搜索到

125

篇与

的结果

-

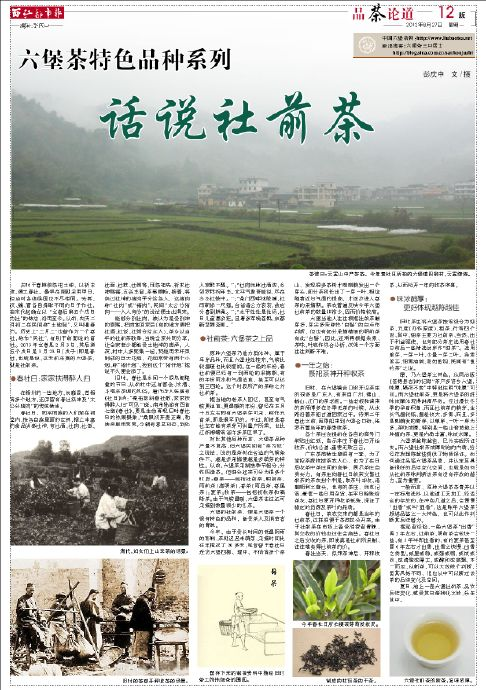

三口居士:话说社前茶 (2012-08-24 20:56:27) 六堡茶特色品种系列话说社前茶 (整理一篇以前的文章打算刊发,并计划再写“话说霜降茶”“话说六堡冬茶”作一个系列,介绍一下六堡茶的特色品种) 彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi古时于春耕前祭祀土神,以祈丰收,谓之春社。最早在周朝采用甲日,但当时各诸侯国也不尽相同。先秦、汉、魏、晋各自择取不同的日子作社,自宋代起确立以“立春后第五个戊日为社”的做法,沿用至今。从前,农历二月初二在民间称“土地诞”,又叫催春节。历史上“二月二”也曾作为一个春社,称作“民社”,有别于前面说的官社。2013年立春是2月3日,其后第五个戊日是3月23日(戊子)即是春社,也就是说,这天前采摘的六堡茶,就是社前茶。春社日:家家扶得醉人归在梧州的一些地方,如藤县、苍梧等多个地方,还保留有春社祭神及“太公分猪肉”的传统做法。 春社日,同宗同族的人们聚在祠堂内,按各自族里面的定例,摆上丰富的食品供奉社神,有社酒、社肉、社饭、社面、社糕、社粥等,拜祭祖先,祈求社神赐福、五谷丰登、茶事顺畅。接着,将祭过社神的猪肉平分给各人,这猪肉称“社肉”或“福肉”,民间“太公分猪肉——人人有份”的说法便由此得来。 能够分到社肉,被认为是受到神的恩赐。把肉拿回家后(有的地方更把社酒、社饭、社粥分给众人),茶乡以当年的社前茶敬奉,当晚全家共同分享,让全家老少都能受土地神的惠泽。入夜,村中人多聚集一起,焚烧用禾杆束制成的巨大花炮,花炮常带有两个小炮,称“猪仔炮”,捡到这个“猪仔炮”据说不久便会添丁。 旧时,春社是乡间一个很热闹隆重的节日,从前村中还有赛会、饮酒、斗唱采茶调的风俗。唐代诗人张演有《社日》诗:“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归”可见一斑。南宋陆游有四首七绝《春社》,更是生动再现旧时春社日的热闹景象:“桑眼初开麦正青,勃姑声里雨冥冥。今朝有喜君知否,到处人家醉不醒。”;“社肉如林社酒浓,乡邻罗拜祝年丰。太平气象吾能说,尽在冬冬社鼓中。”;“柴门西畔枕陂塘,社雨新添一尺强。台省诸公方衮衮,故应分喜到耕桑。”;“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎。”彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 社前茶:六堡茶之上品 原种六堡茶乃地方群体种,属于早芽品种,而且六堡地处桂东,气候比较温暖也比较湿润。在一般的年份,春社前便已经有一到两轮的采摘期,有的年份雨水和气温适宜,甚至可以达到三四轮。这个时段所产的茶称之为社前茶。 据当地的老茶人回忆,甚至有气候更适宜、更温暖的年份,曾经在正月十五左右即有六堡茶芽可采,称作元宵茶,那是很罕见的。不过,即使是春社左右能有茶芽可供量产所需,也比江浙湘赣等省许多茶区早了。 对比其他品种而言,六堡茶品种产量不算高,但六堡民间有“茶为奴”之说法,说的是茶树在合适的气候条件下,越是多采摘便越是多萌芽的特性。从前,六堡茶采制按季节粗分,分作四造茶。但细分起来可分为很多个时段:春茶——包括社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶);夏茶;秋茶——包括初秋茶和霜降茶;由于气候温暖,六堡茶往往还可采摘到数量很少的冬茶。 六堡的社前茶,便是六堡茶一个很有特色的品种,备受茶人及消费者的青睐。 今年,由于受长时间的低温阴雨的影响,茶树迟迟未萌芽,采摘时间比往年推迟了20多天,笔者曾于春社日走访六堡四柳、理冲、不倚等多个茶山,发现很多茶树才刚刚萌发出一个芽头,部分茶树长出了一芽一叶,相信随着近日气温的提高,才逐步进入春茶的采摘期。茶农普遍反映今年六堡社前茶的数量非常少,因而价格较高。 六堡当地人往往根据社前茶嫩芽多,芽尖多带称作“白髻”的白点作判断,但也有部分采摘精细的明前茶有此“白髻”,因此,还需再根据条索、茶味、叶底作综合分析,仅凭一个方面往往判断不准。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi一年之始:祭祀茶神开秤收茶旧时,在六堡镇合口街开设茶庄的很多是广东人,有来自广州、佛山、鹤山、江门的茶老板。一些老板和请来的茶师傅多在冬季无茶的时候,从水路沿着茶船古道回家过年。待第二年春社之前,再乘船来到六堡合口街,张罗布置当年的春季收茶。 各个茶庄会提前在各自的商号门前贴出红纸,告示本庄于春社日开始收茶,价钱公道、童叟无欺云云。 广东茶商做生意很有一套,为了掌控茶源收拢茶农人心,也为了在日后收茶中茶庄间的竞争,展示茶庄自身实力,有茶庄向春社日前来交售社前茶的茶农封个利是,取茶叶丰收、诸事顺利之意头。也有的茶庄,如英记等,兼营一些日用杂货,在平日赊账给茶农,春社日便开秤收茶抵账,保证了稳定的货源及茶叶的品质。 春社日,茶农交来的都是当年的社前茶,这样很便于茶商区分开来。由于社前茶在市场上备受消费者青睐,其交收的价钱也往往会高些。春社日之后交收的茶,即使真是社前所采制,往往难卖得社前茶的价。 春社当天,祭拜茶神后,开秤收茶,从而拉开一年的收茶序幕。味浓醇厚:更好体现越陈越佳旧时茶庄将六堡茶按等级分为细茶、元度(亦作原度)、粗茶、行等四个级,其中,细茶主要为社前茶,当然,出于利益驱使,也有部分茶庄选用春社日前后一些精选幼芽作“细茶”。选用单芽、一芽一叶,少量一芽二叶。条索紧实、细黑油润,弯如鱼钩,民间有“鱼钓茶”之说。 厚,乃六堡茶之特色。从同治版《苍梧县志》的记载“茶产多贤乡六堡,味厚,隔夜不变”中特地注明“味厚”可知。而六堡社前茶,更是将六堡茶的滋味浓厚体现得淋漓尽致。经过漫长冬季的孕育积蓄,而且社前茶的萌芽、生长气温较低、温差较大、多雾,而且,多是刚萌发的新芽,以单芽、一叶一芽为多,茶味浓厚。特别是一些山脊坡地上种植的茶,更是内质丰富、味浓水厚。 六堡茶越陈越佳,已为实践所证实。而六堡社前茶浓厚耐泡的内质,给经存放越陈越佳提供了物质保证。如何通过品鉴六堡茶品质,并认定其具备很好的后续变化空间,也就是如何从社前茶味判断该茶有没有存放的潜力,至为重要。 一般而言,原种六堡茶茶青并以一定标准选料,以地道工艺加工,经适合的存放的,在冲泡几道之后,会慢慢“出香”或叫“显香”,这是陈年六堡茶颇堪品鉴之一大特色,也可以此作判断其后续潜力。 据笔者经验,一般六堡茶“出香”需5年左右,社前茶、明前茶会较快一些,有3年半即出香的,有的夏茶甚至要6年左右才出香,出香之快慢、出香之类型:或显或隐,或强或弱,或浓或淡,或清雅或厚实,或醇和或高飘,不一而足,从新茶,可以大致做个判断,虽其风格不同,但也从中可以断定该茶的后续变化及空间。 夏日,泡上一壶六堡社前茶,品饮后续变化,感受其日渐转化之妙,乐在其中。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi

三口居士:话说社前茶 (2012-08-24 20:56:27) 六堡茶特色品种系列话说社前茶 (整理一篇以前的文章打算刊发,并计划再写“话说霜降茶”“话说六堡冬茶”作一个系列,介绍一下六堡茶的特色品种) 彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi古时于春耕前祭祀土神,以祈丰收,谓之春社。最早在周朝采用甲日,但当时各诸侯国也不尽相同。先秦、汉、魏、晋各自择取不同的日子作社,自宋代起确立以“立春后第五个戊日为社”的做法,沿用至今。从前,农历二月初二在民间称“土地诞”,又叫催春节。历史上“二月二”也曾作为一个春社,称作“民社”,有别于前面说的官社。2013年立春是2月3日,其后第五个戊日是3月23日(戊子)即是春社,也就是说,这天前采摘的六堡茶,就是社前茶。春社日:家家扶得醉人归在梧州的一些地方,如藤县、苍梧等多个地方,还保留有春社祭神及“太公分猪肉”的传统做法。 春社日,同宗同族的人们聚在祠堂内,按各自族里面的定例,摆上丰富的食品供奉社神,有社酒、社肉、社饭、社面、社糕、社粥等,拜祭祖先,祈求社神赐福、五谷丰登、茶事顺畅。接着,将祭过社神的猪肉平分给各人,这猪肉称“社肉”或“福肉”,民间“太公分猪肉——人人有份”的说法便由此得来。 能够分到社肉,被认为是受到神的恩赐。把肉拿回家后(有的地方更把社酒、社饭、社粥分给众人),茶乡以当年的社前茶敬奉,当晚全家共同分享,让全家老少都能受土地神的惠泽。入夜,村中人多聚集一起,焚烧用禾杆束制成的巨大花炮,花炮常带有两个小炮,称“猪仔炮”,捡到这个“猪仔炮”据说不久便会添丁。 旧时,春社是乡间一个很热闹隆重的节日,从前村中还有赛会、饮酒、斗唱采茶调的风俗。唐代诗人张演有《社日》诗:“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归”可见一斑。南宋陆游有四首七绝《春社》,更是生动再现旧时春社日的热闹景象:“桑眼初开麦正青,勃姑声里雨冥冥。今朝有喜君知否,到处人家醉不醒。”;“社肉如林社酒浓,乡邻罗拜祝年丰。太平气象吾能说,尽在冬冬社鼓中。”;“柴门西畔枕陂塘,社雨新添一尺强。台省诸公方衮衮,故应分喜到耕桑。”;“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎。”彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 社前茶:六堡茶之上品 原种六堡茶乃地方群体种,属于早芽品种,而且六堡地处桂东,气候比较温暖也比较湿润。在一般的年份,春社前便已经有一到两轮的采摘期,有的年份雨水和气温适宜,甚至可以达到三四轮。这个时段所产的茶称之为社前茶。 据当地的老茶人回忆,甚至有气候更适宜、更温暖的年份,曾经在正月十五左右即有六堡茶芽可采,称作元宵茶,那是很罕见的。不过,即使是春社左右能有茶芽可供量产所需,也比江浙湘赣等省许多茶区早了。 对比其他品种而言,六堡茶品种产量不算高,但六堡民间有“茶为奴”之说法,说的是茶树在合适的气候条件下,越是多采摘便越是多萌芽的特性。从前,六堡茶采制按季节粗分,分作四造茶。但细分起来可分为很多个时段:春茶——包括社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶);夏茶;秋茶——包括初秋茶和霜降茶;由于气候温暖,六堡茶往往还可采摘到数量很少的冬茶。 六堡的社前茶,便是六堡茶一个很有特色的品种,备受茶人及消费者的青睐。 今年,由于受长时间的低温阴雨的影响,茶树迟迟未萌芽,采摘时间比往年推迟了20多天,笔者曾于春社日走访六堡四柳、理冲、不倚等多个茶山,发现很多茶树才刚刚萌发出一个芽头,部分茶树长出了一芽一叶,相信随着近日气温的提高,才逐步进入春茶的采摘期。茶农普遍反映今年六堡社前茶的数量非常少,因而价格较高。 六堡当地人往往根据社前茶嫩芽多,芽尖多带称作“白髻”的白点作判断,但也有部分采摘精细的明前茶有此“白髻”,因此,还需再根据条索、茶味、叶底作综合分析,仅凭一个方面往往判断不准。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi一年之始:祭祀茶神开秤收茶旧时,在六堡镇合口街开设茶庄的很多是广东人,有来自广州、佛山、鹤山、江门的茶老板。一些老板和请来的茶师傅多在冬季无茶的时候,从水路沿着茶船古道回家过年。待第二年春社之前,再乘船来到六堡合口街,张罗布置当年的春季收茶。 各个茶庄会提前在各自的商号门前贴出红纸,告示本庄于春社日开始收茶,价钱公道、童叟无欺云云。 广东茶商做生意很有一套,为了掌控茶源收拢茶农人心,也为了在日后收茶中茶庄间的竞争,展示茶庄自身实力,有茶庄向春社日前来交售社前茶的茶农封个利是,取茶叶丰收、诸事顺利之意头。也有的茶庄,如英记等,兼营一些日用杂货,在平日赊账给茶农,春社日便开秤收茶抵账,保证了稳定的货源及茶叶的品质。 春社日,茶农交来的都是当年的社前茶,这样很便于茶商区分开来。由于社前茶在市场上备受消费者青睐,其交收的价钱也往往会高些。春社日之后交收的茶,即使真是社前所采制,往往难卖得社前茶的价。 春社当天,祭拜茶神后,开秤收茶,从而拉开一年的收茶序幕。味浓醇厚:更好体现越陈越佳旧时茶庄将六堡茶按等级分为细茶、元度(亦作原度)、粗茶、行等四个级,其中,细茶主要为社前茶,当然,出于利益驱使,也有部分茶庄选用春社日前后一些精选幼芽作“细茶”。选用单芽、一芽一叶,少量一芽二叶。条索紧实、细黑油润,弯如鱼钩,民间有“鱼钓茶”之说。 厚,乃六堡茶之特色。从同治版《苍梧县志》的记载“茶产多贤乡六堡,味厚,隔夜不变”中特地注明“味厚”可知。而六堡社前茶,更是将六堡茶的滋味浓厚体现得淋漓尽致。经过漫长冬季的孕育积蓄,而且社前茶的萌芽、生长气温较低、温差较大、多雾,而且,多是刚萌发的新芽,以单芽、一叶一芽为多,茶味浓厚。特别是一些山脊坡地上种植的茶,更是内质丰富、味浓水厚。 六堡茶越陈越佳,已为实践所证实。而六堡社前茶浓厚耐泡的内质,给经存放越陈越佳提供了物质保证。如何通过品鉴六堡茶品质,并认定其具备很好的后续变化空间,也就是如何从社前茶味判断该茶有没有存放的潜力,至为重要。 一般而言,原种六堡茶茶青并以一定标准选料,以地道工艺加工,经适合的存放的,在冲泡几道之后,会慢慢“出香”或叫“显香”,这是陈年六堡茶颇堪品鉴之一大特色,也可以此作判断其后续潜力。 据笔者经验,一般六堡茶“出香”需5年左右,社前茶、明前茶会较快一些,有3年半即出香的,有的夏茶甚至要6年左右才出香,出香之快慢、出香之类型:或显或隐,或强或弱,或浓或淡,或清雅或厚实,或醇和或高飘,不一而足,从新茶,可以大致做个判断,虽其风格不同,但也从中可以断定该茶的后续变化及空间。 夏日,泡上一壶六堡社前茶,品饮后续变化,感受其日渐转化之妙,乐在其中。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi -

三口居士:话说霜降茶 (2012-09-14 22:00:24) 茶谚有云“春水秋香”,是说春茶以滋味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也是如此。六堡茶中的霜降茶以其特有的“霜降香”而扬名,品之能给人难忘的感受。六堡茶特色品种系列 ** 话说霜降茶** 彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 我国传统节气“霜降”,是二十四节气中的第十八个节气。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思,是秋季最后一个节气,霜降过后,也意味着冬天即将开始。霜降有开始降霜的意思,不过,那是指黄河流域一带的物候。在正常年份,中国黄河流域这个时令一般会出现初霜,大部分地区多忙于播种三麦等作物,不耐寒的植物将停止生长,呈现一片深秋景象,为欣赏枫叶的好时机。古时候,秋季冬季是不采茶的,这个做法起码延续到了唐代。据唐代陆羽《茶经》所记载,唐朝是仅仅采春茶夏茶的。“凡采茶在二月、三月、四月之间。”自宋代开始,特别是岭南和蜀地,开始有采秋茶的做法。宋代苏辙《论蜀茶五害状》中有“园户例收晚茶,谓之秋老黄茶。”到了明代,秋茶的采摘开始普遍。明代许次纾的《茶疏》中有明确记载:“往日无有秋日摘茶者,近乃有之,秋七八月重摘一番,谓之早春,其品甚佳。”清代,采秋茶基本成为一个茶季之定例了。清代屈大均的《广东新语》有“岁凡四采,采于清明、寒露者佳。”可见,当时的秋茶也是品质优秀,尤以寒露为佳。秋茶是比较受欢迎的。从时间而言,立秋之后所采制的茶即可称作秋茶,在全年四造茶中排在第三,因此也称作“三茶”。其实,秋茶与夏茶之间没有明显的间隔期,但秋茶性状更为明显的多是秋季后半段,在白日气温渐降,昼夜温差大,雨量偏少的时候,所采制的六堡茶更具秋茶特征。也可以说,温差、降雨量(土壤水分)决定了当年秋茶的数量和品质。六堡茶采制季节分,以前按大类分,共四造茶,但细分起来可分为很多个时段:社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶)、夏茶、秋茶、霜降茶、冬茶等。立秋起所采制的六堡茶可称作六堡秋茶,霜降茶是归入到秋茶里面的一个很具特色的品类。霜降六堡话秋香苍梧六堡地处北回归线附近,夏末秋初时节,气温也颇高,因此,秋初的茶和夏茶差别不是特别明显。但随着气温渐降而日夜温差增大,深秋时节的秋茶特征会越来越明显。秋末的霜降前后,六堡茶区的山区气候秋的特征体现得最为明显,而且由于温度降低及温差增大,降雨渐少,此时的六堡茶会特别香,当地人将六堡茶所表现出的这种香称作“霜降香”。茶谚有云“春水秋香”,说的是春茶以茶味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也呈现出这样的特征,六堡茶中的霜降茶以香扬名,“霜降香”(或称“降香”)让人品尝过后久久不忘。刚进入秋天,雨水少而日照足气温高(六堡茶区及周边甚至是暑气未退),这时候的茶,茶味也挺浓,更像夏茶。而随着时间推移,香气渐丰显现,一直到霜降所制六堡茶表现为越来越香。六堡茶在霜降前后所采制的,不单是老茶婆,还有茶谷、中茶(或二白茶),只不过霜降老茶婆因其“粗老”干茶形状、独特香气而让人易于记住,备受推崇。茶谷和中茶都是古法六堡茶的传统产品,从前是茶商到乡村里面收茶,在六堡茶的采收季节,也有茶农往往直接拿到市场上交易,这种六堡茶由茶农自己采摘制作,茶青经“杀青—揉捻—沤堆—复揉—烘干”的古老传统工艺流程,制出茶成品。秋季的六堡茶谷或中茶等会显得较为黄而枯、粗。而秋季茶花较多,会偶在叶中有夹杂。夹杂茶果的现象会少些,因为此时的茶果已经较大。秋茶的茶味趋于醇和,茶香比夏茶高,到霜降左右的秋茶,其香味最为显著,叶底多杂有铜绿色芽叶、单片叶、嫩茎,丝根多,粗嫩不一、大小间杂,对夹叶会略多(特别是冬暖夏秋旱的年份)。霜降左右的秋茶,特别是秋季雨量偏少的年份,霜降茶的香是特别高扬的,这个特征常被人们用来鉴别六堡霜降茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi别具特色的老茶婆说到霜降茶,除了上面说到的茶谷和中茶,必须说说六堡茶中颇具特色的一个品类——老茶婆。老茶婆无论是从原料、干茶以及茶汤的色、味、香等,都是独具特色的,在其他茶类中少有这样的品种。从前,勤俭的六堡茶农因为要把好的茶谷(茶芽)、中茶交收,换取金钱和生活用品,而茶农自己往往也舍不得喝精细的茶芽,多是喝些粗茶,如老茶婆、二白茶、茶果等。时至今日,也将其作为六堡茶的一个特色品种逐步受到人们的欢迎。老茶婆是从前六堡茶农于秋冬之季采摘当年“老”叶或隔年老叶,采用捞水杀青(后多用蒸汽杀青)后,存放自留饮用、药用的一种颇具特殊风味的粗老六堡茶。人们在实际生活中,发现以霜降期间及霜降后所采摘的更为香浓味厚,作为特色而广受推崇。六堡茶的茶树品种名“六堡茶”,为区别于六堡茶乡于20世纪七八十年代曾从云南、湖南等地移植过来的大叶种、中叶种茶树和近几年种植的桂绿一号等多个品种,一般将其称作“六堡茶原种”、“原种六堡”。六堡茶[Liupucha]是茶树有性系品种。灌木型,中叶类,早生种。原产广西苍梧六堡乡,邻近的蒙山、昭平等地也有分布。树姿开张,分枝密。叶形椭圆,叶色绿,叶面平或微隆,叶身平,叶质中。芽叶淡绿色,稀紫色,毛少,持嫩性较强。产量中。抗寒性、抗旱性较强。而据有研究者做过比较,不是原种六堡茶做出来的老茶婆,是不会具有这种特殊的味和香的,因此可以说六堡老茶婆是原种六堡茶所特有的一个品类。茶谚云:立夏三日茶生骨。夏日气温高,所产生的糖分大多合成成为纤维素,新梢的木质纤维也较多,这些新萌发的新梢芽头如不及时采摘,会很快“变老”,粗纤维的含量会迅速增加。而这些当年生的叶子,特别是夏季长出的这些纤维丰富的叶子,在秋季往往会成为老茶婆的原料。在秋季霜降前后茶树的老叶片,采下后,用一大铁锅煮沸水,烫水杀青(也有采用蒸汽杀青),阴干后,晾挂在灶头或灶上阁楼上保存,旧时,有茶农为了防潮,有专门放置“烟楼”上存放的习惯。是以现存的一些有一定年份的老茶婆会带有烟熏味,尽管有烟味的茶并不值得提倡。有茶友将老茶婆和黄片混为一谈,并说黄片就是在茶树上发黄的茶叶片,这是不对的。黄片,并不是在茶树上发黄的叶子,是制茶过程中对较硬揉捻不成条并拣选出来的叶片的一种民间叫法。老茶婆与“黄片”不同,老茶婆不是生产过程中的一种副产品,而是从前茶农在不影响来年收成的前提下,利用一些较为粗老的叶子为自己饮用而制作的一种日常茶。老茶婆的保健作用数年前有一位六堡茶人,曾将一个“六堡茶(一年霜降茶)”茶样送到农业部茶叶质量监督检验测试中心进行检测,得出一份霜降六堡茶很详细的成分检验报告。这份检验报告(编号为No.JF26041-1)显示,该送检“六堡茶(一年霜降茶)”茶样的总糖含量达到3.3%,与研究者严俊、王秀丽等发表的论文《中国名茶可溶性总糖的含量研究》(《茶叶通报》1993年第三期)里面提到的六堡芽茶达到3.69%的检测比较接近,资料显示,六堡茶排名仅次于休宁松萝的3.97%而名列29种名茶的第二位。浙江大学出版社2005年11月出版的《茶医学研究》,是关于茶医学研究领域的学术专著,该书重点介绍了茶叶中各种有效成分的医学研究成果,其中,关于茶多糖的最新研究成果介绍,原来,一些粗老的六堡茶,如中茶、老茶婆,往往含茶多糖更多。书中论述:“六级的粗老茶中茶多糖的含量是一级茶的2倍左右。”资料显示,茶多糖不是单独一种化学成分,它实际上是一类复杂而且变化很大的混合物。其正确的名称应该是茶叶多糖复合物。而茶多糖的药理功能有降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强肌体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功效,其药理药效越来越引起人们的认识和重视。中国及日本民间常常用泡饮老茶来治疗糖尿病的“民间秘方”,说道“茶叶愈粗老治疗糖尿病的效果越好,有效率可高达70%,日本高山大学研究系深田经长达3年的反复试验,提出了用冷开水泡茶治疗糖尿病的做法。”资料显示,茶多糖在对糖代谢方面具有与胰岛素相类似的作用,故粗老的中低档茶(老茶婆就比较具典型意义)中因含较多茶多糖而具有降血糖的作用,这些茶因含咖啡碱等兴奋成分较少,含有大量茶多糖,可对慢性糖尿病患者的治疗效果有所帮助。购买典型标杆更好地认识六堡茶要真正了解认识六堡茶,应该从一些典型的六堡茶品入手,领略六堡茶的风味,但外地茶友缺乏比较可靠的渠道去获得一些标杆性茶品。之前曾答应过大家,在微博通过私信、电子邮件和其他茶友沟通,给大家推荐、寄送过不少茶品和本人的六堡茶书籍《中国六堡茶》,只是随着茶友联系和需求越来越多,工作量过大,往往觉得力不从心,怕搞错了也对不起大家的信任。虽然觉得能为大家认识六堡茶做点实事,还是很高兴的,由于工作方面也挺繁忙,占用了不少业余时间,甚至连喝茶的时间都少了。便一直想寻求一个更合适的方法,能够帮助外地的茶友购买六堡茶。近日,终于与一家本地信誉较好的商家达成了合作,对他进货渠道及存货进行了检查,觉得还是值得信赖的,特此推荐给大家的,也授权该淘宝店使用专售本人的《中国六堡茶》一书、之前给外地茶人定做的一些茶品自己留存部分,也一并交由这家淘宝店进行经营。这家淘宝店经营者是六堡茶人,是我们六堡茶国际交流促进会的会员,其掌柜名、旺旺名是“六堡茶乡”,店名也是“六堡茶乡”,或者在店铺搜索输入“三口居士”也可,或者输入liu-bao.taobao.com都可直接找到,具体可以给该店客服洽谈。这家网店是新开,将会不断更新、增加货品。同时,为了不辜负大家的信任,本人将持续监督这家网店对大家销售的茶品质量,确保大家能网购到真正的高品质六堡茶。愿以此为六堡茶的健康发展略尽绵力,也希望能通过交流,以茶会友,让天下茶人能认识到真正地道高品质六堡茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi

三口居士:话说霜降茶 (2012-09-14 22:00:24) 茶谚有云“春水秋香”,是说春茶以滋味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也是如此。六堡茶中的霜降茶以其特有的“霜降香”而扬名,品之能给人难忘的感受。六堡茶特色品种系列 ** 话说霜降茶** 彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 我国传统节气“霜降”,是二十四节气中的第十八个节气。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思,是秋季最后一个节气,霜降过后,也意味着冬天即将开始。霜降有开始降霜的意思,不过,那是指黄河流域一带的物候。在正常年份,中国黄河流域这个时令一般会出现初霜,大部分地区多忙于播种三麦等作物,不耐寒的植物将停止生长,呈现一片深秋景象,为欣赏枫叶的好时机。古时候,秋季冬季是不采茶的,这个做法起码延续到了唐代。据唐代陆羽《茶经》所记载,唐朝是仅仅采春茶夏茶的。“凡采茶在二月、三月、四月之间。”自宋代开始,特别是岭南和蜀地,开始有采秋茶的做法。宋代苏辙《论蜀茶五害状》中有“园户例收晚茶,谓之秋老黄茶。”到了明代,秋茶的采摘开始普遍。明代许次纾的《茶疏》中有明确记载:“往日无有秋日摘茶者,近乃有之,秋七八月重摘一番,谓之早春,其品甚佳。”清代,采秋茶基本成为一个茶季之定例了。清代屈大均的《广东新语》有“岁凡四采,采于清明、寒露者佳。”可见,当时的秋茶也是品质优秀,尤以寒露为佳。秋茶是比较受欢迎的。从时间而言,立秋之后所采制的茶即可称作秋茶,在全年四造茶中排在第三,因此也称作“三茶”。其实,秋茶与夏茶之间没有明显的间隔期,但秋茶性状更为明显的多是秋季后半段,在白日气温渐降,昼夜温差大,雨量偏少的时候,所采制的六堡茶更具秋茶特征。也可以说,温差、降雨量(土壤水分)决定了当年秋茶的数量和品质。六堡茶采制季节分,以前按大类分,共四造茶,但细分起来可分为很多个时段:社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶)、夏茶、秋茶、霜降茶、冬茶等。立秋起所采制的六堡茶可称作六堡秋茶,霜降茶是归入到秋茶里面的一个很具特色的品类。霜降六堡话秋香苍梧六堡地处北回归线附近,夏末秋初时节,气温也颇高,因此,秋初的茶和夏茶差别不是特别明显。但随着气温渐降而日夜温差增大,深秋时节的秋茶特征会越来越明显。秋末的霜降前后,六堡茶区的山区气候秋的特征体现得最为明显,而且由于温度降低及温差增大,降雨渐少,此时的六堡茶会特别香,当地人将六堡茶所表现出的这种香称作“霜降香”。茶谚有云“春水秋香”,说的是春茶以茶味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也呈现出这样的特征,六堡茶中的霜降茶以香扬名,“霜降香”(或称“降香”)让人品尝过后久久不忘。刚进入秋天,雨水少而日照足气温高(六堡茶区及周边甚至是暑气未退),这时候的茶,茶味也挺浓,更像夏茶。而随着时间推移,香气渐丰显现,一直到霜降所制六堡茶表现为越来越香。六堡茶在霜降前后所采制的,不单是老茶婆,还有茶谷、中茶(或二白茶),只不过霜降老茶婆因其“粗老”干茶形状、独特香气而让人易于记住,备受推崇。茶谷和中茶都是古法六堡茶的传统产品,从前是茶商到乡村里面收茶,在六堡茶的采收季节,也有茶农往往直接拿到市场上交易,这种六堡茶由茶农自己采摘制作,茶青经“杀青—揉捻—沤堆—复揉—烘干”的古老传统工艺流程,制出茶成品。秋季的六堡茶谷或中茶等会显得较为黄而枯、粗。而秋季茶花较多,会偶在叶中有夹杂。夹杂茶果的现象会少些,因为此时的茶果已经较大。秋茶的茶味趋于醇和,茶香比夏茶高,到霜降左右的秋茶,其香味最为显著,叶底多杂有铜绿色芽叶、单片叶、嫩茎,丝根多,粗嫩不一、大小间杂,对夹叶会略多(特别是冬暖夏秋旱的年份)。霜降左右的秋茶,特别是秋季雨量偏少的年份,霜降茶的香是特别高扬的,这个特征常被人们用来鉴别六堡霜降茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi别具特色的老茶婆说到霜降茶,除了上面说到的茶谷和中茶,必须说说六堡茶中颇具特色的一个品类——老茶婆。老茶婆无论是从原料、干茶以及茶汤的色、味、香等,都是独具特色的,在其他茶类中少有这样的品种。从前,勤俭的六堡茶农因为要把好的茶谷(茶芽)、中茶交收,换取金钱和生活用品,而茶农自己往往也舍不得喝精细的茶芽,多是喝些粗茶,如老茶婆、二白茶、茶果等。时至今日,也将其作为六堡茶的一个特色品种逐步受到人们的欢迎。老茶婆是从前六堡茶农于秋冬之季采摘当年“老”叶或隔年老叶,采用捞水杀青(后多用蒸汽杀青)后,存放自留饮用、药用的一种颇具特殊风味的粗老六堡茶。人们在实际生活中,发现以霜降期间及霜降后所采摘的更为香浓味厚,作为特色而广受推崇。六堡茶的茶树品种名“六堡茶”,为区别于六堡茶乡于20世纪七八十年代曾从云南、湖南等地移植过来的大叶种、中叶种茶树和近几年种植的桂绿一号等多个品种,一般将其称作“六堡茶原种”、“原种六堡”。六堡茶[Liupucha]是茶树有性系品种。灌木型,中叶类,早生种。原产广西苍梧六堡乡,邻近的蒙山、昭平等地也有分布。树姿开张,分枝密。叶形椭圆,叶色绿,叶面平或微隆,叶身平,叶质中。芽叶淡绿色,稀紫色,毛少,持嫩性较强。产量中。抗寒性、抗旱性较强。而据有研究者做过比较,不是原种六堡茶做出来的老茶婆,是不会具有这种特殊的味和香的,因此可以说六堡老茶婆是原种六堡茶所特有的一个品类。茶谚云:立夏三日茶生骨。夏日气温高,所产生的糖分大多合成成为纤维素,新梢的木质纤维也较多,这些新萌发的新梢芽头如不及时采摘,会很快“变老”,粗纤维的含量会迅速增加。而这些当年生的叶子,特别是夏季长出的这些纤维丰富的叶子,在秋季往往会成为老茶婆的原料。在秋季霜降前后茶树的老叶片,采下后,用一大铁锅煮沸水,烫水杀青(也有采用蒸汽杀青),阴干后,晾挂在灶头或灶上阁楼上保存,旧时,有茶农为了防潮,有专门放置“烟楼”上存放的习惯。是以现存的一些有一定年份的老茶婆会带有烟熏味,尽管有烟味的茶并不值得提倡。有茶友将老茶婆和黄片混为一谈,并说黄片就是在茶树上发黄的茶叶片,这是不对的。黄片,并不是在茶树上发黄的叶子,是制茶过程中对较硬揉捻不成条并拣选出来的叶片的一种民间叫法。老茶婆与“黄片”不同,老茶婆不是生产过程中的一种副产品,而是从前茶农在不影响来年收成的前提下,利用一些较为粗老的叶子为自己饮用而制作的一种日常茶。老茶婆的保健作用数年前有一位六堡茶人,曾将一个“六堡茶(一年霜降茶)”茶样送到农业部茶叶质量监督检验测试中心进行检测,得出一份霜降六堡茶很详细的成分检验报告。这份检验报告(编号为No.JF26041-1)显示,该送检“六堡茶(一年霜降茶)”茶样的总糖含量达到3.3%,与研究者严俊、王秀丽等发表的论文《中国名茶可溶性总糖的含量研究》(《茶叶通报》1993年第三期)里面提到的六堡芽茶达到3.69%的检测比较接近,资料显示,六堡茶排名仅次于休宁松萝的3.97%而名列29种名茶的第二位。浙江大学出版社2005年11月出版的《茶医学研究》,是关于茶医学研究领域的学术专著,该书重点介绍了茶叶中各种有效成分的医学研究成果,其中,关于茶多糖的最新研究成果介绍,原来,一些粗老的六堡茶,如中茶、老茶婆,往往含茶多糖更多。书中论述:“六级的粗老茶中茶多糖的含量是一级茶的2倍左右。”资料显示,茶多糖不是单独一种化学成分,它实际上是一类复杂而且变化很大的混合物。其正确的名称应该是茶叶多糖复合物。而茶多糖的药理功能有降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强肌体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功效,其药理药效越来越引起人们的认识和重视。中国及日本民间常常用泡饮老茶来治疗糖尿病的“民间秘方”,说道“茶叶愈粗老治疗糖尿病的效果越好,有效率可高达70%,日本高山大学研究系深田经长达3年的反复试验,提出了用冷开水泡茶治疗糖尿病的做法。”资料显示,茶多糖在对糖代谢方面具有与胰岛素相类似的作用,故粗老的中低档茶(老茶婆就比较具典型意义)中因含较多茶多糖而具有降血糖的作用,这些茶因含咖啡碱等兴奋成分较少,含有大量茶多糖,可对慢性糖尿病患者的治疗效果有所帮助。购买典型标杆更好地认识六堡茶要真正了解认识六堡茶,应该从一些典型的六堡茶品入手,领略六堡茶的风味,但外地茶友缺乏比较可靠的渠道去获得一些标杆性茶品。之前曾答应过大家,在微博通过私信、电子邮件和其他茶友沟通,给大家推荐、寄送过不少茶品和本人的六堡茶书籍《中国六堡茶》,只是随着茶友联系和需求越来越多,工作量过大,往往觉得力不从心,怕搞错了也对不起大家的信任。虽然觉得能为大家认识六堡茶做点实事,还是很高兴的,由于工作方面也挺繁忙,占用了不少业余时间,甚至连喝茶的时间都少了。便一直想寻求一个更合适的方法,能够帮助外地的茶友购买六堡茶。近日,终于与一家本地信誉较好的商家达成了合作,对他进货渠道及存货进行了检查,觉得还是值得信赖的,特此推荐给大家的,也授权该淘宝店使用专售本人的《中国六堡茶》一书、之前给外地茶人定做的一些茶品自己留存部分,也一并交由这家淘宝店进行经营。这家淘宝店经营者是六堡茶人,是我们六堡茶国际交流促进会的会员,其掌柜名、旺旺名是“六堡茶乡”,店名也是“六堡茶乡”,或者在店铺搜索输入“三口居士”也可,或者输入liu-bao.taobao.com都可直接找到,具体可以给该店客服洽谈。这家网店是新开,将会不断更新、增加货品。同时,为了不辜负大家的信任,本人将持续监督这家网店对大家销售的茶品质量,确保大家能网购到真正的高品质六堡茶。愿以此为六堡茶的健康发展略尽绵力,也希望能通过交流,以茶会友,让天下茶人能认识到真正地道高品质六堡茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi -

三口居士:探究六堡茶之茶气和茶韵 (2012-09-26 22:15:32) 探究六堡茶之茶气和茶韵 彭庆中(三口居士)文并摄 转载请注明出处 http://liubaotea.net喝茶,简单而言,解渴而已,能愉悦地喝下去,给人以解渴、满足人需要的即是好茶。 但如细究起来,就一个“听着音乐边品茶边与茶友聊天交流”的简单行为,已经调动我们人类的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感、听觉、表象语言感、理解意义感、自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感所有共12类人体的感官感觉。从12种感觉去认识品鉴 这12种人类的感觉是奥地利的哲学家、教育家和思想家鲁道夫?史代纳(Rudolf Steiner)在其演讲《Die 12 Sinne des Men-schen》提出的人的12种知觉感觉。这12种感觉可以分作三大类,第一类是人体直接对外感知的,由外界讯息或物体直接刺激而产生的,有视觉、嗅觉、味觉、听觉、温度感、触觉。 第二类是主观的,具有认识和意识、依据于思维的感觉,有表象语言感、理解意义感、自我意识感。 第三类是无意识的意志、以身体本能作出反应的感觉,有平衡感、生命意识感、自身身体的动作感。 笔者认为,了解这些感觉分类,可以帮助我们了解品茶所感受的几个层次,把一些诸如“茶气”、“茶韵”的概念说清楚,而避免陷入玄虚的范畴。 12种人类的感官感觉中,与品茶之道不直接相关的是听觉、表象言语感、理解意义感这三种感觉,其他如视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感、自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感这些感觉都和品茶直接相关。 就我们品茶而言,看茶汤之“色”、闻茶汤之“香”,品茶汤之“味”,调用了我们视觉、嗅觉、味觉三个最重要的感官。除此之外,易于被我们理解的还有温度感、舌头的触觉。而一泡茶,一杯茶汤的色香味这些都很容易理解,这里我们着重想说说茶气茶韵。 其实,要说到我们平时所说的茶气、茶韵,就涉及到我们品茶所动用的其他感觉:包括人体的自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感这4大类感觉。 而说到茶气、茶韵,更需凭借品茶者的经验和素养,也存在一些故弄玄虚的迷雾,笔者仅就个人理解与诸君探讨。要理解茶气和茶韵,我们应该改变以往描述品茶的静态思维,加入时间为轴的概念,在一个品饮过程中理解茶气茶韵。何谓茶气 关于茶气,众说纷纭,有些人往往将其与“茶香”混为一谈;也有很多人觉得非常神秘,归入气功经脉之类,说得如真气游走、神乎其神;更有人归入玄学一类,误人误已;事实上,也有很多资深茶人,是能够体会、能够感悟到茶气,却一直没有系统的论述,也无法以言语讲清,因此也让很多茶友,特别是新茶友无法理解。 笔者认为:茶气,就是在品饮过程中,从端着茶汤靠近口、鼻,到品尝到茶汤、到人体口腔及全身心充分感受到这款茶汤所内含的物质、茶汤所表现的所有因素,包括茶汤感,温度、茶香、茶味等诸因素一下子给人的综合感觉。 茶气可以理解为在一个较短的时间内,品尝茶汤给你感觉器官刺激的综合表现。尝到茶气足的茶时,有经验的茶友往往会有为之一“振”、为之一“麻”、为之一“震”或头脑“发汗”的感觉,“茶气”之奇妙可见一斑。之所以一直被众人描述得扑朔迷离,是因为感受这个茶气,除了用到我们常常说的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感等感官外,往往还用到自我意识感、平衡感、自身身体的动作感等几种感受。 茶气的描述语言,往往是“足”、“劲”、“霸”、“弱”、“强”、“柔”、“顺”、“柔和”、“凸显”、“隐约”、“单薄”、“平淡”等。 一喝到一款茶气“足”、“强”的茶,往往除了给人味觉的冲击外,会在人类其他的几大类感受中有所体现:或会在自我意识感有所反应,让人感到一种真实的存在,或直冲脑门,如醍醐灌顶,或让人猛醒顿悟,似有所得。又或让人感觉平衡感一下子改变,飘飘然而脚下发虚,茫茫然不知所处。又或在自身身体的动作感上有所反应,或手足似有热流、或大脑变得通明、胸腹涌入气流。凡此种种感觉,因人而异,因茶而异,多喝便逐步有所体会。 茶气,是衡量一个六堡茶优劣的一个重要指标。 茶气,体现出一个茶内含物的成分及各自的比例、浓度、适口性,因茶的原料品种、种植气候、管理、土壤、采摘季节、茶叶嫩度、制茶工艺不同而异。何谓茶韵 而“茶韵”呢,是指一口茶汤在口中“品”的过程的后半部分(包括口中停留阶段、咽下阶段和咽后阶段),茶汤对口腔的刺激产生各种感受,并综合其他品茶因素(甚至会结合环境因素,如光影、音乐等)给人的大脑形成的复合感受,包括由此产生精神上的愉悦和由之产生的更为高层次的精神享受,称之为茶韵。 茶韵往往跟一个人的品茶经验、学识修养、精神境界等有关联。 有的茶友甘、甜不分,其实这两者差别还是很大的,从“甘”的感受,我们也很容易理解茶韵在品味过程的后半段过程是如何出现的。 茶韵中最易于被理解的其中一种,是“甘”,品茶意义上的“甘”与中医和纯味觉上的甜不同。古人云“苦尽甘来”,可见甘是一种滞后的反映在咽喉的感觉。甘,其实是苦涩(特别是涩)所引起的收敛感刺激人的舌头、口腔粘膜及咽喉,并分泌出唾液,人所感受到的苦涩之后得到弥补的甜润感受,特别显著表现在咽喉部位。这种感觉尽管出现很快,但毕竟是受刺激后,出现在“品”过程的后半段,因而也称作“回甘”。陆游的诗有“舌本常留甘尽日”一句,说的就是这个回甘。 好的茶味,在口腔也有一定的留存度。习惯上,称作回味。 茶韵的常见感官感受部分,包括回味、齿颊留芳(香气留存度)、醇厚绵长(醇厚感留存时间)、清爽度(鲜味在口腔留存速度)、润泽度(受刺激后唾液涌出时间)、苦涩回甘(喉韵回甘的持久度)等等。 所有的这些感受,在品茶的时候,同时体现在人的感受器官上,诸多感受互相间融合无间、配合巧妙、呼应得当、相得益彰的境界,称之为“和”,是茶韵的最高境界。 除了这些常见感官部分的感受,体现茶韵的还包括一些前面提到的如自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感等这些感受及其通感。 通感指鉴赏中各种感觉器官间的相通,如视觉、听觉、触觉、嗅觉、体感等等各种官能可以互通,不分界限。通感是人们共有的一种生理、心理现象,与各自的实践的培养也分不开。在通感中,颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量。以现代心理学或语言学而言,这些都属于通感。 同陆羽《茶经》齐名的卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》(即七碗茶歌)最为典型,“一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”这首诗描述到的喝茶后的感觉,如“搜枯肠”“发轻汗”“尽向毛孔散”“肌骨清”“通仙灵”“两腋习习清风生”看似离奇的感受,其实这里面就包含喝茶余韵中的自我意识感、平衡感、生命意识感、身体动作感这些感官的感知。 如“搜枯肠”、“发轻汗”、“尽向毛孔散”、“肌骨清”等明显看到是自我意识感和生命意识感的综合,这种感觉一些资深茶友会或曾有所感受。 而“通仙灵”的感受与生命意识感、自身身体动作感等密切相关,其与后面“两腋习习清风生”的飘飘欲仙感觉,更综合了人体平衡感等感受及通感。 对茶韵感受之准确描述,卢仝的这首诗可谓神来之笔。 茶韵基于茶质、水以及影响到茶汤质量的各种因素,并综合环境、经验与修养等等所有的一切,让人因品茶而得到的精神享受,因此,也可综合判断一杯六堡茶的总体品质。

三口居士:探究六堡茶之茶气和茶韵 (2012-09-26 22:15:32) 探究六堡茶之茶气和茶韵 彭庆中(三口居士)文并摄 转载请注明出处 http://liubaotea.net喝茶,简单而言,解渴而已,能愉悦地喝下去,给人以解渴、满足人需要的即是好茶。 但如细究起来,就一个“听着音乐边品茶边与茶友聊天交流”的简单行为,已经调动我们人类的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感、听觉、表象语言感、理解意义感、自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感所有共12类人体的感官感觉。从12种感觉去认识品鉴 这12种人类的感觉是奥地利的哲学家、教育家和思想家鲁道夫?史代纳(Rudolf Steiner)在其演讲《Die 12 Sinne des Men-schen》提出的人的12种知觉感觉。这12种感觉可以分作三大类,第一类是人体直接对外感知的,由外界讯息或物体直接刺激而产生的,有视觉、嗅觉、味觉、听觉、温度感、触觉。 第二类是主观的,具有认识和意识、依据于思维的感觉,有表象语言感、理解意义感、自我意识感。 第三类是无意识的意志、以身体本能作出反应的感觉,有平衡感、生命意识感、自身身体的动作感。 笔者认为,了解这些感觉分类,可以帮助我们了解品茶所感受的几个层次,把一些诸如“茶气”、“茶韵”的概念说清楚,而避免陷入玄虚的范畴。 12种人类的感官感觉中,与品茶之道不直接相关的是听觉、表象言语感、理解意义感这三种感觉,其他如视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感、自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感这些感觉都和品茶直接相关。 就我们品茶而言,看茶汤之“色”、闻茶汤之“香”,品茶汤之“味”,调用了我们视觉、嗅觉、味觉三个最重要的感官。除此之外,易于被我们理解的还有温度感、舌头的触觉。而一泡茶,一杯茶汤的色香味这些都很容易理解,这里我们着重想说说茶气茶韵。 其实,要说到我们平时所说的茶气、茶韵,就涉及到我们品茶所动用的其他感觉:包括人体的自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感这4大类感觉。 而说到茶气、茶韵,更需凭借品茶者的经验和素养,也存在一些故弄玄虚的迷雾,笔者仅就个人理解与诸君探讨。要理解茶气和茶韵,我们应该改变以往描述品茶的静态思维,加入时间为轴的概念,在一个品饮过程中理解茶气茶韵。何谓茶气 关于茶气,众说纷纭,有些人往往将其与“茶香”混为一谈;也有很多人觉得非常神秘,归入气功经脉之类,说得如真气游走、神乎其神;更有人归入玄学一类,误人误已;事实上,也有很多资深茶人,是能够体会、能够感悟到茶气,却一直没有系统的论述,也无法以言语讲清,因此也让很多茶友,特别是新茶友无法理解。 笔者认为:茶气,就是在品饮过程中,从端着茶汤靠近口、鼻,到品尝到茶汤、到人体口腔及全身心充分感受到这款茶汤所内含的物质、茶汤所表现的所有因素,包括茶汤感,温度、茶香、茶味等诸因素一下子给人的综合感觉。 茶气可以理解为在一个较短的时间内,品尝茶汤给你感觉器官刺激的综合表现。尝到茶气足的茶时,有经验的茶友往往会有为之一“振”、为之一“麻”、为之一“震”或头脑“发汗”的感觉,“茶气”之奇妙可见一斑。之所以一直被众人描述得扑朔迷离,是因为感受这个茶气,除了用到我们常常说的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感等感官外,往往还用到自我意识感、平衡感、自身身体的动作感等几种感受。 茶气的描述语言,往往是“足”、“劲”、“霸”、“弱”、“强”、“柔”、“顺”、“柔和”、“凸显”、“隐约”、“单薄”、“平淡”等。 一喝到一款茶气“足”、“强”的茶,往往除了给人味觉的冲击外,会在人类其他的几大类感受中有所体现:或会在自我意识感有所反应,让人感到一种真实的存在,或直冲脑门,如醍醐灌顶,或让人猛醒顿悟,似有所得。又或让人感觉平衡感一下子改变,飘飘然而脚下发虚,茫茫然不知所处。又或在自身身体的动作感上有所反应,或手足似有热流、或大脑变得通明、胸腹涌入气流。凡此种种感觉,因人而异,因茶而异,多喝便逐步有所体会。 茶气,是衡量一个六堡茶优劣的一个重要指标。 茶气,体现出一个茶内含物的成分及各自的比例、浓度、适口性,因茶的原料品种、种植气候、管理、土壤、采摘季节、茶叶嫩度、制茶工艺不同而异。何谓茶韵 而“茶韵”呢,是指一口茶汤在口中“品”的过程的后半部分(包括口中停留阶段、咽下阶段和咽后阶段),茶汤对口腔的刺激产生各种感受,并综合其他品茶因素(甚至会结合环境因素,如光影、音乐等)给人的大脑形成的复合感受,包括由此产生精神上的愉悦和由之产生的更为高层次的精神享受,称之为茶韵。 茶韵往往跟一个人的品茶经验、学识修养、精神境界等有关联。 有的茶友甘、甜不分,其实这两者差别还是很大的,从“甘”的感受,我们也很容易理解茶韵在品味过程的后半段过程是如何出现的。 茶韵中最易于被理解的其中一种,是“甘”,品茶意义上的“甘”与中医和纯味觉上的甜不同。古人云“苦尽甘来”,可见甘是一种滞后的反映在咽喉的感觉。甘,其实是苦涩(特别是涩)所引起的收敛感刺激人的舌头、口腔粘膜及咽喉,并分泌出唾液,人所感受到的苦涩之后得到弥补的甜润感受,特别显著表现在咽喉部位。这种感觉尽管出现很快,但毕竟是受刺激后,出现在“品”过程的后半段,因而也称作“回甘”。陆游的诗有“舌本常留甘尽日”一句,说的就是这个回甘。 好的茶味,在口腔也有一定的留存度。习惯上,称作回味。 茶韵的常见感官感受部分,包括回味、齿颊留芳(香气留存度)、醇厚绵长(醇厚感留存时间)、清爽度(鲜味在口腔留存速度)、润泽度(受刺激后唾液涌出时间)、苦涩回甘(喉韵回甘的持久度)等等。 所有的这些感受,在品茶的时候,同时体现在人的感受器官上,诸多感受互相间融合无间、配合巧妙、呼应得当、相得益彰的境界,称之为“和”,是茶韵的最高境界。 除了这些常见感官部分的感受,体现茶韵的还包括一些前面提到的如自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感等这些感受及其通感。 通感指鉴赏中各种感觉器官间的相通,如视觉、听觉、触觉、嗅觉、体感等等各种官能可以互通,不分界限。通感是人们共有的一种生理、心理现象,与各自的实践的培养也分不开。在通感中,颜色似乎会有温度,声音似乎会有形象,冷暖似乎会有重量。以现代心理学或语言学而言,这些都属于通感。 同陆羽《茶经》齐名的卢仝《走笔谢孟谏议寄新茶》(即七碗茶歌)最为典型,“一碗喉吻润,两碗破孤闷。三碗搜枯肠,唯有文字五千卷。四碗发轻汗,平生不平事,尽向毛孔散。五碗肌骨清,六碗通仙灵。七碗吃不得也,唯觉两腋习习清风生。”这首诗描述到的喝茶后的感觉,如“搜枯肠”“发轻汗”“尽向毛孔散”“肌骨清”“通仙灵”“两腋习习清风生”看似离奇的感受,其实这里面就包含喝茶余韵中的自我意识感、平衡感、生命意识感、身体动作感这些感官的感知。 如“搜枯肠”、“发轻汗”、“尽向毛孔散”、“肌骨清”等明显看到是自我意识感和生命意识感的综合,这种感觉一些资深茶友会或曾有所感受。 而“通仙灵”的感受与生命意识感、自身身体动作感等密切相关,其与后面“两腋习习清风生”的飘飘欲仙感觉,更综合了人体平衡感等感受及通感。 对茶韵感受之准确描述,卢仝的这首诗可谓神来之笔。 茶韵基于茶质、水以及影响到茶汤质量的各种因素,并综合环境、经验与修养等等所有的一切,让人因品茶而得到的精神享受,因此,也可综合判断一杯六堡茶的总体品质。 -

三口居士:收益杠杆撬动产业发展 (2012-11-18 23:09:06) 收益杠杆撬动产业发展 三口居士(彭庆中) 文/摄 是日,天朗气清,惠风和畅,值“两节一会”特别是梧州六堡茶博览会来临之际,我们茶友三人,赴六堡镇理冲、四柳、梧峒,走茶山访茶农,并聚而品茶论茶,就当前六堡茶产业论剑一番,从一个普通喝茶人角度,谈一下对当前业界的看法。 ●劳力缺不愿种 成本高卖价低 在六堡茶山里,跟茶农聊起种茶,说到现在种植六堡茶政府比较重视,有补贴,但总的来说,茶农的积极性还是不高,甚至,在理冲原来种植有六堡茶的几个农户,在茶地上开始种植松木,准备放弃种茶。在六堡茶产业逐步发展起来的今天,出现这种现象,值得深思。 其中有几方面原因。首要就是家中劳力不足。做茶耗费人工较多,劳动强度大。如春季,茶树萌芽快,几乎天天要采茶。白天去茶地采茶,忙碌一整天,也不过采得茶青数公斤(还得看采摘的嫩度要求)。采茶回来已经是傍晚,还得先摊晾开,避免发红。最好还是尽快杀青(不然会影响质量),依靠家中的锅杀青,每锅杀青量不多,速度慢。这时候,往往连晚饭也得赶紧吃,接着还要揉捻。一般而言,单靠手工揉捻,揉捻两遍三遍,已经筋疲力尽。接下来还有烘干,也是靠锅和茶甑用炭火烘干,即使全家老少齐上,一天制茶,也要从大清早忙到晚,甚至第二天一早接着干。加之采茶季节多是农忙时候,往往难以兼顾。很多家庭主要青壮年劳力都外出打工了,靠中老年人做茶,忙不过来。 另一方面,做茶比价不高,要卖出后才算获利。老农给我们算了个数,相对而言,做茶产生价值不高,劳动强度大,获利却不大,往往做出的茶,还需要担心卖不出好价。做其他,如钩松脂、收八角等工艺简单,一般也能有80~100元一天。出外打工,基本也有不错的收入,劳动强度比采茶制茶一天忙到晚低许多。 制茶需要工艺,做工好,才能卖好价。尤其是杀青的技术,揉捻的技术和揉捻的次数,这些都要学习和摸索。现在很多茶农意识到这一点,也希望做好工艺卖个好价钱。但现实是往往跟市场脱节,茶农不知道怎么样做的茶受市场欢迎。做好的茶销路不明朗,渠道不多。多年来都是靠本地茶人茶商和合作社进去收茶,茶农没有销售渠道,往往是刚刚做好了茶,就需要操心销售问题。 制茶成本高,但卖价偏低。老农给我们大致算了一下,采摘的人工,请人摘的话基本上需要每天70元到80元。每天采得茶青约6~8公斤,每公斤干茶单单采摘成本就占去13元左右,加上其他杀青、揉捻、烘干的人工,所耗费的木柴、用电等其他杂项,卖价总得70~80元以上。如此价钱的毛茶,厂家拿来做精制六堡茶是划不来的,这样也导致没有了一项大的销售渠道。 与老茶农把酒话桑“茶”之余,我们也颇多感慨,现在的各级政府对六堡茶产业的发展,不可谓不重视,每亩补贴时有耳闻;在六堡镇上,各种“大力发展”的标语横幅宣传栏,也可见其决心;在六堡镇上,现在频频上马的立面美化、古镇重建、茶园发展项目,也足见其投入力度之大。但笔者三人看来,这各项工作还需落到实处,发展大产业,还得从细处着手。 发展六堡茶的种植,除了扶持、补贴政策的出台,还需要这些政策落实到位,真正惠及每一个茶农;除了打造旅游资源、加大宣传力度,还需要切实地为茶农拓展销售渠道,协助解决茶农产品的销售;除了要加大科研力度、做好茶园种植研究,还需要切实地对茶农种植、加工等进行技术培训,规范工艺,让茶农掌握并自觉运用于生产。而最为关键的一点,就是要真正用市场收益的杠杆,去撬动产业发展,以市场需求作原动力带动种植规模的扩大。 ●科学管理茶园 利于机械采摘 一直以来,我们的科研部门对六堡茶的种植研究不少,对如何科学种植、管理,如何提高产量也有不少研究成果。但笔者走访的多个茶叶产区,如公平、塘坪、不倚、四柳等,均发现不少茶园的开垦种植不科学、不规范,甚至有的是种植在田地里,这样种植出来的茶,产量固然高,但品质没有保障。如何引导茶农科学种植、加强茶园管理,不用农药喷杀害虫,种植遮阴树、提倡施用有机肥、及时中耕除草,疏松土壤,合理采摘,合理施肥以提高产量等等,这些工作需落到实处。 科研部门可针对原种六堡茶茶树的特点,综合原种六堡茶树的树冠、萌芽状况、采摘要求等等因素,研制、选用适合的采摘机械,或研究改良现有的采茶机械,使之适合于六堡茶的采摘。这对于降低劳动强度、提高采茶效率,是有着很大的作用的。社前茶、冬茶等精细的茶,可以仍旧采用人工手摘,产量会偏低,适合做高端高价茶品。近期也可以采用采茶机械和人工相结合的办法,提高产量,兼顾品质。 对六堡茶而言,一直以来就不是等级越高就越好,这点与普洱茶有类似的地方。从前普洱茶进贡给皇帝的都是选用一些细芽做成“人头茶”,但这些高端茶品并不妨碍普洱茶的大宗茶在民间的边销和普及,反倒起到了促进的作用。六堡茶也可以继续发展一些精细的茶品,如社前茶、明前茶、冬茶等特色品种,但同时,应该大力推广机械采摘,降低劳动成本,提高产量,做出些中低端适合普通消费者购买的茶品,特别是中茶、老茶婆这些传统优秀产品,已经形成较好的市场口碑,更应该研究怎么把这块市场做好。 一直以来,出口南洋诸国的六堡茶包括有各种级别的,但以较为粗老的三级四级为多,甚至是四级五级、级外的茶。这些在马来西亚现存的老茶可以佐证。其中,固然与消费群体如矿工、民众的购买力等有关,有价格因素的考量,但与其追求茶质浓厚、耐泡醇和等也有一定关系。这些对嫩芽要求不高的传统,其实是很有利于六堡茶使用机械采摘的。 从前,在六堡合口街收茶的茶商将六堡茶分作细茶、元度(原度)、粗茶、行等(行茶)等几个级别。上世纪六十年代初期,六堡公社成立了初精合一的六堡茶厂,按国家规定,六堡茶毛茶分为一级、二级、三级、四级、五级、六级(级外)、七级(粗茶),每级又分为上、中、下三个等级。粗茶和低级别的茶每年销量不少。 在六堡茶的二级茶中,其净度要求是“净,稍含嫩茎”,而三级四级,则直接是“粗实、紧卷”、“有嫩茎、有茎”这样的标准了。可见,六堡茶与其他如精细绿茶等不同,是不排斥茶梗的。据一些老茶师介绍,一定比例的含梗量,工艺上是允许的,而且在出口的茶中,较粗的四五级茶也很被接受,除了出口日本的茶,对含梗率有一定要求。从工艺上,有一定量富含纤维素的茶梗、粗老茶青参与渥堆发酵、陈化,其口感更甜醇平和。一定含量梗的比例、较为粗老的茶青,也会有利于后期陈化。 ●汲取传统精华 研究改进工艺 笔者走访过不少茶山,发现很多茶农做茶是“各有一套”,大都是依照旧时做法,没有培训,也缺乏交流。这就导致了“一村一寨一处例”的尴尬,有的是杀青过火或不足,揉捻不够,条索过粗,烘干变焦,导致火烟味等等,也直接导致部分茶农的茶卖不出去,卖不得价。 针对这种情况,现阶段内通过集中培训,技术指导等形式规范工艺,或者以合作社的形式,集中加工(或代加工),都是解决办法,既降低了劳动成本,也使得工艺一致品质稳定。部分茶农和合作社已经购置了杀青和烘干的滚筒杀青机,使用机械化取代手工,效率提高了很多。 针对传统工艺不经渥堆发酵的六堡茶,新茶口感苦涩难以让市场普遍接受,有关部门不妨从改进工艺上加以研究。 日前在富民的六堡茶文化特色街开业的时候,就进行了一场六堡寒露茶的评茶比赛,参赛的茶样就出现了一些茶农自发的改进工艺的做法。不过,据资深老茶人郭维森评析,这些工艺的探索精神值得鼓励,不过,在探索的方向上,有点缺乏研究。比如,在发酵上,没有依据六堡茶后发酵茶的特点,而是把发酵提前了,在杀青之前,进行萎凋,做出来的茶口味上与传统差异较大,这些探索还未能真正的取得成效。 据笔者所见,六堡茶乡内,有不少“民间高手”做出来的茶,其工艺相当好,甚至是一年左右的新茶,不是采用前发酵的做法,但已经能基本去除苦涩,茶汤微红透亮,口感很好。而传统的如虾斗茶等著名品种中,按其秘传工艺,特制工具,能做出“色香味俱佳”的六堡茶,其中很多精妙之处,值得借鉴。有不少茶友建议笔者并已经开始筹备,按当年广生祥老茶人古法所传,严格遵循虾斗茶的传统工艺,小批量重做“虾斗茶”,让这个历史著名的品种重新焕发出光彩,并从中对工艺探索得出一些经验和启发。 相关的农业科研部门也可以从传统的工艺中,发掘其精华,并结合现代的制茶研究成果,完善现有制茶工艺,让广大茶农做出更多被市场接受、受市场普遍欢迎的好茶,把销路拓宽。 ●以收益作杠杆 撬动产业发展 无论政府怎么扶持补贴、大力宣传,最终还是茶品必须得到市场认可。销路畅顺,以市场需求作原动力,带动种植规模的扩大、工艺的研发推广,至为重要。换句话说,六堡茶销售旺了,能大把大把地赚钱了,无需政府大力扶持、努力宣传,茶农自然会想方设法扩大种植、增加产量、提高品质。在这一赚钱效应下,政府可更多从宏观去引导,并对产业进行规范管理。 在市场经济的规律下,一个茶品能否适销对路、拓展并占有市场,其中最关键的因素是品质和价格。加强茶园管理、规范工艺、改进工艺,品质得到提高;采用机械化的采摘、制茶,大幅降低劳动成本;加大科研投入,缩短六堡茶的生产周期,使得六堡茶新茶能很快就能够进入品饮期,让新茶也能被消费者接受和欢迎;通过提升品质、降低价格做出更多适合普通消费者消费的六堡茶,做大众化的茶,得到市场认识并认可,这样销量才会得到真正的提高。 也只有通过市场的广泛消费,让更多人品尝到原种六堡茶的风味,这样反过来促进原种六堡茶的种植,以实实在在的市场收益,真正惠及茶农,惠及整个产业各个环节。这样,茶农及茶商才会有发自内心的原动力,去拓展原种六堡茶的种植与生产和销售。相反,假如做出来的茶,销售不畅、价格偏低、获利甚少等情况下,无论怎么鼓励、扶持和补贴,茶农的积极性都难以调动起来,也很难谈得上真正的大发展。 历史上,六堡茶所经历的几次兴衰沉浮,可以给我们很多启示。在东南亚特别是马来西亚市场需求猛增,产品适销对路的情况下,无需怎么推广扶持,当年六堡茶乡的种植和制茶是一片兴旺景象,甚至出现了旺甫、夏郢等地的劳动力来六堡采摘、制茶、贩运的情况。而后来品质下降、销路不畅的情况下,在计划经济时代也没有找到其他适合销的市场,六堡茶的生产陷入下滑状态,也必然导致了六堡茶种植的萎缩。以史为鉴,可以知兴替,六堡茶百年盛衰给予我们的启示,值得深思。 六堡茶只有被消费者所接受并大量消费,靠品质和价格赢得市场,才能更有力地推动种植和产业发展。

三口居士:收益杠杆撬动产业发展 (2012-11-18 23:09:06) 收益杠杆撬动产业发展 三口居士(彭庆中) 文/摄 是日,天朗气清,惠风和畅,值“两节一会”特别是梧州六堡茶博览会来临之际,我们茶友三人,赴六堡镇理冲、四柳、梧峒,走茶山访茶农,并聚而品茶论茶,就当前六堡茶产业论剑一番,从一个普通喝茶人角度,谈一下对当前业界的看法。 ●劳力缺不愿种 成本高卖价低 在六堡茶山里,跟茶农聊起种茶,说到现在种植六堡茶政府比较重视,有补贴,但总的来说,茶农的积极性还是不高,甚至,在理冲原来种植有六堡茶的几个农户,在茶地上开始种植松木,准备放弃种茶。在六堡茶产业逐步发展起来的今天,出现这种现象,值得深思。 其中有几方面原因。首要就是家中劳力不足。做茶耗费人工较多,劳动强度大。如春季,茶树萌芽快,几乎天天要采茶。白天去茶地采茶,忙碌一整天,也不过采得茶青数公斤(还得看采摘的嫩度要求)。采茶回来已经是傍晚,还得先摊晾开,避免发红。最好还是尽快杀青(不然会影响质量),依靠家中的锅杀青,每锅杀青量不多,速度慢。这时候,往往连晚饭也得赶紧吃,接着还要揉捻。一般而言,单靠手工揉捻,揉捻两遍三遍,已经筋疲力尽。接下来还有烘干,也是靠锅和茶甑用炭火烘干,即使全家老少齐上,一天制茶,也要从大清早忙到晚,甚至第二天一早接着干。加之采茶季节多是农忙时候,往往难以兼顾。很多家庭主要青壮年劳力都外出打工了,靠中老年人做茶,忙不过来。 另一方面,做茶比价不高,要卖出后才算获利。老农给我们算了个数,相对而言,做茶产生价值不高,劳动强度大,获利却不大,往往做出的茶,还需要担心卖不出好价。做其他,如钩松脂、收八角等工艺简单,一般也能有80~100元一天。出外打工,基本也有不错的收入,劳动强度比采茶制茶一天忙到晚低许多。 制茶需要工艺,做工好,才能卖好价。尤其是杀青的技术,揉捻的技术和揉捻的次数,这些都要学习和摸索。现在很多茶农意识到这一点,也希望做好工艺卖个好价钱。但现实是往往跟市场脱节,茶农不知道怎么样做的茶受市场欢迎。做好的茶销路不明朗,渠道不多。多年来都是靠本地茶人茶商和合作社进去收茶,茶农没有销售渠道,往往是刚刚做好了茶,就需要操心销售问题。 制茶成本高,但卖价偏低。老农给我们大致算了一下,采摘的人工,请人摘的话基本上需要每天70元到80元。每天采得茶青约6~8公斤,每公斤干茶单单采摘成本就占去13元左右,加上其他杀青、揉捻、烘干的人工,所耗费的木柴、用电等其他杂项,卖价总得70~80元以上。如此价钱的毛茶,厂家拿来做精制六堡茶是划不来的,这样也导致没有了一项大的销售渠道。 与老茶农把酒话桑“茶”之余,我们也颇多感慨,现在的各级政府对六堡茶产业的发展,不可谓不重视,每亩补贴时有耳闻;在六堡镇上,各种“大力发展”的标语横幅宣传栏,也可见其决心;在六堡镇上,现在频频上马的立面美化、古镇重建、茶园发展项目,也足见其投入力度之大。但笔者三人看来,这各项工作还需落到实处,发展大产业,还得从细处着手。 发展六堡茶的种植,除了扶持、补贴政策的出台,还需要这些政策落实到位,真正惠及每一个茶农;除了打造旅游资源、加大宣传力度,还需要切实地为茶农拓展销售渠道,协助解决茶农产品的销售;除了要加大科研力度、做好茶园种植研究,还需要切实地对茶农种植、加工等进行技术培训,规范工艺,让茶农掌握并自觉运用于生产。而最为关键的一点,就是要真正用市场收益的杠杆,去撬动产业发展,以市场需求作原动力带动种植规模的扩大。 ●科学管理茶园 利于机械采摘 一直以来,我们的科研部门对六堡茶的种植研究不少,对如何科学种植、管理,如何提高产量也有不少研究成果。但笔者走访的多个茶叶产区,如公平、塘坪、不倚、四柳等,均发现不少茶园的开垦种植不科学、不规范,甚至有的是种植在田地里,这样种植出来的茶,产量固然高,但品质没有保障。如何引导茶农科学种植、加强茶园管理,不用农药喷杀害虫,种植遮阴树、提倡施用有机肥、及时中耕除草,疏松土壤,合理采摘,合理施肥以提高产量等等,这些工作需落到实处。 科研部门可针对原种六堡茶茶树的特点,综合原种六堡茶树的树冠、萌芽状况、采摘要求等等因素,研制、选用适合的采摘机械,或研究改良现有的采茶机械,使之适合于六堡茶的采摘。这对于降低劳动强度、提高采茶效率,是有着很大的作用的。社前茶、冬茶等精细的茶,可以仍旧采用人工手摘,产量会偏低,适合做高端高价茶品。近期也可以采用采茶机械和人工相结合的办法,提高产量,兼顾品质。 对六堡茶而言,一直以来就不是等级越高就越好,这点与普洱茶有类似的地方。从前普洱茶进贡给皇帝的都是选用一些细芽做成“人头茶”,但这些高端茶品并不妨碍普洱茶的大宗茶在民间的边销和普及,反倒起到了促进的作用。六堡茶也可以继续发展一些精细的茶品,如社前茶、明前茶、冬茶等特色品种,但同时,应该大力推广机械采摘,降低劳动成本,提高产量,做出些中低端适合普通消费者购买的茶品,特别是中茶、老茶婆这些传统优秀产品,已经形成较好的市场口碑,更应该研究怎么把这块市场做好。 一直以来,出口南洋诸国的六堡茶包括有各种级别的,但以较为粗老的三级四级为多,甚至是四级五级、级外的茶。这些在马来西亚现存的老茶可以佐证。其中,固然与消费群体如矿工、民众的购买力等有关,有价格因素的考量,但与其追求茶质浓厚、耐泡醇和等也有一定关系。这些对嫩芽要求不高的传统,其实是很有利于六堡茶使用机械采摘的。 从前,在六堡合口街收茶的茶商将六堡茶分作细茶、元度(原度)、粗茶、行等(行茶)等几个级别。上世纪六十年代初期,六堡公社成立了初精合一的六堡茶厂,按国家规定,六堡茶毛茶分为一级、二级、三级、四级、五级、六级(级外)、七级(粗茶),每级又分为上、中、下三个等级。粗茶和低级别的茶每年销量不少。 在六堡茶的二级茶中,其净度要求是“净,稍含嫩茎”,而三级四级,则直接是“粗实、紧卷”、“有嫩茎、有茎”这样的标准了。可见,六堡茶与其他如精细绿茶等不同,是不排斥茶梗的。据一些老茶师介绍,一定比例的含梗量,工艺上是允许的,而且在出口的茶中,较粗的四五级茶也很被接受,除了出口日本的茶,对含梗率有一定要求。从工艺上,有一定量富含纤维素的茶梗、粗老茶青参与渥堆发酵、陈化,其口感更甜醇平和。一定含量梗的比例、较为粗老的茶青,也会有利于后期陈化。 ●汲取传统精华 研究改进工艺 笔者走访过不少茶山,发现很多茶农做茶是“各有一套”,大都是依照旧时做法,没有培训,也缺乏交流。这就导致了“一村一寨一处例”的尴尬,有的是杀青过火或不足,揉捻不够,条索过粗,烘干变焦,导致火烟味等等,也直接导致部分茶农的茶卖不出去,卖不得价。 针对这种情况,现阶段内通过集中培训,技术指导等形式规范工艺,或者以合作社的形式,集中加工(或代加工),都是解决办法,既降低了劳动成本,也使得工艺一致品质稳定。部分茶农和合作社已经购置了杀青和烘干的滚筒杀青机,使用机械化取代手工,效率提高了很多。 针对传统工艺不经渥堆发酵的六堡茶,新茶口感苦涩难以让市场普遍接受,有关部门不妨从改进工艺上加以研究。 日前在富民的六堡茶文化特色街开业的时候,就进行了一场六堡寒露茶的评茶比赛,参赛的茶样就出现了一些茶农自发的改进工艺的做法。不过,据资深老茶人郭维森评析,这些工艺的探索精神值得鼓励,不过,在探索的方向上,有点缺乏研究。比如,在发酵上,没有依据六堡茶后发酵茶的特点,而是把发酵提前了,在杀青之前,进行萎凋,做出来的茶口味上与传统差异较大,这些探索还未能真正的取得成效。 据笔者所见,六堡茶乡内,有不少“民间高手”做出来的茶,其工艺相当好,甚至是一年左右的新茶,不是采用前发酵的做法,但已经能基本去除苦涩,茶汤微红透亮,口感很好。而传统的如虾斗茶等著名品种中,按其秘传工艺,特制工具,能做出“色香味俱佳”的六堡茶,其中很多精妙之处,值得借鉴。有不少茶友建议笔者并已经开始筹备,按当年广生祥老茶人古法所传,严格遵循虾斗茶的传统工艺,小批量重做“虾斗茶”,让这个历史著名的品种重新焕发出光彩,并从中对工艺探索得出一些经验和启发。 相关的农业科研部门也可以从传统的工艺中,发掘其精华,并结合现代的制茶研究成果,完善现有制茶工艺,让广大茶农做出更多被市场接受、受市场普遍欢迎的好茶,把销路拓宽。 ●以收益作杠杆 撬动产业发展 无论政府怎么扶持补贴、大力宣传,最终还是茶品必须得到市场认可。销路畅顺,以市场需求作原动力,带动种植规模的扩大、工艺的研发推广,至为重要。换句话说,六堡茶销售旺了,能大把大把地赚钱了,无需政府大力扶持、努力宣传,茶农自然会想方设法扩大种植、增加产量、提高品质。在这一赚钱效应下,政府可更多从宏观去引导,并对产业进行规范管理。 在市场经济的规律下,一个茶品能否适销对路、拓展并占有市场,其中最关键的因素是品质和价格。加强茶园管理、规范工艺、改进工艺,品质得到提高;采用机械化的采摘、制茶,大幅降低劳动成本;加大科研投入,缩短六堡茶的生产周期,使得六堡茶新茶能很快就能够进入品饮期,让新茶也能被消费者接受和欢迎;通过提升品质、降低价格做出更多适合普通消费者消费的六堡茶,做大众化的茶,得到市场认识并认可,这样销量才会得到真正的提高。 也只有通过市场的广泛消费,让更多人品尝到原种六堡茶的风味,这样反过来促进原种六堡茶的种植,以实实在在的市场收益,真正惠及茶农,惠及整个产业各个环节。这样,茶农及茶商才会有发自内心的原动力,去拓展原种六堡茶的种植与生产和销售。相反,假如做出来的茶,销售不畅、价格偏低、获利甚少等情况下,无论怎么鼓励、扶持和补贴,茶农的积极性都难以调动起来,也很难谈得上真正的大发展。 历史上,六堡茶所经历的几次兴衰沉浮,可以给我们很多启示。在东南亚特别是马来西亚市场需求猛增,产品适销对路的情况下,无需怎么推广扶持,当年六堡茶乡的种植和制茶是一片兴旺景象,甚至出现了旺甫、夏郢等地的劳动力来六堡采摘、制茶、贩运的情况。而后来品质下降、销路不畅的情况下,在计划经济时代也没有找到其他适合销的市场,六堡茶的生产陷入下滑状态,也必然导致了六堡茶种植的萎缩。以史为鉴,可以知兴替,六堡茶百年盛衰给予我们的启示,值得深思。 六堡茶只有被消费者所接受并大量消费,靠品质和价格赢得市场,才能更有力地推动种植和产业发展。 -

三口居士:特色元素打造六堡茶文化 (2012-11-19 11:21:27) 茶史中不乏先例,没有特色茶文化让人一见不忘的“名茶”,渐渐地在市场中被遗忘、被市场淘汰、被岁月湮没。到了今天,能够跻身中国名茶之前列的,能够让你说得出茶名的,都是成功的例子。其茶文化的打造,有依据茶名、有依据民间故事传说、也有依据茶形、品质、茶艺、评价等等而逐步形成的。三口居士(彭庆中) 文/摄 转载请注明出处 中国有句俗语说:“茶叶喝到老,茶名记不了。”确实,中国是世界产茶大国,茶类众多。据不完全统计,宋代名茶就有90多种,到了现代,各地“名茶”竟达数百种之多。更别说一般地区性的普通品种。传统名茶众多之中,特别著名的茶,如西湖龙井、洞庭碧螺春、安溪铁观音、武夷大红袍、云南普洱茶、黄山毛峰、台湾冻顶乌龙茶、君山银针等,都是其中佼佼者,这些“名茶”无一例外地都有着深厚的历史文化沉积,或有美丽的传说,或特色的名称。形状和品质。正是依托文化的传播,名茶得以闻名遐迩,深入人心。 ● 茶名奇特先声夺人 有很多名茶,从名称上已经是先声夺人,让人印象深刻。这就是成功的第一步。 安溪铁观音算是其中一个,很多人不明白茶叶如何叫做“铁观音”?于是,商家在解释名称的同时,便可以说故事了:相传,清乾隆年间。安溪西坪上尧茶农魏饮制得一手好茶,他每日晨昏泡茶三杯供奉观音菩萨,十年从不间断,可见礼敬之诚。一夜,魏饮梦见在山崖上有一株透发兰花香味的茶树,正想采摘时,一阵狗吠把好梦惊醒。第二天往山崖上找,果然在崖石上发现了一株与梦中一模一样的茶树。于是采下一些芽叶,带回家中,精心制作。制成之后茶味特别甘醇鲜爽,认为这是茶之王,就把这株茶挖回家进行繁殖。几年之后,茶树长得枝叶茂盛。因为此茶美如观音重如铁,又是观音托梦所获,就叫它“铁观音”。 太平猴魁同样也是名称奇而吸引人,其名称也有一段来历:相传猴坑茶农王老二〈王魁成〉在凤凰尖茶园,精工细制成王老二魁尖。风格独特,质量超群,使其他产地魁尖望尘莫及,特冠以猴坑地名,叫“猴魁”。早在一千二百多年前已负盛名的顾渚紫笋是浙江的传统名茶,由于其茶芽细嫩,色泽带紫,其形如笋,故此得名,这新奇的名称也颇为吸引人,听了有一探究竟的冲动。 而台湾的冻顶乌龙茶也是异曲同工之妙。何谓冻顶?很多人都弄不清楚。 其实台湾原产的茶并不优秀,现在所栽种的茶树品种,是两百多年前由福建移民所带来的,台湾早期的制茶技术亦是由福建师傅所传授。目前台湾所产制的乌龙茶、包种茶等,都是福建的传统做法。因此,台湾茶没有了深厚的历史,台湾乌龙就要在别的地方想办法。因其以台湾南投县鹿谷乡的冻顶山为最佳,故以“冻顶乌龙”而命名。不过,现在很多台湾茶都称“冻顶乌龙”了。其“冻顶”一词,据说是因冻顶山迷雾多雨,山路崎岖难行,上山的人都要绷紧脚趾,台湾俗称“冻脚尖”,才能上得去,这即是冻顶山名之由来。台湾南投县鹿谷乡农会更每年举办茶叶比赛,使得“冻顶乌龙”名气大增,几乎成为了台湾乌龙茶的代名词。 从前,六堡茶亦曾从名称好而获益,特别是在茶居“倾”生意的广东商人,讲“意头”,讲究好彩,“六宝”以易记、吉利而被青睐在茶楼上消费。同样得益的是普洱茶,因广东话谐音,被戏称“抱你”而被用于茶客与茶楼小妹的调笑,每日被大量地消费。 ● 故事传说民间流传 洞庭碧螺春据说是“御赐”的名称,当然其中必然有个故事了。清朝王应奎所著《柳南随笔》中对“碧螺春”茶名的来历有这样的典故。洞庭山碧螺峰的石壁上原有几棵野茶树,当地老百姓进山采茶有几十年。康熙年间茶叶丰收,当地少女入山采茶叶,茶筐满了,便将茶叶放在胸口的衣襟内,茶得到体温,突发袭人香气,采茶女惊呼“吓煞人香”,称茶为“吓煞人”。康熙十四年(1675年),康熙皇帝南巡,到了太湖洞庭山,吴县巡抚宋荦购买朱家所产“吓煞人”茶献上,康熙以为“吓煞人”不雅,以其条索紧结,卷曲成螺,白毫密被,银绿隐翠,御赐名“碧螺春”,此后地方官年年采办碧螺春进贡。 好茶是需要好故事的。大红袍也同样是以故事传名:古时,有一穷秀才上京赶考,路过武夷山时,病倒在路上,幸被天心庙老方丈看见,泡了一碗茶给他喝,果然病就好了。秀才临行辞别时,老方丈赠送一小包茶叶,嘱咐秀才好好保存,将来会有用得着的地方。后来秀才金榜题名,中了状元,还被招为东床驸马。直到一日,皇后得了个腹痛的怪病,秀才想起当日老方丈所赠的茶叶。皇后在服用茶叶所煎成的汤后迅速复元。皇帝大喜,命状元往武夷山谢恩。在老方丈的陪同下,前呼后拥,到了九龙窠。状元命一樵夫爬上半山腰,将皇上赐的大红袍披在茶树上,以示皇恩。上世纪30年代,崇安县长吴石仙在大红袍母株所生的石壁上刻了“大红袍”三个大字。 这类故事虽然大同小异,但却不乏受众。同样是十大名茶之首的西湖龙井也不能免俗。 西湖龙井茶其传说是,有一年清朝皇帝乾隆下江南,来到龙井村附近的狮子峰下胡公庙休息。庙里的和尚端上当地的名茶。乾隆一见那茶,不由叫绝,只见洁白如玉的瓷碗中,片片嫩茶犹如雀舌,色泽墨绿,碧液中透出阵阵幽香。他品尝了一口,只觉得两颊生香,有说不出的受用。于是,乾隆召见和尚,问道:“此茶何名?产于何地?”和尚回答说:“启禀皇上,这是小庙所产的龙井茶。”乾隆走出庙门,见胡公庙前碧绿如染,十八棵茶树嫩芽初发,青翠欲低,周围群山起伏,宛若狮形。此时乾隆龙心大悦。于是当场封胡公庙前的十八棵茶树为“御茶”。 当然,这些名茶也确实是成名很早,也颇有历史底蕴,并不全是胡编乱造的,历史上也真有过作贡茶的记录(历代贡茶都有记录,有很清楚的贡茶品目)。而毗邻的桂平西山茶,也是历史悠久的名茶,其发掘的传说与佚事,也被茶友所熟知并为其扬名。某些传统名茶还在重复一些更为虚无缥缈的王母娘娘驾临、仙女赐种等传说,在当今的社会或有不与时俱进之嫌了。 ● 历史掌故地方特色 近年在发掘历史及传统最有成效的,当属普洱茶和湖南安化黑茶了。 当年,在台湾香港茶人的带动下对普洱茶的历史文化的充分发掘,可以说是一个很成功的经典案例。从三国时期“武侯遗种”到两千多年的古茶树;从清朝中叶古“六大茶山”的鼎盛,到险峻崎岖的茶马古道;从发现故宫人头茶到鲁迅茶膏的拍卖;再到后来的重走茶马古道,迎接故宫老茶出展,经过云南马帮进京、天价茶叶炒作、思茅市改名普洱市等一系列事件,一系列的运作与策划,把普洱茶宣传得妇孺皆知,普洱茶声名大振。撇开其后来恶性炒作的一面,就其对传统历史文化的发掘与策划,摆脱了以往粗糙民间传说的路子,摒弃了皇帝嘉许、状元感恩的模式,直接以史实和掌故等考证,以历史作故事,这些都很符合现代人修养与审美意趣,其在市场上真正成功的例子。使得普洱茶这个同样是本地人不喝的边销茶,变为全国以及海外茶人的抢手货。 同样是悠久历史的湖南安化黑茶,也频频出现被“追捧”迹象,随着其《湖南黑茶》、《安化黑茶》专著的相继问世,对安化黑茶历史文化的发掘,对陈年老茶进行“扫货式”收购已经让当年的安化黑茶的价格“上了一个台阶”,而其往往陈列于店铺门面极具视觉冲击力的“千两茶”大茶柱,还有各种展会所表演的四五个壮汉,光着膀子、吆喝着号子,赤脚上阵的千两茶压制场面,配上粗犷的音乐,让人一见难忘,铭记终生。这些鲜明特色的文化符号让更多人知道千两茶,进而了解安化黑茶,从好奇到试尝进而喜爱,迈出了关键的一步。 同样的,安徽的名茶往往配以其特有的名山、美景与名人,如黄山,如做国礼礼品的宣传,而江浙一带的名茶则配以江南采茶女的古典美,这些典型的文化符号让人在品茶的同时,得到文化的熏陶,获得更多的人文意趣。 根植于岭南茶文化、广府文化的深厚土壤的六堡茶,也有着悠久的历史及茶文化可供我们去发掘研究,其工艺发展史也与普洱茶、湖南黑茶相似,其兴盛、传播与茶楼消费、民间药用等多方面都打上了浓郁地方特色的文化烙印。如何将前人的宝贵文化遗产更好地发扬光大,从普洱茶、湖南黑茶这些走在了前面的名茶身上,我们可以学到更多。 ● 诗词名著诠释文化 蒙顶甘露茶成名很早,汤色黄碧、清澈明亮,饮后齿颊留香,历代文人墨客留下了不少赞颂蒙顶茶的文章:白居易在《琴茶》一诗众写道:“琴里知闻惟《渌水》,茶中故旧是蒙山。”唐代黎阳《蒙山白云岩茶》诗中称颂“若教陆羽持公论,应是人间地一茶。”宋代有《谢人寄蒙顶新茶诗》:“蜀土茶称圣,蒙山味独珍。”文彦博在《谢人惠寄蒙顶茶》诗中云“旧谱最称蒙顶味,露芽云液胜醍醐。”从这些文辞优美的词句中,不难体会道历代文人对蒙顶茶的酷爱,更难得著名诗人白居易的一句指明茶名称的“茶中故旧是蒙山”。 有着名著所提却不同际遇的是六安茶。在《红楼梦》第41回“品茶栊翠庵”中,有这样的描述:“宝玉留神看他是怎么行事。只见妙玉亲自捧了一个海棠花式雕漆填金‘云龙献寿’小茶盘,里面放了一个成窑五彩小盖钟,捧与贾母。贾母道:‘我不吃六安茶’……”(《红楼梦》山东人民出版社1980年2月,505页第三段)这里提到的六安茶虽以《红楼梦》扩大了知名度,可似乎又因贾母的不喜欢而吃了亏,让人仿佛觉得这种贾母不屑的茶并非好茶。 不过,现在在某些品茶谈天的场合,常常可见一个有趣而搞笑的现象,谈及六安茶,不论官场还是民间常是说《红楼梦》提到六安瓜片,并称贾母不是嫌弃茶,而是口味不习惯罢了,且说来信誓旦旦,仿佛要翻案一般。其实,对六安瓜片历史稍懂一二的人都知道,曹雪芹在《红楼梦》中说到的“六安茶”绝对不是“六安瓜片”,因为,六安瓜片问世于1905年左右,曹雪芹应该是听都没听过“六安瓜片”这个茶名,更别说喝过并写进《红楼梦》了。不过,我们依然可以百度搜索到很多杜撰信息:如什么“明始称‘六安瓜片’,为上品、极品茶。”;“‘六安瓜片’在清朝被列为“贡品”,慈禧太后曾月奉十四两;大文学家曹雪芹旷世之作《红楼梦》入竟有80多处提及,特别是‘妙玉品茶(六安瓜片)’一段,读来令人荡气回肠”等让人哭笑不得的文字。 在六堡茶历史文化的发掘上,我们也应当注意,别“发掘”出一些唐宋名人所写的不合格律、不合平仄的咏六堡茶诗让人质疑,别闹出类似于“红楼梦有80多处提到六安瓜片”那样的笑话, ● 特色茶艺记忆深刻 君山银针产于湖南岳阳洞庭湖的君山。采摘标准为单芽。产品按芽头肥瘦、曲直、色泽油润程度进行分级,特点是:芽头肥壮,紧结挺直,满披茸毫,芽色金黄,有“金镶玉”的美誉,汤色浅黄,清澈明亮,香气清鲜,滋味醇甘鲜爽。尤为人所称奇的是冲泡时,芽头在杯中沉浮,呈现出“三上三下”的景象。 笔者得友人所赠茶做过试验,证实确有此神奇现象。有的芽头或许会只是沉浮两次,而有的芽头甚至会沉浮四次,很是奇特。赠送茶叶的茶友当时也是以此为一个“亮点”向笔者推荐的。后来,笔者在陕西的另一种茶类“汉中仙毫”(即原午子仙毫)中,也发现有类似的沉浮现象,颇为有趣。将这些作为一个“特色”,让人能够一下子把茶名及特点记住,也是一种很有效的营销。 以茶艺、茶文化作为亮点营销的,最著名的莫过于潮州的凤凰单丛茶。 独特的潮州“工夫茶”,形成独具特色的潮州茶文化。潮州几乎可称为中国茶道传承、发扬最好的地方。潮州人饮茶在茶具、茶叶、用水和冲泡方法上都很讲究。潮州工夫茶精致的茶具器皿及配备,也广为国人所学习效仿,包括茶盘、盖碗、茶海、茶壶、茶杯、茶盘、茶垫等等,乃至纳茶、侯汤、冲点、刮沫、分茶、品饮等程序,包括连“关公巡城”、“韩信点兵”的叫法,都为茶人所熟知。 普洱茶则是发掘出一套“彝族寨子”的烤茶的传统茶艺,见证其淳朴的古风。 如何更好地发掘六堡茶传统茶文化、如何从其他历史名茶及其茶文化中得到启示,六堡茶如何依托于独有的名茶文化底蕴,走出一条有自己鲜明个性的特色文化营销之路,值得研究。

三口居士:特色元素打造六堡茶文化 (2012-11-19 11:21:27) 茶史中不乏先例,没有特色茶文化让人一见不忘的“名茶”,渐渐地在市场中被遗忘、被市场淘汰、被岁月湮没。到了今天,能够跻身中国名茶之前列的,能够让你说得出茶名的,都是成功的例子。其茶文化的打造,有依据茶名、有依据民间故事传说、也有依据茶形、品质、茶艺、评价等等而逐步形成的。三口居士(彭庆中) 文/摄 转载请注明出处 中国有句俗语说:“茶叶喝到老,茶名记不了。”确实,中国是世界产茶大国,茶类众多。据不完全统计,宋代名茶就有90多种,到了现代,各地“名茶”竟达数百种之多。更别说一般地区性的普通品种。传统名茶众多之中,特别著名的茶,如西湖龙井、洞庭碧螺春、安溪铁观音、武夷大红袍、云南普洱茶、黄山毛峰、台湾冻顶乌龙茶、君山银针等,都是其中佼佼者,这些“名茶”无一例外地都有着深厚的历史文化沉积,或有美丽的传说,或特色的名称。形状和品质。正是依托文化的传播,名茶得以闻名遐迩,深入人心。 ● 茶名奇特先声夺人 有很多名茶,从名称上已经是先声夺人,让人印象深刻。这就是成功的第一步。 安溪铁观音算是其中一个,很多人不明白茶叶如何叫做“铁观音”?于是,商家在解释名称的同时,便可以说故事了:相传,清乾隆年间。安溪西坪上尧茶农魏饮制得一手好茶,他每日晨昏泡茶三杯供奉观音菩萨,十年从不间断,可见礼敬之诚。一夜,魏饮梦见在山崖上有一株透发兰花香味的茶树,正想采摘时,一阵狗吠把好梦惊醒。第二天往山崖上找,果然在崖石上发现了一株与梦中一模一样的茶树。于是采下一些芽叶,带回家中,精心制作。制成之后茶味特别甘醇鲜爽,认为这是茶之王,就把这株茶挖回家进行繁殖。几年之后,茶树长得枝叶茂盛。因为此茶美如观音重如铁,又是观音托梦所获,就叫它“铁观音”。 太平猴魁同样也是名称奇而吸引人,其名称也有一段来历:相传猴坑茶农王老二〈王魁成〉在凤凰尖茶园,精工细制成王老二魁尖。风格独特,质量超群,使其他产地魁尖望尘莫及,特冠以猴坑地名,叫“猴魁”。早在一千二百多年前已负盛名的顾渚紫笋是浙江的传统名茶,由于其茶芽细嫩,色泽带紫,其形如笋,故此得名,这新奇的名称也颇为吸引人,听了有一探究竟的冲动。 而台湾的冻顶乌龙茶也是异曲同工之妙。何谓冻顶?很多人都弄不清楚。 其实台湾原产的茶并不优秀,现在所栽种的茶树品种,是两百多年前由福建移民所带来的,台湾早期的制茶技术亦是由福建师傅所传授。目前台湾所产制的乌龙茶、包种茶等,都是福建的传统做法。因此,台湾茶没有了深厚的历史,台湾乌龙就要在别的地方想办法。因其以台湾南投县鹿谷乡的冻顶山为最佳,故以“冻顶乌龙”而命名。不过,现在很多台湾茶都称“冻顶乌龙”了。其“冻顶”一词,据说是因冻顶山迷雾多雨,山路崎岖难行,上山的人都要绷紧脚趾,台湾俗称“冻脚尖”,才能上得去,这即是冻顶山名之由来。台湾南投县鹿谷乡农会更每年举办茶叶比赛,使得“冻顶乌龙”名气大增,几乎成为了台湾乌龙茶的代名词。 从前,六堡茶亦曾从名称好而获益,特别是在茶居“倾”生意的广东商人,讲“意头”,讲究好彩,“六宝”以易记、吉利而被青睐在茶楼上消费。同样得益的是普洱茶,因广东话谐音,被戏称“抱你”而被用于茶客与茶楼小妹的调笑,每日被大量地消费。 ● 故事传说民间流传 洞庭碧螺春据说是“御赐”的名称,当然其中必然有个故事了。清朝王应奎所著《柳南随笔》中对“碧螺春”茶名的来历有这样的典故。洞庭山碧螺峰的石壁上原有几棵野茶树,当地老百姓进山采茶有几十年。康熙年间茶叶丰收,当地少女入山采茶叶,茶筐满了,便将茶叶放在胸口的衣襟内,茶得到体温,突发袭人香气,采茶女惊呼“吓煞人香”,称茶为“吓煞人”。康熙十四年(1675年),康熙皇帝南巡,到了太湖洞庭山,吴县巡抚宋荦购买朱家所产“吓煞人”茶献上,康熙以为“吓煞人”不雅,以其条索紧结,卷曲成螺,白毫密被,银绿隐翠,御赐名“碧螺春”,此后地方官年年采办碧螺春进贡。 好茶是需要好故事的。大红袍也同样是以故事传名:古时,有一穷秀才上京赶考,路过武夷山时,病倒在路上,幸被天心庙老方丈看见,泡了一碗茶给他喝,果然病就好了。秀才临行辞别时,老方丈赠送一小包茶叶,嘱咐秀才好好保存,将来会有用得着的地方。后来秀才金榜题名,中了状元,还被招为东床驸马。直到一日,皇后得了个腹痛的怪病,秀才想起当日老方丈所赠的茶叶。皇后在服用茶叶所煎成的汤后迅速复元。皇帝大喜,命状元往武夷山谢恩。在老方丈的陪同下,前呼后拥,到了九龙窠。状元命一樵夫爬上半山腰,将皇上赐的大红袍披在茶树上,以示皇恩。上世纪30年代,崇安县长吴石仙在大红袍母株所生的石壁上刻了“大红袍”三个大字。 这类故事虽然大同小异,但却不乏受众。同样是十大名茶之首的西湖龙井也不能免俗。 西湖龙井茶其传说是,有一年清朝皇帝乾隆下江南,来到龙井村附近的狮子峰下胡公庙休息。庙里的和尚端上当地的名茶。乾隆一见那茶,不由叫绝,只见洁白如玉的瓷碗中,片片嫩茶犹如雀舌,色泽墨绿,碧液中透出阵阵幽香。他品尝了一口,只觉得两颊生香,有说不出的受用。于是,乾隆召见和尚,问道:“此茶何名?产于何地?”和尚回答说:“启禀皇上,这是小庙所产的龙井茶。”乾隆走出庙门,见胡公庙前碧绿如染,十八棵茶树嫩芽初发,青翠欲低,周围群山起伏,宛若狮形。此时乾隆龙心大悦。于是当场封胡公庙前的十八棵茶树为“御茶”。 当然,这些名茶也确实是成名很早,也颇有历史底蕴,并不全是胡编乱造的,历史上也真有过作贡茶的记录(历代贡茶都有记录,有很清楚的贡茶品目)。而毗邻的桂平西山茶,也是历史悠久的名茶,其发掘的传说与佚事,也被茶友所熟知并为其扬名。某些传统名茶还在重复一些更为虚无缥缈的王母娘娘驾临、仙女赐种等传说,在当今的社会或有不与时俱进之嫌了。 ● 历史掌故地方特色 近年在发掘历史及传统最有成效的,当属普洱茶和湖南安化黑茶了。 当年,在台湾香港茶人的带动下对普洱茶的历史文化的充分发掘,可以说是一个很成功的经典案例。从三国时期“武侯遗种”到两千多年的古茶树;从清朝中叶古“六大茶山”的鼎盛,到险峻崎岖的茶马古道;从发现故宫人头茶到鲁迅茶膏的拍卖;再到后来的重走茶马古道,迎接故宫老茶出展,经过云南马帮进京、天价茶叶炒作、思茅市改名普洱市等一系列事件,一系列的运作与策划,把普洱茶宣传得妇孺皆知,普洱茶声名大振。撇开其后来恶性炒作的一面,就其对传统历史文化的发掘与策划,摆脱了以往粗糙民间传说的路子,摒弃了皇帝嘉许、状元感恩的模式,直接以史实和掌故等考证,以历史作故事,这些都很符合现代人修养与审美意趣,其在市场上真正成功的例子。使得普洱茶这个同样是本地人不喝的边销茶,变为全国以及海外茶人的抢手货。 同样是悠久历史的湖南安化黑茶,也频频出现被“追捧”迹象,随着其《湖南黑茶》、《安化黑茶》专著的相继问世,对安化黑茶历史文化的发掘,对陈年老茶进行“扫货式”收购已经让当年的安化黑茶的价格“上了一个台阶”,而其往往陈列于店铺门面极具视觉冲击力的“千两茶”大茶柱,还有各种展会所表演的四五个壮汉,光着膀子、吆喝着号子,赤脚上阵的千两茶压制场面,配上粗犷的音乐,让人一见难忘,铭记终生。这些鲜明特色的文化符号让更多人知道千两茶,进而了解安化黑茶,从好奇到试尝进而喜爱,迈出了关键的一步。 同样的,安徽的名茶往往配以其特有的名山、美景与名人,如黄山,如做国礼礼品的宣传,而江浙一带的名茶则配以江南采茶女的古典美,这些典型的文化符号让人在品茶的同时,得到文化的熏陶,获得更多的人文意趣。 根植于岭南茶文化、广府文化的深厚土壤的六堡茶,也有着悠久的历史及茶文化可供我们去发掘研究,其工艺发展史也与普洱茶、湖南黑茶相似,其兴盛、传播与茶楼消费、民间药用等多方面都打上了浓郁地方特色的文化烙印。如何将前人的宝贵文化遗产更好地发扬光大,从普洱茶、湖南黑茶这些走在了前面的名茶身上,我们可以学到更多。 ● 诗词名著诠释文化 蒙顶甘露茶成名很早,汤色黄碧、清澈明亮,饮后齿颊留香,历代文人墨客留下了不少赞颂蒙顶茶的文章:白居易在《琴茶》一诗众写道:“琴里知闻惟《渌水》,茶中故旧是蒙山。”唐代黎阳《蒙山白云岩茶》诗中称颂“若教陆羽持公论,应是人间地一茶。”宋代有《谢人寄蒙顶新茶诗》:“蜀土茶称圣,蒙山味独珍。”文彦博在《谢人惠寄蒙顶茶》诗中云“旧谱最称蒙顶味,露芽云液胜醍醐。”从这些文辞优美的词句中,不难体会道历代文人对蒙顶茶的酷爱,更难得著名诗人白居易的一句指明茶名称的“茶中故旧是蒙山”。 有着名著所提却不同际遇的是六安茶。在《红楼梦》第41回“品茶栊翠庵”中,有这样的描述:“宝玉留神看他是怎么行事。只见妙玉亲自捧了一个海棠花式雕漆填金‘云龙献寿’小茶盘,里面放了一个成窑五彩小盖钟,捧与贾母。贾母道:‘我不吃六安茶’……”(《红楼梦》山东人民出版社1980年2月,505页第三段)这里提到的六安茶虽以《红楼梦》扩大了知名度,可似乎又因贾母的不喜欢而吃了亏,让人仿佛觉得这种贾母不屑的茶并非好茶。 不过,现在在某些品茶谈天的场合,常常可见一个有趣而搞笑的现象,谈及六安茶,不论官场还是民间常是说《红楼梦》提到六安瓜片,并称贾母不是嫌弃茶,而是口味不习惯罢了,且说来信誓旦旦,仿佛要翻案一般。其实,对六安瓜片历史稍懂一二的人都知道,曹雪芹在《红楼梦》中说到的“六安茶”绝对不是“六安瓜片”,因为,六安瓜片问世于1905年左右,曹雪芹应该是听都没听过“六安瓜片”这个茶名,更别说喝过并写进《红楼梦》了。不过,我们依然可以百度搜索到很多杜撰信息:如什么“明始称‘六安瓜片’,为上品、极品茶。”;“‘六安瓜片’在清朝被列为“贡品”,慈禧太后曾月奉十四两;大文学家曹雪芹旷世之作《红楼梦》入竟有80多处提及,特别是‘妙玉品茶(六安瓜片)’一段,读来令人荡气回肠”等让人哭笑不得的文字。 在六堡茶历史文化的发掘上,我们也应当注意,别“发掘”出一些唐宋名人所写的不合格律、不合平仄的咏六堡茶诗让人质疑,别闹出类似于“红楼梦有80多处提到六安瓜片”那样的笑话, ● 特色茶艺记忆深刻 君山银针产于湖南岳阳洞庭湖的君山。采摘标准为单芽。产品按芽头肥瘦、曲直、色泽油润程度进行分级,特点是:芽头肥壮,紧结挺直,满披茸毫,芽色金黄,有“金镶玉”的美誉,汤色浅黄,清澈明亮,香气清鲜,滋味醇甘鲜爽。尤为人所称奇的是冲泡时,芽头在杯中沉浮,呈现出“三上三下”的景象。 笔者得友人所赠茶做过试验,证实确有此神奇现象。有的芽头或许会只是沉浮两次,而有的芽头甚至会沉浮四次,很是奇特。赠送茶叶的茶友当时也是以此为一个“亮点”向笔者推荐的。后来,笔者在陕西的另一种茶类“汉中仙毫”(即原午子仙毫)中,也发现有类似的沉浮现象,颇为有趣。将这些作为一个“特色”,让人能够一下子把茶名及特点记住,也是一种很有效的营销。 以茶艺、茶文化作为亮点营销的,最著名的莫过于潮州的凤凰单丛茶。 独特的潮州“工夫茶”,形成独具特色的潮州茶文化。潮州几乎可称为中国茶道传承、发扬最好的地方。潮州人饮茶在茶具、茶叶、用水和冲泡方法上都很讲究。潮州工夫茶精致的茶具器皿及配备,也广为国人所学习效仿,包括茶盘、盖碗、茶海、茶壶、茶杯、茶盘、茶垫等等,乃至纳茶、侯汤、冲点、刮沫、分茶、品饮等程序,包括连“关公巡城”、“韩信点兵”的叫法,都为茶人所熟知。 普洱茶则是发掘出一套“彝族寨子”的烤茶的传统茶艺,见证其淳朴的古风。 如何更好地发掘六堡茶传统茶文化、如何从其他历史名茶及其茶文化中得到启示,六堡茶如何依托于独有的名茶文化底蕴,走出一条有自己鲜明个性的特色文化营销之路,值得研究。