搜索到

195

篇与

的结果

-

种质资源是六堡茶发展之根(中) “品种优势”是品质竞争力的基础一个名茶,根在于种,而不是工艺。其种质资源的优势决定了其品质、个性、风味及发展潜质,是其赖以傲立于众多名茶之林的核心竞争力。中国是一个数千种名茶荟萃的茶之大国,特别受消费者青睐的,就有几百近千种。一个茶能够穿越历史,千百年流传下来,在今天名茶琳琅满目的茶世界仍有其一席之地,必然有其出类拔萃、优秀过人的地方,关键是你喝到的,品尝到的,是不是能够代表这个茶最高水平?除了个人喜好、欣赏角度不同,这里还有一个最重要的因素:先别说假冒伪劣,在都是真品的前提下,你是不是喝到了最好的龙井,最好的碧螺春,最好的老班章、最好的冰岛、最好的正山小种、最好的顾渚紫笋?原种六堡茶持嫩性强,芽头多,产量并不算低。在中国的众多的名茶中,原生群体种风味独特、品质优秀而为人所推崇,在龙井、武夷岩茶、碧螺春、广西西山茶、红心铁观音等名茶中得到验证。对茶树品种略有认知的资深茶友都知道,在龙井而言,狮峰、梅家坞、虎跑、龙井、云栖这几个核心产区群体种的龙井俨然是皇冠上的钻石,然后下来才是“龙井43号”、再下来是“龙井108号”,其他低端的是用乌牛早、小叶福鼎、竹叶青这些做的所谓“龙井工艺茶”,靠每年开春“赶早市”获得一定的市场。武夷岩茶原生品种也称“武夷奇种”,当地人也称为“菜茶”,是武夷岩茶最早的“土著”品种,在茶人的心目中,奇种的香气、滋味千变万化,是最有特色的一类。桂平西山茶、碧螺春的核心产区的“群体种”所做的茶,也是茶友们孜孜以求的上品。春季,生机勃勃的原种六堡茶园是一道美丽的风景。一个名茶,在其“扬名立万”之初,必然有其优势。品种优势和地域优势,是最值得研究和利用的。“名优茶”原来是用什么茶树原料的?教科书很少去关注。计划经济思维下,在“高产”、“良种”的指导下,采用了更高产、更抗病虫害、更易于护理,却不那么好喝的某某茶树品种了,例子并不少见。在上世纪60年代,六堡公社兴办公社茶场。从云南引进了双江(勐库大叶种)、凤庆大叶种。之后也引入了个别“良种”在六堡某些小区域进行栽培。六堡茶乡有个事件几乎妇孺皆知。某些专家在2008年~2010年前前后后曾多次把其推广的“桂绿一号”免费送给茶农,用车子拉到镇村免费派发。不少地方的茶农(如塘坪大朗甚至包括黑石也有种植)茶农高高兴兴地拿到茶树苗后,栽种出来,发现这种桂绿一号茶树与他们原来祖辈流传下来的茶树不同,嫩芽背后有密集茶毫,做出的茶滋味相差不少,最要命的是辛辛苦苦种植并采摘并炒制出来的茶,没有人要。(或者要了,再要求退货的)真正懂得原种六堡茶的客商和茶人,都不要这种茶。笔者做了跟踪对比,这类茶芽茶叶经过同样的存放没有原种六堡茶越陈越佳的“出香转醇”的过程,完全只是绿茶品质,放久了就是“陈年绿茶”。迫于无奈,很多茶农含泪把这些辛辛苦苦种植长大的茶树砍去。但,事情还没完,很快,人们发现在这些桂绿一号的茶树的周边,因为同样在开花时候被蜂蝶授粉,很多地道原种茶树长出来的茶果,在育种后种出的茶树也开始出现“芽叶带毫”的性状,茶叶的滋味及香气也有变化。这一代的茶树,被认为是优秀品种桂绿一号“杂交”改“良”了!至于,是否真的良,是否真的优,甚至,种植面积多大,影响范围多广,到如今造成了多大的影响?影响如何深远?还有待调查研究。而尤为令人痛心的事,在这类免费推广桂绿一号在六堡茶乡大量种植却又不得不砍去的事情发生后,还有各地专家指导推广“更高产、成活率高、抗病虫害等等”的“优良品种”茶树在六堡茶乡内种植。也有某位专家说打算将云南大叶种引种进六堡茶乡。近年来,随着六堡茶产业的加速发展,原种种苗的品质成为了一个至关重要、必须引起高度重视的问题。笔者发现,由于茶果、种苗的供不应求,原种茶果和外地品种茶果价格差异较大,出现了某些茶农用如福云六号、桂绿一号、云大种等品种茶果来种植的情况。当前在大力开展六堡茶原种茶园种植之际,必然需要大量的原种茶树苗,但务必严格把好“品种”这一关,杜绝引入其他的茶树品种导致种质资源的破坏,当年“桂绿一号”的教训,足以作为前车之鉴。以品质理解“适制”茶树品种做出成品优良与否,是否适制某种茶,是与多种因素密切相关的,是各种成分相互协调,以某一种恰当的比例而呈现的,如酚氨比、芳香性物质的协调性等。并不是某茶树制成茶品各指标如茶多酚、氨基酸、蛋白质、咖啡因、多元酚类、脂质、矿物质、植物色素、挥发性成分越多越好。一个茶叶如果真是各项物质越多越好,根本就不用审评了。直接拿去化验,出来数据,各项数据高的就颁发金牌,直截了当、简单客观。而对于六堡茶,因为是后发酵茶,需要时间陈化后再评定其品质。其做好成品之后,短时间内进行审评,其结果还不能真正认定就是最终的品质。六堡茶有着“陈而愈佳”的特性,必须经过“后发酵”,若干年后,品质如何变化?是越陈越佳,还是“越陈越差”成了老绿茶?在不深入了解六堡茶个性品种香、“越陈越佳”等特色之前,还是谨慎地在论文里写上“适制六堡茶”吧。一直以来,国内学术界对于六堡茶的研究比较缺乏,一则是缺乏考据及科研资料,二则是缺乏实践的认知,缺乏真正对六堡茶特色风味的了解。可以说,没有深入研究原生品种特性、产制实践、品饮过不同年份六堡茶群体种,并形成认知体系概括总结出六堡茶风土特征的,都不算懂得六堡茶。这点,估计比较过其他茶树与原生群体种茶品之差异,甚至是对比过两者有年份的老茶的资深茶人,会更有感受。当然,这个状况也是由于长期以来计划经济时代下六堡茶所谓“墙内开花墙外香”所导致,甚至出现在仓储及品饮方面,海外茶人比国内研究得更为透彻。一个茶,其种质资源的优势以及地域优势决定了其品质及发展潜力,是其立于众多名茶之林的核心竞争力。除了说“群体种”有性繁殖导致匀齐度不如无性系,芽期不统一这类的“缺点”之外,群体种由于遗传多样性,使得口感上层次上的丰富,深受茶友们喜爱。六堡茶的原种,也正是可以媲美外省这些名茶的原生群体种的一种宝贵种质资源,也是六堡茶的核心竞争力之一。传统古法所采用的原生群体种凸显其茶树品种特点,所制成的六堡茶其茶色、茶香、茶味、茶气、茶韵乃至风土等都呈现出其鲜明的个性和独有的魅力。这种原生群体种所体现出来的品质特征,是一个名茶所赖以“扬名立万”、赖以出类拔萃、傲立于今的根本,也是其品质、口碑传播及美誉的品质根基。不崇尚采用原生品种的树种,不追求有个性有特点的茶青原料,六堡茶就会失去特色。就如威士忌,我们可以有日本威士忌、美国威士忌,但说到艾雷岛,说到泥煤味,我们总会记起苏格兰威士忌的风土与魅力。不崇尚在特有的区域内特色的土壤种植管理,不崇尚六堡茶的原种风土风物以及那朴素的山韵,六堡茶就失去了风格,失去了自我。譬如全球消费的葡萄酒,我们可以拥抱红酒“新世界”的丰富多彩,但总有人追寻一级酒庄人文情怀,追寻最传统地道的风土,追溯波尔多产区那别样的风情。赏心悦目的春茶采摘场景。选育方向是一切的关键近代,特别是上世纪七八十年代以来,我们看到很多名茶,经过专家的不懈努力(先不说好或不好),很多名茶培育、推广、种植一些“名优”茶树品种取代原有品种,如龙井43号、龙井长叶、龙井108号等等,而群体种据说是“落后”而被渐渐减少甚至消失。举个例子,专家称:龙井43号的芽密度大,育芽力特强、抗寒性强产量高、成品芽头整齐、美观。更有其他地方专家指导茶农以迎霜、浙农139、乌牛早等,以龙井炒制工艺,做出龙井茶赶早市(因为龙井不“较真”品种的话,就只剩下工艺了)事实上,很多懂茶的老茶客不买专家的账,偏追寻“落后品种”——“群体种”的龙井(也称老茶树龙井),甚至更往往是“高价难寻得几两”。茶友公认的是:龙井群体种所做的成品口感、滋味、香气优于这些以高产、抗寒等指标选育出来的茶树。近代对众多名茶进行了所谓品种“改良”、“优选”、“优育”的改良,在专家的“高产稳产、抗病虫害、抗寒”等指导思想选育出来的“优秀”品种茶树推广下,很多名优茶的群体种消失了。当年大家交口称赞的如XX毛尖、某某名山茶、XX云雾茶,市场上几乎没有了当年的茶树原生群体种,而大量种植如福云六号、桂绿一号作为原料,成品茶让人一尝之后,大失所望,责怪其“浪得虚名”。其实,这些古老的“名优茶”被其他品种茶树替代了,名茶只剩下了“工艺”、剩下了“产地”、剩下了“名”,很冤枉。在有对比、有选择的情况下,大家还是喜欢吃好吃一点的大米的。茶,何尝不是同样道理呢?回看六堡茶近代发展历史,在抗战1937年前有过很大的发展,并出口港澳及东南亚,闻名遐迩,很受这些海外销售区华人的欢迎。上世纪五十年代开始,饱受战火阻扰的茶业发展得到逐步恢复,虽仍然出口不断,逐步开发出新工艺及原料选择更为广泛。万幸,在七八十年代,国内专家对各地名茶的品种改良推广,因为六堡镇不是重点的原料产区,没有统一种植上专家推荐的某某品种,没有波及并彻底改造六堡茶乡的原种群体种。六堡镇里面的原生种茶树虽然受过几次小规模引种品种(云南大叶种、湖南江华地区的品种以及在近年种植桂绿一号等等)的冲击,但优秀的性状仍一定程度地保留了下来。当然,即使是近代引种导致了原种也产生了细微改变,只要我们重视,这些问题仍然是可以解决的。比如我们寻找并选取了一些原生群体中的老树,有的超过一百、两百多年的老树,从这些茶树品种中进行优选,基于“色香味品质”和“存储转化”这些消费者的角度、从品饮的角度以及从六堡茶其特色品质的角度进行优选。(全文共分上、中、下三部分,待续)在六堡镇大中村八集山庄有不少老茶树。

-

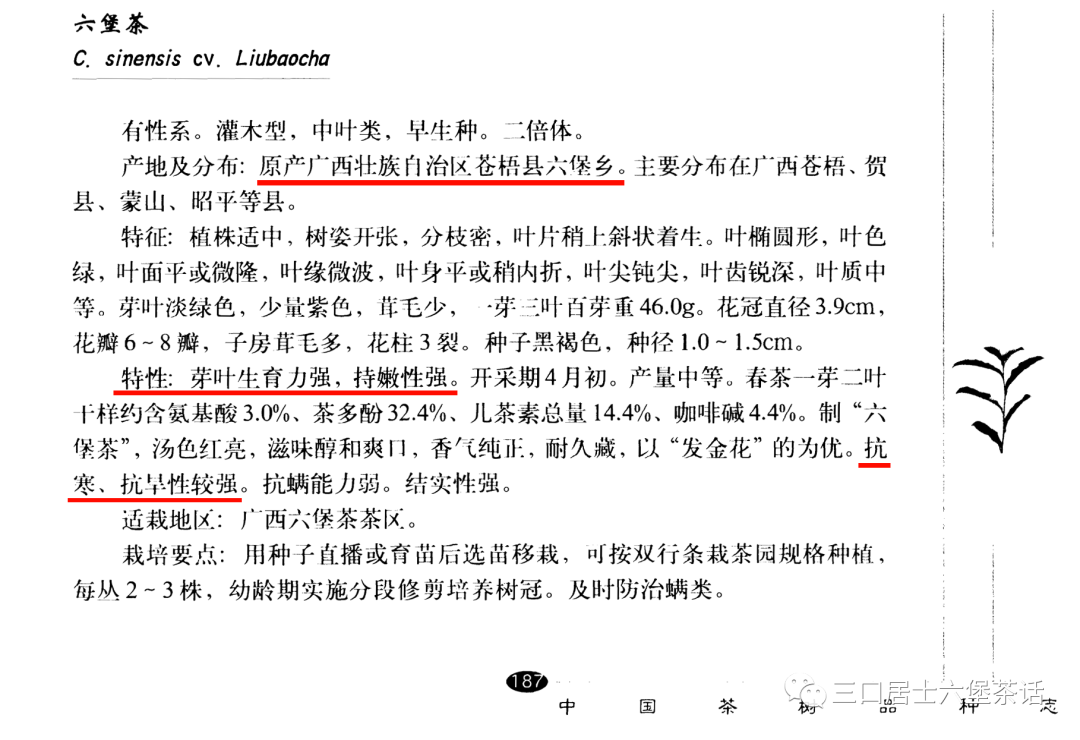

种质资源是六堡茶发展之根(上) 一年之计在于春。说的是在一年开始之时,做好开端的工作,为全年的工作打好基础。茶乡春早,又是春暖花开时节,在大力发展六堡茶产业的盎然春意中,六堡茶的种植,作为开端之首要,又开启了新的篇章。说到种植,不得不说一下关于六堡茶原种的问题。六堡茶的原种是前人留给当代六堡茶人的宝贵财富,必须很好地保护、研究和利用。功在当代,利在千秋。 什么是“原种”?六堡茶“原种”是指原产于六堡茶乡种植历史久远的有性系茶树品种,属于六堡原生群体种。按陈宗懋院士主编中国轻工业出版社出版的《中国茶叶大辞典》(2000年版)《中国茶树品种与品系》一章(第101页):“六堡茶是茶树有性系品种。灌木型,中叶类,早生种。原产广西苍梧六堡乡,邻近的狮寨、贺州、蒙山、昭平等地也有少量分布。树姿开张,分枝密。叶形椭圆,叶色绿,叶面平或微隆,叶身平,叶质中。芽叶淡绿色,稀紫色,毛少,持嫩性较强,一芽三叶百芽重46.O克。花冠直径3.9厘米,花瓣6~8瓣,子房多毛,花柱3裂。果径1.5~3.4厘米,种子黑褐色,种径1.O~1.5厘米。产量中。抗寒性、抗旱性较强。春茶一芽二叶含氨基酸3.O%,茶多酚32.4%,咖啡因4.4%,儿茶素总量14.4%。适制六堡茶,香味纯爽。适宜在广西六堡茶区种植。” 而在上海科技出版社2001年出版的茶树品种权威专著《中国茶树品种志》里面的“地方品种篇”里(第187页)也有“六堡茶”这个品种的产地分布、特征特性、栽种地区等等的详细描述。而且记述:“特性:芽叶发育力强,持嫩性强,开采期4月初,产量中等……制‘六堡茶’,汤色红亮,滋味醇和爽口,香气纯正,耐久藏,以‘发金花’为优。抗寒、抗旱性较强。抗螨能力弱。结实性强。”图片·《中国茶树品种志》里面的“地方品种篇”第187页的“六堡茶”词条。陈爱新的《广西茶业史》(1992年第一版)中在“广西推广的主要茶树品种”一节中,列数广西如“凌云大叶种”、“龙脊大叶种”、“开山白毛茶”“安塘大叶种”、“南山白毛茶”、“桂平西山茶”等的著名茶种,在其第十三项中就有“六堡茶”品种的详细介绍。原种六堡茶是良种从上面节录的资料可见,六堡茶乃原产于苍梧县六堡乡内的一个优秀茶树地方品种,并非移植或引种的外来品种(近代为了“高产”,在六堡某些局部地区引种过一些外地品种,但实践发现,引种的云南大叶种、湖南种、桂绿一号等品种,产量并没有很大优势,品质却远不及原生的群体种)。《中国茶叶大辞典》、《中国茶树品种志》权威典籍等都收录了六堡茶的茶树品种,六堡茶乡这个古老群体种的品种名就是“六堡茶”。(不是坊间以讹传讹的所谓“桂青种”)笔者为区别于六堡茶乡二十世纪七、八十年代曾从云南、湖南等地移植过来的大叶种、中叶种茶树和曾经引入种植的桂绿一号等多个品种,而将这个原生于六堡茶乡的群体种(也别于茶叶成品“六堡茶”)称作“原种六堡茶”、“六堡茶原种”、“原种六堡”。从《中国茶叶大辞典》、《中国茶树品种志》权威典籍以及早期对六堡茶研究比较透彻的陈爱新的《广西茶业史》里面对“六堡茶”特性的记述发现,“早生种”、“树姿开张,分枝密”、“芽叶发育力强,持嫩性强”或“持嫩性较强”、“香气纯正,耐久藏”、“抗寒、抗旱性较强”、“结实性强”,基本都是优良的性状,但也都客观地说到“抗螨能力较弱”这个缺点,还有就是“产量中等”这个一致的记述,但在今天的人们对茶品质不断追求的消费认知上,是品质和特色重要,还是“高产”重要?“产量中等”就不是良种吗?过去,茶树良种选育大多都以“高产、抗性、早生”为目标,但以“观音好喝树难栽”著称的红心观音品种(红样观音、魏饮种)属于晚生种,且“树姿开张,分枝稀”、“产量中等”(据《中国茶树品种志》),但以品质取胜,丝毫不影响其成为了“第一批国家级良种”。以品质特征而言,毋庸置疑,六堡茶原种是一个名副其实的优良品种。1959年广西壮族自治区农业厅编辑出版的《广西僮(壮)族自治区农作物优良品种志》的“经济作物”类之四“饮料作物”里面就有“2.六堡茶”条目有明确记述,还提到:为区别于大叶茶,曾被周边群众俗称作“细叶茶”或“茶儿”(广东方言,粤语音“茶咿”)。由于是群体品种,经过长期的自然选择,原种六堡茶具有较强的抗逆性和适应性。原种六堡茶树生长较为缓慢,喜土层深厚、排水良好、含有机质的酸性土壤(pH值4.5~6.5);喜雨水充足和具有散射光的环境;可忍耐-10℃的低温,10℃以上开始生长,15℃~25℃时适宜生长。可见,在六堡茶乡的整个区域内,得天独厚的原种六堡茶树是长期自然选择的结果。(全文共分上、中、下三部分,待续)

-

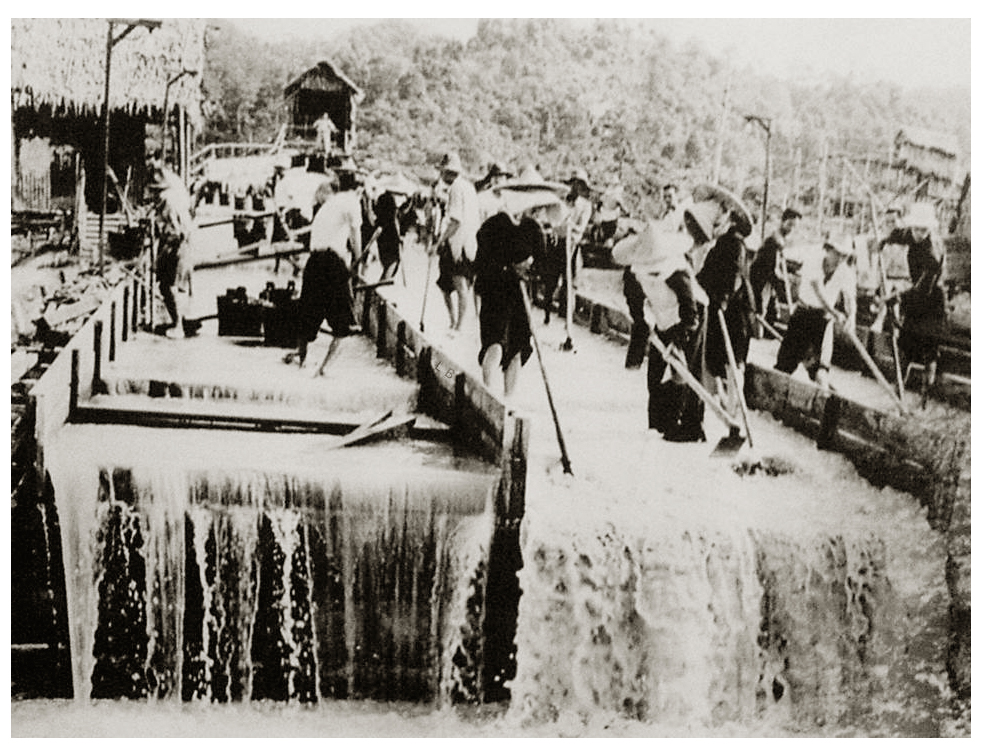

《六堡茶赋》 彭庆中原创 【三口居士彭庆中原创 版权所有 转载请注明出处】莽莽山川,泱泱華夏,蒼天澤被,毓養豐嘉。南國沃壤,蕉稠果碩,稻米流脂,江河滿魚蝦;蒼梧之野,荔紅橘黃,桂花飄香,茶酒話桑麻。悠悠古郡,雲起蒼梧廣信,蒼蒼百越,舜行嶺南雲涯。大唐《茶經》開篇即云:茶乃南方之嘉木;西漢帝陵考古實證:茗為宮廷之豪奢。《桐君》記「交廣重茶」,乃廣府民眾 「客來先設」;《吳書》錄「茶荈當酒」,謂茶酒飲宴王侯之家。唐宋千年,茶道肇興,風行百姓千家;明清兩朝,船運外銷,更獲讚譽有加。一盞一瓢,潤喉解渴之漿,一葉一芽,滋養身心之茶;奇峰生野韻,雲嶺出靈芽;琥珀光同曜,瓊津燦若霞;醇厚清雅,真味無邪,餘甘盡日,丰韻尤嘉。盈盈茶氣,緣自鍾靈毓秀;蔥蔥茶鄉,孕出天寶物華。南越暑濕,茶自民間興之;坊間田頭,茶飲老少咸宜。廣府日常之三餐,嶺南家居之四時;一日湯不能缺,四季茶不可離;八方客來必設,百姓嫁娶定禮。六堡茶者,產於蒼梧鄉野,銷於粵港群黎,物美價廉,廣為人知;出多賢之鄉,匯文脈之氣,秉嶺南之風,承漢唐之流,循廣府之俗,成民生之資。春濕秋燥,寒熱外感內傷;案牘勞形,酬唱走斝飛觴;三餐運化,邪濕每侵腹腸;燈紅酒綠,奔忙都市城鄉。噫,聲色厚味是百毒,寒暑外邪為七傷,人居繁囂,焉保安康?上古神農,日遇七十二毒,得茶而解;當今保健,抗氧化降血脂,以茶為防;六堡茶性,平和導養,為其優勢所長;免疫調節,抗菌消炎,御病之為屏障;調控平衡,維繫身心健康;健脾和胃,後天固本扶陽;排毒祛濕,自在無上清涼。澄嵐薄霧,雲蒸霞蔚,清奇之十九山峰;修竹茂林,蘭汀清溪,秀美之六堡茶鄉。古法采揉,融入山川灝氣;原度工藝,涵養日月靈光。黑石烏泥育千年靈荈,聚得氣韻彌彰;礫土紅壤孕百般滋味,成就檳榔奇香。炊蒸壓簍、技法傳承,乃有後期發酵之始創;篩分揀選、品質堅守,賴得淳樸茶農茶商;行銷海外,美譽萬里傳揚;茶船古道,桂粵港澳南洋。經梨埠過木雙,至封開都城之山鄉;沿賀江入西江,歷高要三水之濟航;換船移倉,轉口港澳洋莊;星馬遠航,指點大海雲檣。壯哉,天接滄浪,山高水長,三千里茶船古道,數百載僑銷越洋。海外華人,賴故土風物得護佑安康;四海茶友,尚自然之茶作自然之養,康泰祺祥。琴棋書畫詩酒茶,茶之風雅;柴米油鹽醬醋茶,茶之日常。清和怡真,春風化雨,歲月知味,六堡名揚。詩曰:霧漫青巒碧澗流,採茶歌裡說春秋。古風古法承千載,原種原山譽九州。歲月人文成味韻,江川氣象化甘柔。茶船古道雲帆起,萬里澄波任壯游。===========================================《六堡茶赋》 简体字版本 三口居士彭庆中原创 版权所有 转载请注明出处莽莽山川,泱泱华夏,苍天泽被,毓养丰嘉。南国沃壤,蕉稠果硕,稻米流脂,江河满鱼虾;苍梧之野,荔红橘黄,桂花飘香,茶酒话桑麻。悠悠古郡,云起苍梧广信,苍苍百越,舜行岭南云涯。大唐《茶经》开篇即云:茶乃南方之嘉木;西汉帝陵考古实证:茗为宫廷之豪奢。《桐君》记“交广重茶”,乃广府民众 “客来先设”;《吴书》录“茶荈当酒”,谓茶酒饮宴王侯之家。唐宋千年,茶道肇兴,风行百姓千家;明清两朝,船运外销,更获赞誉有加。一盏一瓢,润喉解渴之浆,一叶一芽,滋养身心之茶;奇峰生野韵,云岭出灵芽;琥珀光同曜,琼津灿若霞;醇厚清雅,真味无邪,余甘尽日,丰韵尤嘉。盈盈茶气,缘自钟灵毓秀;葱葱茶乡,孕出天宝物华。南越暑湿,茶自民间兴之;坊间田头,茶饮老少咸宜。广府日常之三餐,岭南家居之四时;一日汤不能缺,四季茶不可离;八方客来必设,百姓嫁娶定礼。六堡茶者,产于苍梧乡野,销于粤港群黎,物美价廉,广为人知;出多贤之乡,汇文脉之气,秉岭南之风,承汉唐之流,循广府之俗,成民生之资。春湿秋燥,寒热外感内伤;案牍劳形,酬唱走斝飞觞;三餐运化,邪湿每侵腹肠;灯红酒绿,奔忙都市城乡。噫,声色厚味是百毒,寒暑外邪为七伤,人居繁嚣,焉保安康?上古神农,日遇七十二毒,得茶而解;当今保健,抗氧化降血脂,以茶为防;六堡茶性,平和导养,为其优势所长;免疫调节,抗菌消炎,御病之为屏障;调控平衡,维系身心健康;健脾和胃,后天固本扶阳;排毒祛湿,自在无上清凉。澄岚薄雾,云蒸霞蔚,清奇之十九山峰;修竹茂林,兰汀清溪,秀美之六堡茶乡。古法采揉,融入山川灏气;原度工艺,涵养日月灵光。黑石乌泥育千年灵荈,聚得气韵弥彰;砾土红壤孕百般滋味,成就槟榔奇香。炊蒸压篓、技法传承,乃有后期发酵之始创;筛分拣选、品质坚守,赖得淳朴茶农茶商;行销海外,美誉万里传扬;茶船古道,桂粤港澳南洋。经梨埠过木双,至封开都城之山乡;沿贺江入西江,历高要三水之济航;换船移仓,转口港澳洋庄;星马远航,指点大海云樯。壮哉,天接沧浪,山高水长,三千里茶船古道,数百载侨销越洋。海外华人,赖故土风物得护佑安康;四海茶友,尚自然之茶作自然之养,康泰祺祥。琴棋书画诗酒茶,茶之风雅;柴米油盐酱醋茶,茶之日常。清和怡真,春风化雨,岁月知味,六堡名扬。诗曰:雾漫青峦碧涧流,采茶歌里说春秋。古风古法承千载,原种原山誉九州。岁月人文成味韵,江川气象化甘柔。茶船古道云帆起,万里澄波任壮游。

-

易中天教授您错了!(三) 易中天教授您错了!中国是茶的发源地(三) ———从易中天教授说茶是外国传入说起 (2008年的一篇旧文) ■ [三口居士]彭庆中/文 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 日本茶道受我国古代茶文化影响最深。 现存世界上最古老的2700年古茶树生长在镇沅县(红点处)。云南至今仍生长着面积较大、分布较广、种类较多的原生野茶树自然群落。 世界各国“茶”字的发音 我国很多地方对“茶”字的发音不尽相同,福州发音为:ta,厦门、汕头发音为:te,长江流域及华北各地发音为:chai、zhou、cha等。 资料显示:世界各国对茶的称谓,大多是由中国茶叶输出地区人民的语音直译过去的。如日语的“チセ”和印度语对茶的读音都与“茶”的原音很接近。俄语的“чай”与我国北方茶叶的发音相近似。英文的“tea”、法文的“the”、德文的“thee”、拉丁文的“thea”都是照我国广东、福建沿海地区的发音转译的。此外,如奥利亚语、印地语、乌尔都语等的茶字发音,也都是我国汉语茶字的音译。 通过对各国茶字发音的归纳,可以发现,茶叶从中国海路传播去的西欧等国家,茶的语音大多近似中国福建等沿海地区的“te”音和“ti”音。如英国的“tea”、法国的“the”、荷兰的“thee”、意大利的“te”、德国的“tee”、南印度的“tey”、斯里兰卡的“they”等。 茶叶由中国陆路向北、向西传播去的国家,茶字的语音近似中国华北的“cha”音,如俄罗斯的“чай”、土耳其的“chay”、蒙古的“chai”、伊朗的“chay”、波兰的“chai”、阿尔巴尼亚的“chi”、朝鲜的“sa”、希腊的“tsai”、阿拉伯的“chay”等。 这些有趣的现象都间接证明了中国是茶的原产地,茶是古代中国通过贸易传到世界各地的。 2700年古老茶树王的故事 1985年4月下旬,云南省镇沅县九甲区和平乡大石房村农民李自荣父子二人。上山采摘野茶时,发现一大片原始野茶林和现在所称的第2号古茶树。后报经县农牧局、农技站后,经局长李德智、站长邱继才、技术员杨钊等人于同年6月3日至9日实地考察,当时认定属于野生大茶树群落,面积约l万余亩,树龄最老的一株约2700年,便迅速加以保护并上报,等待专家组考察认定。 根据分析,茶树为该片植被的优势建群树种。专家组认定千家寨原始野生茶树森林,是迄今为止所发现的世界上最大规模的原生野茶自然群落,可以称它为超大面积原始野生茶树自然群落。 综合千家寨1号和2号茶树的树型、叶片及繁殖器官的形态特征,它们的植物学性状相同,属较原始的野生型茶树。根据勐海南糯山大茶树已知的确切树龄(800年)和已有的生理生态研究资料,结合千家寨古茶树的地理纬度、海拔高度与光温水温等资源条件,进行类推测算,1号上坝古茶树的树龄为2700年。2号小吊水头古茶树的树龄为2500年,是到目前为止所发现的世界上最古老的野生大茶树。 这些茶树,按年龄来推测,已经是中国商周时期,距今近三千年了,因而,说茶树是汉朝时从外国引入这种说法很难成立。植物学研究成果已经证实 资料显示,近几十年来,茶学和植物学研究相结合,从树种及地质变迁气候变化等不同角度出发,对茶树原产地作了更加细致深入的分析和论证,进一步证明我国西南地区是茶树原产地。主要论据有三个方面: 1.从茶树自然分布集中 目前所发现的山茶科植物共有23属,380余种,而我国就有15属,260余种,且大部分分布在云南、贵州和四川一带。已发现的山茶属有100多种,云贵高原就有60多种,其中以茶树种占最重要的地位。 从植物学的角度,许多属的起源中心在某一个地区集中,即表明该地区是这一植物区系的发源中心。山茶科、山茶属植物在我国西南地区的高度集中,说明了我国西南地区就是山茶属植物的发源中心,当属茶的发源地。 2.茶树物种变异最多 西南地区群山起伏,河谷纵横交错,地形变化多端,以致形成许许多多的小地貌区和小气候区,在低纬度和海拔高低相差悬殊的情况下,导致气候差异大,使原来生长在这里的茶树,慢慢分置在热带、亚热带和温带不同的气候中,从而导致茶树种内变异,发展成了热带型和亚热带型的大叶种和中叶种茶树,以及温带的中叶种及小叶种茶树。 植物学家认为,某种物种变异最多的地方,就是该物种起源的中心地。我国西南三省,是我国茶树变异最多、资源最丰富的地方,当是茶树起源的中心地。 3.原始型茶树比较集中 茶树在其系统发育的历史长河中,总是趋于不断进化之中。因此,凡是原始型茶树比较集中的地区,当属茶树的原产地。 我国西南三省及其毗邻地区的野生大茶树,具有原始茶树的形态特征和生化特性,也证明了我国的西南地区是茶树原产地的中心地带。为何易中天教授会错了呢? 为什么易中天教授会出现这样一个差错呢,原来,关于茶树起源,曾经有过这么一个小小的插曲。 茶树原产于中国,自古以来,一向为世界所公认。只是在1824年,驻印度的英国少校勃鲁士(R·Bruce)在印度阿萨姆省沙地耶(Sadiya)地方发现有野生茶树后,于是,国外有人以此为证,开始对中国是茶树原产地提出了异议。从此以后,在国际学术界开展了一场茶树原产地之争。 1935年,印度茶业委员会组织了一个科学调查团,对印度沙地耶发现的野生茶树进行了调查研究。结果,植物学家瓦里茨(Wallich)博士和格里费(Griffich)博士都断定,勃鲁士发现的野生茶树,与从中国传入印度的茶树同属中国变种,至于茶树的某些差异,那是野生已久的缘故。 之前,在学术界,形成“中国不是茶树原产地”观点的唯一依据,就是中国有没有野生大茶树。随着中国上世纪大量发现大面积、大规模的原生野茶树自然群落,国际学术界这些异议的声音慢慢地消失了。 后来经多方考证,论证印度古代是无茶的,这又更清楚地显示出中国是茶树起源的中心、中国是茶树发源地的这一结论。(完)

-

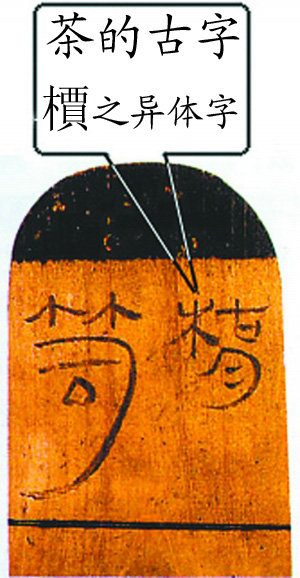

易中天教授您错了!(二) 易中天教授您错了!中国是茶的发源地(二)———从易中天教授说茶是外国传入说起 (2008年的一篇旧文) ■ [三口居士]彭庆中/文 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi王褒的辞赋在汉代非常著名。马王堆出土的“茶笥”木牌文。“槚”的异体字,“槚”是汉代茶字的一种写法。王褒信手写就的《僮约》成了研究我国茶史的重要资料。 最为著名的是西汉王褒《僮约》中明确写有:“烹荼尽具”,“武阳买荼”等语句,经考该“荼”即现在的“茶”。 关于这个《僮约》还有一个有趣的故事呢。 西汉宣帝神爵三年(公元前59年),那年正月,书生王褒据说是赴成都应试,暂居成都安志里一个叫杨惠的寡妇家里。 杨氏家中有个名叫“便了”的奴仆,王褒经常指派他去买酒。便了因王褒是外人,替他跑腿很不情愿,又怀疑他可能与杨氏有什么暧昧关系,有一天,他跑到主人的墓前倾诉不满,说:“大夫您当初买便了时,只要我看守家里,并没要我为其他男人去买酒。” 后来,这件事传到王褒那里,王褒颇为气恼,便对杨氏说这个便了如何如何不听话,杨氏不如把他卖了。 杨氏说这个便了脾气不好,可能没人要,王褒便说,卖给我吧。于是,在正月十五元宵节这天,以一万五千钱从杨氏手中买下便了为奴。 要便了做王褒的仆人,极不情愿,但也无可奈何,于是,他在写契约时向王褒提出:“既然你把我买了,您也应该像当初杨家买我时那样,将以后凡是要我做的工明明白白写在契约中,没有的话,我可以不干。” 这怎么难得倒王褒,王褒此人本来就以辞赋见长,才华横溢,为了教训便了,使他服服帖帖,便信笔写下了一篇长约六百字题为《僮约》的契约,列出了名目繁多的劳役项目和干活时间的安排,使便了从早到晚不得空闲。 契约上写着繁重的工作,便了一看便怕了。他痛哭流涕向王褒求情说,如果按照这样干活,恐怕马上就会累死进黄土,早知如此,情愿给您天天去买酒。 西汉已形成茶产区和专门市场 《僮约》通篇文辞幽默,诙谐揶揄,不过是作者的消遣之作。但王褒就在这不经意中,为中国茶史留下了非常重要的一笔。 《僮约》中有两处提到茶,即“脍鱼炰鳖,烹茶尽具”和“武阳买茶,杨氏担荷”。“烹荼尽具”意为煎好茶并备好洁净的茶具,“武阳买荼”就是说要赶到邻县的武阳(今成都以南彭山县双江镇)去买回茶叶。特别是“武阳买荼”这句,其不仅表明在西汉时巴蜀已经形成茶业产区,而且也反映当时形成了诸如武阳一类专门销售茶叶的市场。 而在《华阳国志·蜀志》有“南安、武阳皆出名茶”的记载。从茶史研究而言,茶叶能够成为商品上市买卖,说明当时饮茶至少已开始在中产阶层流行,可见西汉时饮茶已相当盛行。 考古:马王堆发现有茶随葬 非但在典籍中文字记载可以看出茶在西汉乃至春秋战国已经开始流行,在考古的发掘也支持这个说法。 从现代考古发现中可以知道,在中国,把茶作为随葬物则已有两千多年的历史。上世纪70年代,湖南长沙马王堆西汉墓出土的随葬物中,出现有整箱茶叶做随葬品,并用竹简标明箱内是茶叶。考古工作者从湖南长沙马王堆西汉墓出土的随葬物清册中查实,在1号墓(墓葬时间为前160年)和3号墓(前165年)中,有“槚(异体)一笥”和“槚(异体)笥”的竹简文和木牌文。而古文“槚”是茶的另一种名称。所谓“槚一笥”和“槚笥”,就是“茶一箱”和“茶箱”。(待续)