搜索到

195

篇与

的结果

-

-

略谈六堡茶最佳品饮年份 (2011-10-01 07:55:11) 略谈六堡茶最佳品饮年份 彭庆中[三口居士]/文 2008年的一篇旧文三十多道后的茶汤,香气怡然,汤色呈现出茶人们极为推崇的“金汤色” [彭庆中/摄] 前两天,与朋友一起喝茶,有朋友拿来一些去年的六堡新茶,大家喝着有一股“沤堆”的味,不喜欢,于是三五茶友便探讨起六堡茶最佳的品饮年份。新茶需放一放 从工艺看,必须有将“揉好的茶坯放入箩内或堆放在竹笪上进行沤堆发酵”这个“沤堆”环节,六堡茶的品质要陈,还必须有“凉置陈化”这个制作过程中的重要环节,就如普洱熟茶一样,新出的茶品,不可避免地存在有“沤堆”味。 一直以来茶友们都基本有这个共识,新出厂的六堡茶需放一放再喝,但这个放的时间值得探究一番。放多久?笔者曾做过试验,如果真要十天半月内尽量去除“堆味”来试茶,甚至不妨将其摊晾于通风处,“堆味”会明显减少一些。 至于正常存放于原包装的六堡茶,有茶友试过,有四五年的六堡茶尚有微涩,但“堆味”已经非常轻,甚至可以忽略不计了。笔者觉得,存放有两三年的六堡茶,“堆味”已经可以接受,入口已经开始变醇滑,“可以”喝了。但要达到较好的转化,估计要等上五六年吧。不过这个也关系到具体茶品生产工艺的发酵程度。工艺中发酵轻重的影响 随着现在生产六堡茶厂家的增多,各种六堡茶“风格”显著地丰富起来,口感也多种多样了。很多茶友也赞同,梧州茶厂、进出口公司、茂圣等公司各自的六堡茶风格颇为显著,几乎都可以用口“辨别”出。一位茶友说,辨别各自风格,其中主要辨别的是发酵和陈放工艺后的口感特点。 这三几年,有些厂家在发酵工艺探索,做出了一些偏轻发酵的六堡茶,入口尚涩,甚至于茶底尚可见绿,这些茶品的最佳品饮期会有别于传统工艺发酵充分的六堡茶。茶友小陈说,这种六堡茶,“可入口”估计要四五年左右吧,要好喝可能要等上十年八年,这跟生普有点相似,可以借鉴,不过这种工艺是否更适合久存尚需时间检验。饼茶散茶有所区别 除了发酵工艺,紧压茶和散茶的最佳品饮时间也是不同的。很多常喝普洱的茶友都有这种体会,即使是普洱饼茶石模压和铁模压茶后期转化都存在着差异。而六堡茶近年出现一些直接用小箩压后出厂的茶品,这类紧压箩与普洱的石模饼茶有点类似,不算很紧,但又比散茶转化得慢。 有茶友说到,紧压小箩适宜品饮时间会延后一两年,但可能茶味会足些。他手头的梧州茶厂的0512六堡茶,茶质不错。但现在喝起来还是有点涩,较之去年初已经有很大转变,是需要多放些时间陈化的。六堡饼茶会较这种紧压箩茶转化得更慢,但如果不是很轻发酵工艺的六堡茶饼茶砖,过三两年等沤堆味散去,口感“圆熟”了,也进入适合品饮阶段了的。茶质、工艺非常重要 人们常说六堡茶可以长时间存放,并且存放后味道相比新茶时少了苦涩多了甜润,多了韵味陈香,所以简称“越陈越香”。但是否所有的茶,经过长时间陈放之后,就成为好茶呢?这个答案是很显然的:不是。 六堡茶存放的时间只是其品质的一个标志,并不能说所有的六堡茶陈放了就会变好,也并不是说六堡茶存放时间越久越好!更并非“一百年比五十年好,八十年比三十年好。”一个六堡茶的茶质与工艺决定了这个六堡茶有没有存放的价值,这两点可以说是六堡茶最为关键的。 茶友孙先生说,现在很多商家一味地强调年份,不提茶的品质,是迎合一部分消费者这种追逐“老茶”的心理,但茶友们应该认识到,如果这些“老茶”的年份也是虚构的话,这些所谓茶质低劣的“六堡陈茶”就什么都不是了。所以关键的,还是茶友们必须清楚,年份在六堡茶中该占的分量。 进入“适合品饮”阶段后,随着时间推移,六堡茶也在不断的陈化中,但到底可以存放多久?八十年?一百年?许多茶友们都认为不可能,也没这个必要。 茶友梁先生认为,毕竟,六堡茶不比普洱茶采用云南大叶种茶树原料,其内含物质没有普洱丰富,不过这也正体现了六堡茶的清爽口感风格。而且六堡茶是黑茶的后发酵工艺,陈放年份肯定不会是一百年也“越陈越香”,但数十年自然环境下的陈化,口感慢慢醇和陈香而趋于无味,也是一种六堡茶值得期待的风格。 笔者认为,对于“老茶”,在现在的社会来说,可以说是少之又少的,茶质好的厂家六堡茶有八年十年的陈放,已经非常优秀了,很值得品饮了,现在一些梧州茶厂的茶可以作为参照。如果放上三五十年其后续转化,陈香渐渐归于平淡这个过程,应该还是不错的。不过,手头中没有也没有品尝过确证是三五十年的陈茶,所以不敢贸然下结论。 有一位茶友说,谁也没有喝过五六十年的六堡老茶,市场上那些所谓数十年的陈年六堡谁知道到底真正是多少年呢?不过农家六堡茶从其工艺来看,是更能存放久一些的。不过,到底六堡茶适合存放到什么年份,就只有让一切用时间去证明了。

略谈六堡茶最佳品饮年份 (2011-10-01 07:55:11) 略谈六堡茶最佳品饮年份 彭庆中[三口居士]/文 2008年的一篇旧文三十多道后的茶汤,香气怡然,汤色呈现出茶人们极为推崇的“金汤色” [彭庆中/摄] 前两天,与朋友一起喝茶,有朋友拿来一些去年的六堡新茶,大家喝着有一股“沤堆”的味,不喜欢,于是三五茶友便探讨起六堡茶最佳的品饮年份。新茶需放一放 从工艺看,必须有将“揉好的茶坯放入箩内或堆放在竹笪上进行沤堆发酵”这个“沤堆”环节,六堡茶的品质要陈,还必须有“凉置陈化”这个制作过程中的重要环节,就如普洱熟茶一样,新出的茶品,不可避免地存在有“沤堆”味。 一直以来茶友们都基本有这个共识,新出厂的六堡茶需放一放再喝,但这个放的时间值得探究一番。放多久?笔者曾做过试验,如果真要十天半月内尽量去除“堆味”来试茶,甚至不妨将其摊晾于通风处,“堆味”会明显减少一些。 至于正常存放于原包装的六堡茶,有茶友试过,有四五年的六堡茶尚有微涩,但“堆味”已经非常轻,甚至可以忽略不计了。笔者觉得,存放有两三年的六堡茶,“堆味”已经可以接受,入口已经开始变醇滑,“可以”喝了。但要达到较好的转化,估计要等上五六年吧。不过这个也关系到具体茶品生产工艺的发酵程度。工艺中发酵轻重的影响 随着现在生产六堡茶厂家的增多,各种六堡茶“风格”显著地丰富起来,口感也多种多样了。很多茶友也赞同,梧州茶厂、进出口公司、茂圣等公司各自的六堡茶风格颇为显著,几乎都可以用口“辨别”出。一位茶友说,辨别各自风格,其中主要辨别的是发酵和陈放工艺后的口感特点。 这三几年,有些厂家在发酵工艺探索,做出了一些偏轻发酵的六堡茶,入口尚涩,甚至于茶底尚可见绿,这些茶品的最佳品饮期会有别于传统工艺发酵充分的六堡茶。茶友小陈说,这种六堡茶,“可入口”估计要四五年左右吧,要好喝可能要等上十年八年,这跟生普有点相似,可以借鉴,不过这种工艺是否更适合久存尚需时间检验。饼茶散茶有所区别 除了发酵工艺,紧压茶和散茶的最佳品饮时间也是不同的。很多常喝普洱的茶友都有这种体会,即使是普洱饼茶石模压和铁模压茶后期转化都存在着差异。而六堡茶近年出现一些直接用小箩压后出厂的茶品,这类紧压箩与普洱的石模饼茶有点类似,不算很紧,但又比散茶转化得慢。 有茶友说到,紧压小箩适宜品饮时间会延后一两年,但可能茶味会足些。他手头的梧州茶厂的0512六堡茶,茶质不错。但现在喝起来还是有点涩,较之去年初已经有很大转变,是需要多放些时间陈化的。六堡饼茶会较这种紧压箩茶转化得更慢,但如果不是很轻发酵工艺的六堡茶饼茶砖,过三两年等沤堆味散去,口感“圆熟”了,也进入适合品饮阶段了的。茶质、工艺非常重要 人们常说六堡茶可以长时间存放,并且存放后味道相比新茶时少了苦涩多了甜润,多了韵味陈香,所以简称“越陈越香”。但是否所有的茶,经过长时间陈放之后,就成为好茶呢?这个答案是很显然的:不是。 六堡茶存放的时间只是其品质的一个标志,并不能说所有的六堡茶陈放了就会变好,也并不是说六堡茶存放时间越久越好!更并非“一百年比五十年好,八十年比三十年好。”一个六堡茶的茶质与工艺决定了这个六堡茶有没有存放的价值,这两点可以说是六堡茶最为关键的。 茶友孙先生说,现在很多商家一味地强调年份,不提茶的品质,是迎合一部分消费者这种追逐“老茶”的心理,但茶友们应该认识到,如果这些“老茶”的年份也是虚构的话,这些所谓茶质低劣的“六堡陈茶”就什么都不是了。所以关键的,还是茶友们必须清楚,年份在六堡茶中该占的分量。 进入“适合品饮”阶段后,随着时间推移,六堡茶也在不断的陈化中,但到底可以存放多久?八十年?一百年?许多茶友们都认为不可能,也没这个必要。 茶友梁先生认为,毕竟,六堡茶不比普洱茶采用云南大叶种茶树原料,其内含物质没有普洱丰富,不过这也正体现了六堡茶的清爽口感风格。而且六堡茶是黑茶的后发酵工艺,陈放年份肯定不会是一百年也“越陈越香”,但数十年自然环境下的陈化,口感慢慢醇和陈香而趋于无味,也是一种六堡茶值得期待的风格。 笔者认为,对于“老茶”,在现在的社会来说,可以说是少之又少的,茶质好的厂家六堡茶有八年十年的陈放,已经非常优秀了,很值得品饮了,现在一些梧州茶厂的茶可以作为参照。如果放上三五十年其后续转化,陈香渐渐归于平淡这个过程,应该还是不错的。不过,手头中没有也没有品尝过确证是三五十年的陈茶,所以不敢贸然下结论。 有一位茶友说,谁也没有喝过五六十年的六堡老茶,市场上那些所谓数十年的陈年六堡谁知道到底真正是多少年呢?不过农家六堡茶从其工艺来看,是更能存放久一些的。不过,到底六堡茶适合存放到什么年份,就只有让一切用时间去证明了。 -

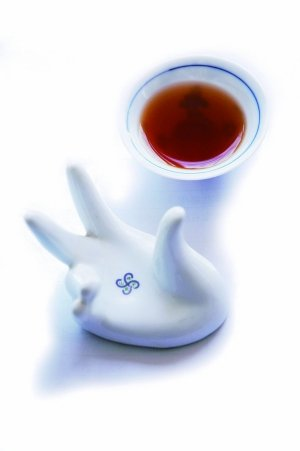

感悟一段茶缘 (2011-10-01 08:27:42) 【三口居士】彭庆中 文/摄 (2008年一篇旧文) 前些天到六堡镇了解关于六堡茶的“茶船古道”的情况,采访了近90岁高龄的老茶人李旭秋,老人兴致很高,回忆起当年六堡茶鼎盛时期的很多轶闻,说到高兴之处,老人时不时发出爽朗的笑声。 采访进入尾声,李旭秋老人让笔者稍等,进了里屋,许久之后,老人拿出一小包茶叶说是要送给笔者,老人说,这点茶算什么送礼,是老人看笔者对六堡茶很了解,特地将他自己亲手“秘制”工艺做的老茶婆给笔者品尝一下,坚持让笔者收下。老茶婆也喝过不少,一二两老茶婆的价值也不贵,于是笔者便收下了。“秘制”工艺 接着,老人便说起他这个“秘制”的老茶婆。老人说,他今年已经八十七岁了,很少做茶了,这点茶是他自己亲手做的,不多了,所以仅送这么一点。接着,老人很自豪地说,很多人说什么“不苦不涩不是茶”,但他这老茶婆做出来就能够“清甜爽口”,回去品过便会知道,绝对跟别的老茶婆不同的。 老人说起这个“秘制”工艺,还做了个比喻:天地间万物,总是相生相剋的,就如芋荚(芋的叶茎),吃了脖子会痒,为什么用腌坛制作过之后会不痒了呢?可见关键还是制作工艺的。现在很多名茶如铁观音、龙井什么的,之所以这么好喝,也是在于其独特的制作工艺。老人还说,六堡茶要发展,也要在制作工艺上,发掘整理传统工艺,改进现代的加工技术,做出品质优秀的好六堡茶。 据李旭秋老人说,他平日在暖水瓶里泡饮,一天下来,下午的时候,茶汤颜色已经是很红很醇厚了,甜爽不涩,非常好喝。记得一次,附近有个村民还问过他,是不是在茶里放了糖啊,茶哪里有这么甜的?说到这事的时候,李旭秋老人爽朗地大笑起来。匆匆一试 回到梧州,笔者便按老人所说,取了一小把茶叶放入暖水瓶中泡着,便忙自己的事去了。 过了半天,差不多都忘记这回事。后来才猛然想起,用杯子盛了一大杯,喝了起来。 这下子才惊奇地发现,这茶汤水橙红明亮,很是惹人喜爱,喝着茶汤,很甜而软的感觉,而且,口感厚实,滋味浓醇,跟之前笔者喝过的老茶婆是有很大区别的,最明显的是没有其他老茶婆那股“油味”。口感很舒服。 虽是匆匆一试,却也是印象深刻。心想,一定要找个空闲之时,静心细细品尝这个老茶婆。细细品尝 之后,工作挺忙,一直没能静心细品老人的老茶婆。笔者一直认为,要真正品茶,是必须闲暇之时,平和静心才能够用心品茶。 这天晚上,出差近十天回到梧州,身体上辛苦疲累,毕竟工作顺利完成,心情却也舒畅。于是,静下心来细细品尝老人的秘制工艺老茶婆。 为了了解这个老茶婆的特点,取出一套德化玉瓷的盖碗茶具品尝。德化玉瓷洁白晶莹,温润如玉,比较利于看茶汤颜色。 置茶量不多,大约有5~6克左右吧,毕竟知道这个老茶婆与其他老茶婆不同,还是很容易“出味”的,一般的老茶婆,用盖碗泡几乎是“君子之交”(淡如水)的。冲泡第一道,汤色明黄透亮。 看干茶,一些叶子很油润有光泽,一些则没有光泽,不知原因。听老人说那些茶叶都是山上的野茶树采摘的,无化肥农药,很是“绿色环保”。据另一位六堡镇的茶农介绍,茶园里的老叶一般也不会大量采摘来做老茶婆,毕竟,大量采摘了老茶婆之后,会影响来年茶树的萌芽,所以,老茶婆多是采自山上野茶树的叶子。 洗茶润茶,匆匆一道,看见茶汤已经有隐隐的茶色。香不浓,是一股隐隐约约的清香。却没有平时那种老茶婆有股特殊的“油味”。因为是用盖碗泡,水温降低较快,每泡都是闷泡一两分钟便出汤了。 第一道,茶汤色清,黄中带绿,跟前些年的中发酵铁观音汤色较近似(近年铁观音发酵更轻,更绿而淡,就有点不同)。入口清润,微甜爽口,涩度很低,可以说不太感觉得出来。老茶婆的特有香气还是隐约有的。 之后的五六道,汤色都差不多,也没有明显的水味,只觉得甜润,口感偏软,确实是跟平常的老茶婆不同。 为了不浪费老人的好茶,我将泡过的茶叶塞到暖水瓶中泡。一个多小时后,倒出的汤色已经变成为通透澄亮的明黄色了,闻着一缕很舒服的香气,喝在口里,跟用盖碗泡却又有点不同,没有那么清润,却更有一点厚实的口感。 过了三四个钟头,倒出的茶汤已经是黄中带红了,喝着又是另一种感觉。没有了青味,醇滑,香气内蕴,喝着很舒服,心中有一种明净畅快的感觉。 喝着这很朴实无华的茶,就像坐在农家院子,走在田头,晒着和暖的阳光,听老人说起那些尘封的往事一样。 闷泡一小时后的汤色。

感悟一段茶缘 (2011-10-01 08:27:42) 【三口居士】彭庆中 文/摄 (2008年一篇旧文) 前些天到六堡镇了解关于六堡茶的“茶船古道”的情况,采访了近90岁高龄的老茶人李旭秋,老人兴致很高,回忆起当年六堡茶鼎盛时期的很多轶闻,说到高兴之处,老人时不时发出爽朗的笑声。 采访进入尾声,李旭秋老人让笔者稍等,进了里屋,许久之后,老人拿出一小包茶叶说是要送给笔者,老人说,这点茶算什么送礼,是老人看笔者对六堡茶很了解,特地将他自己亲手“秘制”工艺做的老茶婆给笔者品尝一下,坚持让笔者收下。老茶婆也喝过不少,一二两老茶婆的价值也不贵,于是笔者便收下了。“秘制”工艺 接着,老人便说起他这个“秘制”的老茶婆。老人说,他今年已经八十七岁了,很少做茶了,这点茶是他自己亲手做的,不多了,所以仅送这么一点。接着,老人很自豪地说,很多人说什么“不苦不涩不是茶”,但他这老茶婆做出来就能够“清甜爽口”,回去品过便会知道,绝对跟别的老茶婆不同的。 老人说起这个“秘制”工艺,还做了个比喻:天地间万物,总是相生相剋的,就如芋荚(芋的叶茎),吃了脖子会痒,为什么用腌坛制作过之后会不痒了呢?可见关键还是制作工艺的。现在很多名茶如铁观音、龙井什么的,之所以这么好喝,也是在于其独特的制作工艺。老人还说,六堡茶要发展,也要在制作工艺上,发掘整理传统工艺,改进现代的加工技术,做出品质优秀的好六堡茶。 据李旭秋老人说,他平日在暖水瓶里泡饮,一天下来,下午的时候,茶汤颜色已经是很红很醇厚了,甜爽不涩,非常好喝。记得一次,附近有个村民还问过他,是不是在茶里放了糖啊,茶哪里有这么甜的?说到这事的时候,李旭秋老人爽朗地大笑起来。匆匆一试 回到梧州,笔者便按老人所说,取了一小把茶叶放入暖水瓶中泡着,便忙自己的事去了。 过了半天,差不多都忘记这回事。后来才猛然想起,用杯子盛了一大杯,喝了起来。 这下子才惊奇地发现,这茶汤水橙红明亮,很是惹人喜爱,喝着茶汤,很甜而软的感觉,而且,口感厚实,滋味浓醇,跟之前笔者喝过的老茶婆是有很大区别的,最明显的是没有其他老茶婆那股“油味”。口感很舒服。 虽是匆匆一试,却也是印象深刻。心想,一定要找个空闲之时,静心细细品尝这个老茶婆。细细品尝 之后,工作挺忙,一直没能静心细品老人的老茶婆。笔者一直认为,要真正品茶,是必须闲暇之时,平和静心才能够用心品茶。 这天晚上,出差近十天回到梧州,身体上辛苦疲累,毕竟工作顺利完成,心情却也舒畅。于是,静下心来细细品尝老人的秘制工艺老茶婆。 为了了解这个老茶婆的特点,取出一套德化玉瓷的盖碗茶具品尝。德化玉瓷洁白晶莹,温润如玉,比较利于看茶汤颜色。 置茶量不多,大约有5~6克左右吧,毕竟知道这个老茶婆与其他老茶婆不同,还是很容易“出味”的,一般的老茶婆,用盖碗泡几乎是“君子之交”(淡如水)的。冲泡第一道,汤色明黄透亮。 看干茶,一些叶子很油润有光泽,一些则没有光泽,不知原因。听老人说那些茶叶都是山上的野茶树采摘的,无化肥农药,很是“绿色环保”。据另一位六堡镇的茶农介绍,茶园里的老叶一般也不会大量采摘来做老茶婆,毕竟,大量采摘了老茶婆之后,会影响来年茶树的萌芽,所以,老茶婆多是采自山上野茶树的叶子。 洗茶润茶,匆匆一道,看见茶汤已经有隐隐的茶色。香不浓,是一股隐隐约约的清香。却没有平时那种老茶婆有股特殊的“油味”。因为是用盖碗泡,水温降低较快,每泡都是闷泡一两分钟便出汤了。 第一道,茶汤色清,黄中带绿,跟前些年的中发酵铁观音汤色较近似(近年铁观音发酵更轻,更绿而淡,就有点不同)。入口清润,微甜爽口,涩度很低,可以说不太感觉得出来。老茶婆的特有香气还是隐约有的。 之后的五六道,汤色都差不多,也没有明显的水味,只觉得甜润,口感偏软,确实是跟平常的老茶婆不同。 为了不浪费老人的好茶,我将泡过的茶叶塞到暖水瓶中泡。一个多小时后,倒出的汤色已经变成为通透澄亮的明黄色了,闻着一缕很舒服的香气,喝在口里,跟用盖碗泡却又有点不同,没有那么清润,却更有一点厚实的口感。 过了三四个钟头,倒出的茶汤已经是黄中带红了,喝着又是另一种感觉。没有了青味,醇滑,香气内蕴,喝着很舒服,心中有一种明净畅快的感觉。 喝着这很朴实无华的茶,就像坐在农家院子,走在田头,晒着和暖的阳光,听老人说起那些尘封的往事一样。 闷泡一小时后的汤色。 -

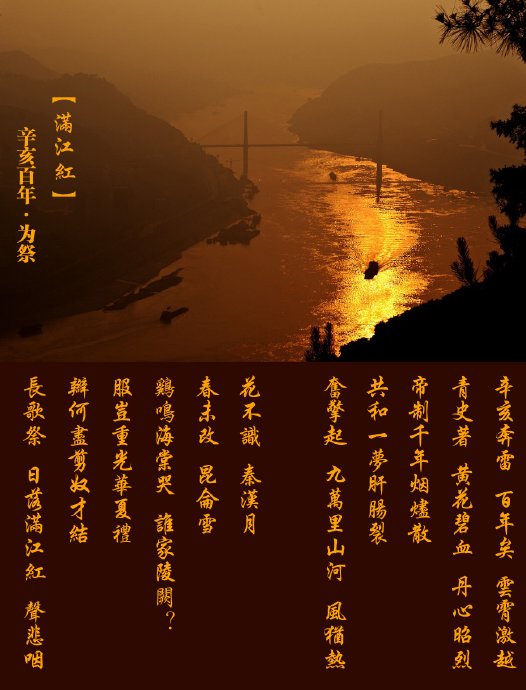

辛亥百年矣,夜阅民国史,掩卷太息而填满江红一首为祭 (2011-10-02 06:59:55) 【满江红】辛亥百年·为祭(噫,辛亥百年矣!夜阅民国史,苍天不佑,令我华夏与共和民主失之交臂。未及篇末,激愤郁于胸,掩卷而太息,夜不成眠,遂填满江红一首为祭)辛亥奔雷,百年矣,云霄激越。青史著,黄花碧血,丹心昭烈。帝制千年烟烬散,共和一梦肝肠裂。奋擎起,九万里山河,风犹热。花不识,秦汉月。春未改,昆仑雪。鸡鸣海棠哭,谁家陵阙?服岂重光华夏礼,辫何尽剪奴才结?长歌祭,日落满江红,声悲咽。──────────【词谱】钦定词谱【韵书】词林正韵《钦定词谱》满江红 柳 永双调九十三字,前段八句四仄韵,后段十句五仄韵暮雨初收◎仄平平长川静◎◎仄征帆夜落◎平◎仄[韵]临岛屿◎◎◎蓼烟疏淡◎平◎仄苇风萧索◎平平仄[韵]几许渔人横短艇◎仄◎平平仄仄尽将灯火归村落◎平◎仄平平仄[韵]遣行客仄◎◎当此念回程◎仄仄平平伤漂泊平平仄[韵]桐江好平◎仄烟漠漠平◎仄[韵]波似染平◎仄山如削平平仄[韵]绕严陵滩畔◎◎◎◎◎鹭飞鱼跃◎◎平仄[韵]游宦区区成底事◎仄◎平平仄仄平生况有云泉约◎平◎仄平平仄[韵]归去来◎◎◎一曲仲宣吟◎仄仄平平从军乐平平仄[韵]

辛亥百年矣,夜阅民国史,掩卷太息而填满江红一首为祭 (2011-10-02 06:59:55) 【满江红】辛亥百年·为祭(噫,辛亥百年矣!夜阅民国史,苍天不佑,令我华夏与共和民主失之交臂。未及篇末,激愤郁于胸,掩卷而太息,夜不成眠,遂填满江红一首为祭)辛亥奔雷,百年矣,云霄激越。青史著,黄花碧血,丹心昭烈。帝制千年烟烬散,共和一梦肝肠裂。奋擎起,九万里山河,风犹热。花不识,秦汉月。春未改,昆仑雪。鸡鸣海棠哭,谁家陵阙?服岂重光华夏礼,辫何尽剪奴才结?长歌祭,日落满江红,声悲咽。──────────【词谱】钦定词谱【韵书】词林正韵《钦定词谱》满江红 柳 永双调九十三字,前段八句四仄韵,后段十句五仄韵暮雨初收◎仄平平长川静◎◎仄征帆夜落◎平◎仄[韵]临岛屿◎◎◎蓼烟疏淡◎平◎仄苇风萧索◎平平仄[韵]几许渔人横短艇◎仄◎平平仄仄尽将灯火归村落◎平◎仄平平仄[韵]遣行客仄◎◎当此念回程◎仄仄平平伤漂泊平平仄[韵]桐江好平◎仄烟漠漠平◎仄[韵]波似染平◎仄山如削平平仄[韵]绕严陵滩畔◎◎◎◎◎鹭飞鱼跃◎◎平仄[韵]游宦区区成底事◎仄◎平平仄仄平生况有云泉约◎平◎仄平平仄[韵]归去来◎◎◎一曲仲宣吟◎仄仄平平从军乐平平仄[韵] -

境界,从六堡茶说起 (2011-10-30 21:15:47) 孙先生是个爱茶之人,绿茶、闽南乌龙、武夷岩茶、普洱茶等多有涉猎,对六堡茶也情有所钟。爱茶久矣,对茶之一道也颇有心得。有一次品尝他的一泡“武夷奇种”,幽香独特,回味悠长,岩韵很是绵长,惊喜万分。 境界,从六堡茶说起 现在的人喝茶,于茶之外,更多讲究的是紫砂壶、用水、泡茶技巧和喝茶的环境,就着这些话题,当日,和孙先生及几位茶友一起喝茶,从六堡茶谈起,谈茶道、书道、诗道和境界,颇有所得。 茶如人生 “客来奉茶”是我国传统的民俗,古已有之,交广为盛。之后,在饮茶解渴的功能之余,从“以茶表敬意”到“茶可清心涤烦”,乃至“茶禅一味”、“以茶为道”都是一种境界的提升。而茶之本身,作为民生之必需品,始终演绎着一个平凡的角色。成都人在人声鼎沸的茶馆里,坐在被来往茶客摩挲得光滑黄熟的竹椅子上,泡着一盖碗花茶,享受的是那份悠闲自在。广州人在喧嚣茶楼里,听着“虾饺烧买”的吆喝,谈论着天下大事或航天飞机,喝着哪怕是最粗的菊普或是六堡茶,品尝的是那份惬意和安逸。 身边的茶友品茶,大多以潮汕功夫茶的饮法品饮,器具茶叶颇为考究,非常讲究用水和泡茶技巧,甚至还用专门的茶艺培训,教导如何冲泡,很用心地欣赏、品鉴,往往也自得其乐。这或许是现代人在忙碌之余的一种休闲,是一种在都市喧嚣中的寻得的一清净,于是,便有了茶艺或者茶道,更成为了人们生活的一部分。 在大理,曾感受到白族的“三道茶”,苦、甜、回味。茶虽不是什么上品,但白族的茶就成了他们的哲学,茶如人生,苦尽甘来,让人回味无穷。 师法自然 国人喝茶讲究到了极致,泡茶的水都要分三六九等,好水才有资格泡好茶。上品有最甘甜清冽的山泉,而且更有玉泉山、虎跑等称为天下第一第二的泉水;中品的水有江河湖泊的水,更细分还有江心水或上游、下游的水。而井水多归入不堪饮用之列。而茶器茶具,如名窑瓷器,如紫砂茶壶等等,其泥料、壶型、工艺、款识等等学问很大,往往随便可以出上十来本书。至于茶叶本身,就更是名目繁多,品种各异,甚至有“做茶之人毕生都无法认识所有的茶”说法,更别说探究其工艺和原料。 所有的讲究,无可厚非,也有各人执着的自由。喝茶人的享受,往往在这对茶艺茶道的探讨、研究的过程之中。 但,茶还是茶。 抓一把最淳朴的六堡农家茶叶,就着乡郊野外的水,简单地冲泡,以最豁达的心境,乐醉于山水之间,才知道怡然自得,才知道拨云见日,才知道亲近自然,才知道返璞归真。而这,就是一种境界。茶与诗书 至繁之后是至简,孙先生是个书画诗词的爱好者,对此颇有感触。个中道理与茶道中的繁与简是相似的。 唐诗宋词在其鼎盛的唐宋,大多是言语直白而讲求意境,白居易还有为求诗语言浅显通俗使得村妪老妇能懂多加斟酌修改的传说,之后,在元明清日渐的讲究和繁琐、晦涩中渐见衰落。文芸阁先生(廷式)云:“词家至南宋极盛,亦至南宋而渐衰。其衰之故,可得而言也。其声多啴缓,其意多柔靡,其用字则风云月露、红紫芬芳之外,如有戒律,不敢稍有出入焉。迈往之士,无所用心,沿及元、明,而词遂亡,亦其宜也。”(《云起轩词钞·序》),后世的很多诗词用词极尽晦涩、用典非常生僻“用事下语太晦处,人不可晓”(沈义父《乐府指迷》)不能说不是诗词逐渐失去读者的一个原因。 现代人写诗填词的不多了,固然有生活快节奏的原因,但其难以在民众中普及,往往有其过多格律平仄等条条框框制约的原因。 孙先生以自己的一首诗做例子,如按平仄的“神游故宫红墙梦,信步清华北大园。得意秋风扫万树,京城遍地紫金魂。”显然没有一气呵成的“故宫神游红墙化,信步北大浏清华。秋风得意扫万树,京城遍地黄金花。”自然而直抒胸臆,而且更符合现代普通话的韵脚,也更为抑扬顿挫。诗之本,乃抒写性灵而言志,《毛诗序》说:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。”传统诗词要通过不断地辨析、继承、扬弃、升华,好诗应有“物我两忘、间不容声”、无须“审辨探求而诗情盎然满怀”之境界。 而茶道亦然,唐宋之茶流传日本并被赋予更多的“规矩”而逐渐演变为后来的日本茶道,成为日本贵族的一项高雅活动。而在中国的茶,经过宋代团茶、饼茶的发展,在明代转为散茶并开始以冲泡为主,顺乎自然,清饮雅尝,寻求茶之原味,简单、清雅、怡和,并根植于广大民众中,却是真正得到茶之真谛。 大道相通 大道相通,诚然。茶道也好,书道也好,诗词一道莫不如是。 其中道理与茶道中的至繁至简是相似的,“大音希声,大象无形”,那种“望尽天涯路”的气度,正如孙先生的一首诗中所述:“夜来火树银花天,景我独登高楼赏”,领悟到这一切,再回头已是另一番景象了。 一壶六堡茶,或是精选“阳春白雪”般的特级茶,或是粗枝大叶如同“下里巴人”的六堡农家茶,都有着其独有的迷人之处,有其值得一品的妙处。关键在于你,是以一种什么样的心态去体会感受。 喝茶,以一颗平常心,方可品出一种更超然的境界。 对书法颇有研究的孙先生说,品饮好茶,到了极致之处,缥缈隐约的茶韵,与书法中线条流转、墨色浓淡交互之精妙神韵的“只可意会、不可言传”是一脉相通的。道,或许就在笔墨酣畅的流转中、在茶韵悠长的回味中,一丝丝地感悟到了。确实,人生处处,大道相通,世间万物,万变其中。或许,这又是另一重境界了。

境界,从六堡茶说起 (2011-10-30 21:15:47) 孙先生是个爱茶之人,绿茶、闽南乌龙、武夷岩茶、普洱茶等多有涉猎,对六堡茶也情有所钟。爱茶久矣,对茶之一道也颇有心得。有一次品尝他的一泡“武夷奇种”,幽香独特,回味悠长,岩韵很是绵长,惊喜万分。 境界,从六堡茶说起 现在的人喝茶,于茶之外,更多讲究的是紫砂壶、用水、泡茶技巧和喝茶的环境,就着这些话题,当日,和孙先生及几位茶友一起喝茶,从六堡茶谈起,谈茶道、书道、诗道和境界,颇有所得。 茶如人生 “客来奉茶”是我国传统的民俗,古已有之,交广为盛。之后,在饮茶解渴的功能之余,从“以茶表敬意”到“茶可清心涤烦”,乃至“茶禅一味”、“以茶为道”都是一种境界的提升。而茶之本身,作为民生之必需品,始终演绎着一个平凡的角色。成都人在人声鼎沸的茶馆里,坐在被来往茶客摩挲得光滑黄熟的竹椅子上,泡着一盖碗花茶,享受的是那份悠闲自在。广州人在喧嚣茶楼里,听着“虾饺烧买”的吆喝,谈论着天下大事或航天飞机,喝着哪怕是最粗的菊普或是六堡茶,品尝的是那份惬意和安逸。 身边的茶友品茶,大多以潮汕功夫茶的饮法品饮,器具茶叶颇为考究,非常讲究用水和泡茶技巧,甚至还用专门的茶艺培训,教导如何冲泡,很用心地欣赏、品鉴,往往也自得其乐。这或许是现代人在忙碌之余的一种休闲,是一种在都市喧嚣中的寻得的一清净,于是,便有了茶艺或者茶道,更成为了人们生活的一部分。 在大理,曾感受到白族的“三道茶”,苦、甜、回味。茶虽不是什么上品,但白族的茶就成了他们的哲学,茶如人生,苦尽甘来,让人回味无穷。 师法自然 国人喝茶讲究到了极致,泡茶的水都要分三六九等,好水才有资格泡好茶。上品有最甘甜清冽的山泉,而且更有玉泉山、虎跑等称为天下第一第二的泉水;中品的水有江河湖泊的水,更细分还有江心水或上游、下游的水。而井水多归入不堪饮用之列。而茶器茶具,如名窑瓷器,如紫砂茶壶等等,其泥料、壶型、工艺、款识等等学问很大,往往随便可以出上十来本书。至于茶叶本身,就更是名目繁多,品种各异,甚至有“做茶之人毕生都无法认识所有的茶”说法,更别说探究其工艺和原料。 所有的讲究,无可厚非,也有各人执着的自由。喝茶人的享受,往往在这对茶艺茶道的探讨、研究的过程之中。 但,茶还是茶。 抓一把最淳朴的六堡农家茶叶,就着乡郊野外的水,简单地冲泡,以最豁达的心境,乐醉于山水之间,才知道怡然自得,才知道拨云见日,才知道亲近自然,才知道返璞归真。而这,就是一种境界。茶与诗书 至繁之后是至简,孙先生是个书画诗词的爱好者,对此颇有感触。个中道理与茶道中的繁与简是相似的。 唐诗宋词在其鼎盛的唐宋,大多是言语直白而讲求意境,白居易还有为求诗语言浅显通俗使得村妪老妇能懂多加斟酌修改的传说,之后,在元明清日渐的讲究和繁琐、晦涩中渐见衰落。文芸阁先生(廷式)云:“词家至南宋极盛,亦至南宋而渐衰。其衰之故,可得而言也。其声多啴缓,其意多柔靡,其用字则风云月露、红紫芬芳之外,如有戒律,不敢稍有出入焉。迈往之士,无所用心,沿及元、明,而词遂亡,亦其宜也。”(《云起轩词钞·序》),后世的很多诗词用词极尽晦涩、用典非常生僻“用事下语太晦处,人不可晓”(沈义父《乐府指迷》)不能说不是诗词逐渐失去读者的一个原因。 现代人写诗填词的不多了,固然有生活快节奏的原因,但其难以在民众中普及,往往有其过多格律平仄等条条框框制约的原因。 孙先生以自己的一首诗做例子,如按平仄的“神游故宫红墙梦,信步清华北大园。得意秋风扫万树,京城遍地紫金魂。”显然没有一气呵成的“故宫神游红墙化,信步北大浏清华。秋风得意扫万树,京城遍地黄金花。”自然而直抒胸臆,而且更符合现代普通话的韵脚,也更为抑扬顿挫。诗之本,乃抒写性灵而言志,《毛诗序》说:“诗者,志之所之也,在心为志,发言为诗,情动于中而形于言。”传统诗词要通过不断地辨析、继承、扬弃、升华,好诗应有“物我两忘、间不容声”、无须“审辨探求而诗情盎然满怀”之境界。 而茶道亦然,唐宋之茶流传日本并被赋予更多的“规矩”而逐渐演变为后来的日本茶道,成为日本贵族的一项高雅活动。而在中国的茶,经过宋代团茶、饼茶的发展,在明代转为散茶并开始以冲泡为主,顺乎自然,清饮雅尝,寻求茶之原味,简单、清雅、怡和,并根植于广大民众中,却是真正得到茶之真谛。 大道相通 大道相通,诚然。茶道也好,书道也好,诗词一道莫不如是。 其中道理与茶道中的至繁至简是相似的,“大音希声,大象无形”,那种“望尽天涯路”的气度,正如孙先生的一首诗中所述:“夜来火树银花天,景我独登高楼赏”,领悟到这一切,再回头已是另一番景象了。 一壶六堡茶,或是精选“阳春白雪”般的特级茶,或是粗枝大叶如同“下里巴人”的六堡农家茶,都有着其独有的迷人之处,有其值得一品的妙处。关键在于你,是以一种什么样的心态去体会感受。 喝茶,以一颗平常心,方可品出一种更超然的境界。 对书法颇有研究的孙先生说,品饮好茶,到了极致之处,缥缈隐约的茶韵,与书法中线条流转、墨色浓淡交互之精妙神韵的“只可意会、不可言传”是一脉相通的。道,或许就在笔墨酣畅的流转中、在茶韵悠长的回味中,一丝丝地感悟到了。确实,人生处处,大道相通,世间万物,万变其中。或许,这又是另一重境界了。