搜索到

125

篇与

的结果

-

三口居士:品味六堡 香味气韵话变化 (2012-11-30 22:34:32) 品味六堡:香味气韵话变化 三口居士(彭庆中) 文/摄 转载请注明出处http://liubaotea.net 日前,在茶博会上,与外地茶友交流时,曾被问及一个问题,相比于其他茶,六堡茶最显著、最突出的特点是什么?能否用最简单的描述,或一个词、一句话、一种特色来描述出六堡茶的优点?虽笔者写过不下数十万字的六堡茶文章和书籍,涉及到六堡茶的各个方面,但这个问题却从未认真想过,怎么以一个精炼的词来简明扼要地描述六堡茶的特点,怎么样以一个特点,概况六堡茶之特质,体现六堡茶之魅力?当时是电光火石间,回答了几位外地茶友:“气韵”。过后,仍需将这茶气、茶韵细细解释,未能尽善,总觉遗憾。回过头来,与几位资深茶友交流所得,汇成此文,与大家一起品茶论道,探讨六堡茶之个性与特质,为弘扬六堡茶文化略尽绵力。变化:从香、味、气、韵体现诚然,天下之名茶,几乎都有其突出特点,让人描述、记忆并传播。如武夷岩茶的“岩骨花香”、洞庭碧螺春的“吓煞人香”、铁观音独具“观音韵”及“绿叶红镶边,七泡有余香”、狮峰龙井的“香郁如兰”和“太和之气弥漫齿额”、太平猴魁的“刀枪云集,龙飞凤舞”特色等,祁红则以其“似果香亦似兰香”的“祁门香”而为人所称道。 事实上,六堡茶是也是有个很著名的特点,那就是槟榔香。可苦于中国及海外,槟榔之品种各异、吃槟榔之风俗各异,海南有海南吃法、湖南有湖南吃法,台湾也有自己不同的吃法。而现代医学研究表明,槟榔具有潜在致癌性。因此,现代人大多不知槟榔味、槟榔香是何种味何种香。少吃或没吃过槟榔和槟榔吃法的多种多样,导致了槟榔香不易描述,固然,这会增加其神秘性,但由于其无法被大多数人熟悉,也导致了槟榔香作为香型描述不为人所懂。 与几位资深六堡茶品鉴者交流,说起这个话题,将六堡茶之特点提炼成一点。看法挺多,有提出“红浓陈醇”并加入“甘、爽、滑”的;有提出“越陈越香、越品越香”之说法的,也有归纳作“存,随岁月变化;品,随层次升华”说法的,都甚为准确而得其精髓。其中一位资深品鉴者更提出“变化”二字作为六堡茶特点,以别于其他各地名茶,其“变”与“化”,深得六堡茶收藏和品鉴之神韵,很是精妙。 六堡茶之特质,在于其变化,其存藏的变化、品饮的变化可完美地体现在茶香、茶味、茶气、茶韵几个方面,因此,笔者将之归纳为:六堡茶的香·味·气·韵之变化,其特色,能显著区别于其他绿茶、乌龙、红茶中的名茶,与生普洱茶、熟普洱茶、湖南安化黑茶、湖北青砖、四川藏茶等黑茶,在口味、香气、气韵方面也有着不同之处。陈放:品质之变化六堡茶经存放品质越陈越佳,在民间早有定论,在很多书籍也有记载,包括一些早期的书籍,茶友们在自己的存茶实践中,也得到证实。经一段时间存放的六堡茶,口感发生明显变化,醇厚、爽滑。研究表明黑茶在存储过程中,其理化指标会发生相应的变化。 资料显示,六堡茶在储存过程中,茶叶有一定的含水量存在,为微生物的生长发育提供了较好的条件,加速了微生物的繁育,并产生较多的微生物。由于微生物胞外酶的作用,加速了茶多酚氧化降解,导致存茶多酚含量的减少,苦涩味渐渐减少,茶汤滋味醇和度逐步变好。另一方面,由于微生物生长旺盛,微生物利用茶叶的氮源为基质,消耗一部分氨基酸,而氨基酸与多酚类化合物和糖类相互作用,在微生物的参与下,形成多种具有挥发性的香气物质和醇类、醛类物质,参与和促进黑茶色泽、滋味和香气的形成。 长期的陈化,在有氧和无氧微生物分解作用下,物质会进一步转化,以茶为基质的经自身酶促或微生物作用而形成的水溶或水不溶的聚合物,合成为原始腐殖质。多年陈放的六堡茶,其腐植化更显而易见。包括兼有儿茶素母核的色素类物质,也有经发酵产生的“酚羟基-醌基-羧基”原始腐殖物及其复合物。从而使得陈放的六堡茶形成更佳、更协调和谐的口感风味。 六堡茶在一定的时间内存储陈化,其品质发生变化,形成的品质醇化物质和香气成分是有实验室数据支持的。茶中这些成分发生变化,表现在其口感、味道、香气等多方面,综合体现为品质的提高。其中,香气物质多属可挥发性的成分,单纯说“越陈越香”似乎不够科学、准确和全面,而且,易于被人以量化分析中一些香气成分的减少为由进行批驳。品鉴:层次之变化六堡茶另一个迷人之处,在于其冲泡品饮过程中,每一道的茶汤其茶香茶味会体现出层次之变化。据现代研究表明,嗅觉和味觉会整合和互相作用。我们平日说的味道实际上是饮茶过程中所有感觉的混合(包括味觉、触觉、化学灼热感以及嗅觉),其中嗅觉在味道感知的过程中占很主要的地位。人类鼻腔上方的鼻黏膜上分布大量着嗅觉感受器嗅细胞,饮用到我们口腔中的茶汤,其香味通过口腔上颚后部进入鼻腔,让我们在品尝到味道的同时,感受到香气。因此,品六堡茶,更须善于利用口腔来识别香气。 一般的嗅闻,是从鼻孔吸入,在鼻腔获得嗅觉。而品茶的时候,进入口腔中的茶汤,其香气可通过上颚跟鼻腔的交接处进入鼻腔,在呼出(而不仅仅是吸入)的过程中,获得嗅觉感知,因此,为了利于鉴别,我们可以通过加强口腔中的空气流动,来加强对于茶香的鉴别。在品鉴茶汤的时候,吸入空气,让茶汤在口中翻滚,空气将茶的香味向后部口鼻交界处提升、呼出,可以明显感受到用鼻子吸气嗅闻时不易闻出的香气。 这种呼气辅助来感受茶香的做法,尤其适合于六堡茶一类黑茶的茶香品鉴。 一般而言,原种六堡茶茶青以一定标准选料,以地道工艺加工,并经适合的存放(一般六堡茶“出香”需五年左右,社前茶、明前茶会较快一些,有三年半即出香的,但有的夏茶甚至要六年左右才出香),从存茶而言,出香之快慢、出香之类型,或显或隐,或强或弱,或浓或淡,或清雅或厚实,或醇和或高飘,不一而足,固有其风格不同,但也从中可以断定该茶的潜力及空间。 经过合适环境存放的茶,在达到出香年份之后,品质呈现出更佳的表现。一般在前面几道,或会有存放所致的杂味,但在冲泡几道之后,其品质香和本质茶味会渐渐显现出来,一道比一道醇和,这是六堡茶品鉴之一大特点,一般来说,六堡茶在几泡茶汤之后,味渐浓而香益显,入口醇和而茶香饱满,茶气中正平和,沉稳刚健,余韵悠长,回味无穷,方是六堡茶中的好茶。这样的茶,如能再经过十年左右的良好存藏,其变化会非常值得期待。妙悟:气韵之变化 茶气可以理解为在一个较短的时间内,品尝茶汤给你感觉器官刺激的综合表现。茶气,体现出一个茶内含物的成分及各自的比例、浓度、适口性,因茶的原料品种、种植气候、管理、土壤、采摘季节、茶叶嫩度、制茶工艺不同而异。而且,在存储过程中,随着微生物分解,茶内质发生变化,六堡茶之茶气也会有一个转化的过程,随着时间推移,从刚猛而转向柔和,从硬朗转向顺滑,感受个中变化,其过程中,或有刚中带柔,或外圆内方,或粗犷中不失细腻,或浑厚中尽显鲜活,种种变化,令人迷醉。 与茶友交流,说起茶韵,比较广泛认同的观点是“茶韵”需有高雅的香气、丰富的口感滋味,品后,留存满口愉悦的茶香、绵长的回味,进而达到心情愉悦。好的茶味,在口腔也有一定的留存度,称作回味。在存放过程中,在品饮的过程中,六堡茶之茶韵也同样体现出变化之妙,比起茶气变化更为精彩而多样。茶韵常见的体验包括回味、齿颊留芳(香气留存度)、醇厚绵长(醇厚感留存时间)、清爽度(鲜味在口腔留存速度)、润泽度(受刺激后唾液涌出时间)、苦涩回甘(喉韵回甘的持久度)等,并将这些感受予以综合。 在品茶的时候,诸多感受同时体现在人的感受器官上,互相间融合无间、配合巧妙、呼应得当、相得益彰的境界,称之为和,是六堡茶韵之最高境界。在不同的年份的六堡茶中,接近或达到“和”的境界的茶,品鉴其逐年茶气茶韵之不同,体会每一道茶汤之变化,感受六堡茶在岁月沧桑中其升华、其转化,都是品茶中非常美妙的享受。 品饮一款有槟榔味的六堡茶佳品,最能体现六堡茶的气韵变化,也是人们说起六堡茶都会联想到其独特的槟榔香的因由。六堡茶的槟榔香需经长时间的存放,方能“显香”、“出香”,品饮起来,好的六堡茶槟榔香也非常持久,茶气中正而平实,时间的磨洗少却了新茶的“霸道”,十多道下来越显醇和,数十道泡后,即使是茶汤颜色很淡了,其槟榔味依然不弱,且越泡香气越显纯净柔顺,以至于很多时候会有越泡越香的感觉,韵味无穷,这是六堡茶一个极具特色之处。中国是茶叶消费和生产大国,茶类之多,数不胜数,列入名茶之列的也不下数百种之多,历史上,六堡茶能脱颖而出,被岭南及海外民众广泛认知并消费,进入历史名茶之列,足以证明,六堡茶是有其“过人之处”的,其特质和优点在哪里?哪些特点最能体现六堡茶之美?如何展现这些特点,更好地让茶友们认识六堡茶、喜欢六堡茶?这是一个很值得探讨的话题。

三口居士:品味六堡 香味气韵话变化 (2012-11-30 22:34:32) 品味六堡:香味气韵话变化 三口居士(彭庆中) 文/摄 转载请注明出处http://liubaotea.net 日前,在茶博会上,与外地茶友交流时,曾被问及一个问题,相比于其他茶,六堡茶最显著、最突出的特点是什么?能否用最简单的描述,或一个词、一句话、一种特色来描述出六堡茶的优点?虽笔者写过不下数十万字的六堡茶文章和书籍,涉及到六堡茶的各个方面,但这个问题却从未认真想过,怎么以一个精炼的词来简明扼要地描述六堡茶的特点,怎么样以一个特点,概况六堡茶之特质,体现六堡茶之魅力?当时是电光火石间,回答了几位外地茶友:“气韵”。过后,仍需将这茶气、茶韵细细解释,未能尽善,总觉遗憾。回过头来,与几位资深茶友交流所得,汇成此文,与大家一起品茶论道,探讨六堡茶之个性与特质,为弘扬六堡茶文化略尽绵力。变化:从香、味、气、韵体现诚然,天下之名茶,几乎都有其突出特点,让人描述、记忆并传播。如武夷岩茶的“岩骨花香”、洞庭碧螺春的“吓煞人香”、铁观音独具“观音韵”及“绿叶红镶边,七泡有余香”、狮峰龙井的“香郁如兰”和“太和之气弥漫齿额”、太平猴魁的“刀枪云集,龙飞凤舞”特色等,祁红则以其“似果香亦似兰香”的“祁门香”而为人所称道。 事实上,六堡茶是也是有个很著名的特点,那就是槟榔香。可苦于中国及海外,槟榔之品种各异、吃槟榔之风俗各异,海南有海南吃法、湖南有湖南吃法,台湾也有自己不同的吃法。而现代医学研究表明,槟榔具有潜在致癌性。因此,现代人大多不知槟榔味、槟榔香是何种味何种香。少吃或没吃过槟榔和槟榔吃法的多种多样,导致了槟榔香不易描述,固然,这会增加其神秘性,但由于其无法被大多数人熟悉,也导致了槟榔香作为香型描述不为人所懂。 与几位资深六堡茶品鉴者交流,说起这个话题,将六堡茶之特点提炼成一点。看法挺多,有提出“红浓陈醇”并加入“甘、爽、滑”的;有提出“越陈越香、越品越香”之说法的,也有归纳作“存,随岁月变化;品,随层次升华”说法的,都甚为准确而得其精髓。其中一位资深品鉴者更提出“变化”二字作为六堡茶特点,以别于其他各地名茶,其“变”与“化”,深得六堡茶收藏和品鉴之神韵,很是精妙。 六堡茶之特质,在于其变化,其存藏的变化、品饮的变化可完美地体现在茶香、茶味、茶气、茶韵几个方面,因此,笔者将之归纳为:六堡茶的香·味·气·韵之变化,其特色,能显著区别于其他绿茶、乌龙、红茶中的名茶,与生普洱茶、熟普洱茶、湖南安化黑茶、湖北青砖、四川藏茶等黑茶,在口味、香气、气韵方面也有着不同之处。陈放:品质之变化六堡茶经存放品质越陈越佳,在民间早有定论,在很多书籍也有记载,包括一些早期的书籍,茶友们在自己的存茶实践中,也得到证实。经一段时间存放的六堡茶,口感发生明显变化,醇厚、爽滑。研究表明黑茶在存储过程中,其理化指标会发生相应的变化。 资料显示,六堡茶在储存过程中,茶叶有一定的含水量存在,为微生物的生长发育提供了较好的条件,加速了微生物的繁育,并产生较多的微生物。由于微生物胞外酶的作用,加速了茶多酚氧化降解,导致存茶多酚含量的减少,苦涩味渐渐减少,茶汤滋味醇和度逐步变好。另一方面,由于微生物生长旺盛,微生物利用茶叶的氮源为基质,消耗一部分氨基酸,而氨基酸与多酚类化合物和糖类相互作用,在微生物的参与下,形成多种具有挥发性的香气物质和醇类、醛类物质,参与和促进黑茶色泽、滋味和香气的形成。 长期的陈化,在有氧和无氧微生物分解作用下,物质会进一步转化,以茶为基质的经自身酶促或微生物作用而形成的水溶或水不溶的聚合物,合成为原始腐殖质。多年陈放的六堡茶,其腐植化更显而易见。包括兼有儿茶素母核的色素类物质,也有经发酵产生的“酚羟基-醌基-羧基”原始腐殖物及其复合物。从而使得陈放的六堡茶形成更佳、更协调和谐的口感风味。 六堡茶在一定的时间内存储陈化,其品质发生变化,形成的品质醇化物质和香气成分是有实验室数据支持的。茶中这些成分发生变化,表现在其口感、味道、香气等多方面,综合体现为品质的提高。其中,香气物质多属可挥发性的成分,单纯说“越陈越香”似乎不够科学、准确和全面,而且,易于被人以量化分析中一些香气成分的减少为由进行批驳。品鉴:层次之变化六堡茶另一个迷人之处,在于其冲泡品饮过程中,每一道的茶汤其茶香茶味会体现出层次之变化。据现代研究表明,嗅觉和味觉会整合和互相作用。我们平日说的味道实际上是饮茶过程中所有感觉的混合(包括味觉、触觉、化学灼热感以及嗅觉),其中嗅觉在味道感知的过程中占很主要的地位。人类鼻腔上方的鼻黏膜上分布大量着嗅觉感受器嗅细胞,饮用到我们口腔中的茶汤,其香味通过口腔上颚后部进入鼻腔,让我们在品尝到味道的同时,感受到香气。因此,品六堡茶,更须善于利用口腔来识别香气。 一般的嗅闻,是从鼻孔吸入,在鼻腔获得嗅觉。而品茶的时候,进入口腔中的茶汤,其香气可通过上颚跟鼻腔的交接处进入鼻腔,在呼出(而不仅仅是吸入)的过程中,获得嗅觉感知,因此,为了利于鉴别,我们可以通过加强口腔中的空气流动,来加强对于茶香的鉴别。在品鉴茶汤的时候,吸入空气,让茶汤在口中翻滚,空气将茶的香味向后部口鼻交界处提升、呼出,可以明显感受到用鼻子吸气嗅闻时不易闻出的香气。 这种呼气辅助来感受茶香的做法,尤其适合于六堡茶一类黑茶的茶香品鉴。 一般而言,原种六堡茶茶青以一定标准选料,以地道工艺加工,并经适合的存放(一般六堡茶“出香”需五年左右,社前茶、明前茶会较快一些,有三年半即出香的,但有的夏茶甚至要六年左右才出香),从存茶而言,出香之快慢、出香之类型,或显或隐,或强或弱,或浓或淡,或清雅或厚实,或醇和或高飘,不一而足,固有其风格不同,但也从中可以断定该茶的潜力及空间。 经过合适环境存放的茶,在达到出香年份之后,品质呈现出更佳的表现。一般在前面几道,或会有存放所致的杂味,但在冲泡几道之后,其品质香和本质茶味会渐渐显现出来,一道比一道醇和,这是六堡茶品鉴之一大特点,一般来说,六堡茶在几泡茶汤之后,味渐浓而香益显,入口醇和而茶香饱满,茶气中正平和,沉稳刚健,余韵悠长,回味无穷,方是六堡茶中的好茶。这样的茶,如能再经过十年左右的良好存藏,其变化会非常值得期待。妙悟:气韵之变化 茶气可以理解为在一个较短的时间内,品尝茶汤给你感觉器官刺激的综合表现。茶气,体现出一个茶内含物的成分及各自的比例、浓度、适口性,因茶的原料品种、种植气候、管理、土壤、采摘季节、茶叶嫩度、制茶工艺不同而异。而且,在存储过程中,随着微生物分解,茶内质发生变化,六堡茶之茶气也会有一个转化的过程,随着时间推移,从刚猛而转向柔和,从硬朗转向顺滑,感受个中变化,其过程中,或有刚中带柔,或外圆内方,或粗犷中不失细腻,或浑厚中尽显鲜活,种种变化,令人迷醉。 与茶友交流,说起茶韵,比较广泛认同的观点是“茶韵”需有高雅的香气、丰富的口感滋味,品后,留存满口愉悦的茶香、绵长的回味,进而达到心情愉悦。好的茶味,在口腔也有一定的留存度,称作回味。在存放过程中,在品饮的过程中,六堡茶之茶韵也同样体现出变化之妙,比起茶气变化更为精彩而多样。茶韵常见的体验包括回味、齿颊留芳(香气留存度)、醇厚绵长(醇厚感留存时间)、清爽度(鲜味在口腔留存速度)、润泽度(受刺激后唾液涌出时间)、苦涩回甘(喉韵回甘的持久度)等,并将这些感受予以综合。 在品茶的时候,诸多感受同时体现在人的感受器官上,互相间融合无间、配合巧妙、呼应得当、相得益彰的境界,称之为和,是六堡茶韵之最高境界。在不同的年份的六堡茶中,接近或达到“和”的境界的茶,品鉴其逐年茶气茶韵之不同,体会每一道茶汤之变化,感受六堡茶在岁月沧桑中其升华、其转化,都是品茶中非常美妙的享受。 品饮一款有槟榔味的六堡茶佳品,最能体现六堡茶的气韵变化,也是人们说起六堡茶都会联想到其独特的槟榔香的因由。六堡茶的槟榔香需经长时间的存放,方能“显香”、“出香”,品饮起来,好的六堡茶槟榔香也非常持久,茶气中正而平实,时间的磨洗少却了新茶的“霸道”,十多道下来越显醇和,数十道泡后,即使是茶汤颜色很淡了,其槟榔味依然不弱,且越泡香气越显纯净柔顺,以至于很多时候会有越泡越香的感觉,韵味无穷,这是六堡茶一个极具特色之处。中国是茶叶消费和生产大国,茶类之多,数不胜数,列入名茶之列的也不下数百种之多,历史上,六堡茶能脱颖而出,被岭南及海外民众广泛认知并消费,进入历史名茶之列,足以证明,六堡茶是有其“过人之处”的,其特质和优点在哪里?哪些特点最能体现六堡茶之美?如何展现这些特点,更好地让茶友们认识六堡茶、喜欢六堡茶?这是一个很值得探讨的话题。 -

三口居士:为六堡茶正味 (2012-12-21 20:55:01) 为六堡茶正味 很多没接触过六堡茶的茶友会有困惑:六堡茶到底是什么味道的?跟普洱茶有什么不同,什么味道才是六堡茶正味? 网络发达的今天,与外地茶友联系方便多了,联系方式也更多元了。了解到很多外地茶友,对六堡茶颇有兴趣,但却不知该从何入手了解六堡茶,怎样才能品尝到能代表六堡茶真正味道的茶品。一些茶友在网络上留言提问,笔者总是详细地告知一些相关的六堡茶知识。不过,茶最终还是要喝过才会真正了解的,但要推荐哪款更能代表六堡茶正味的茶品,却要颇费一番周折,一些推荐的茶品在外地很难买到,因此,我也常常为此感到为难。 笔者碰到过一个安徽的茶友,一说起六堡茶就非常坚决地“否定”了,跟其深入探讨发现,原来这位茶友平日喝绿茶和普洱,也尝试过几次六堡茶,但均觉得茶汤黑浊、茶味苦,很难接受。问起,原来其接触的大多是一些劣质茶品,根本不能代表六堡茶正味,于是,笔者找了几款经典口味的六堡茶寄给他,让他品鉴并重新认识六堡茶,很快这位茶友也成为了六堡茶的爱好者。 做六堡茶的正味标杆 六堡茶有着一套科学规范的加工工艺,只要合适地选料,踏踏实实按规范去生产,是可以做出好的六堡茶的。但无可否认,现在市场上的六堡茶鱼龙混杂,有的选用廉价和不适制六堡茶的茶青原料、有的加工工艺不规范,也有的为了达到几年陈茶效果,而在晾置存储环节做仓做旧的。这个虽然是某些商家的个别行为,但往往其已经影响到整个六堡茶的品质声誉,值得引起业界的反思。笔者就曾遇到过一位茶友,一说起六堡茶就说是“一口霉味”的茶,要不得,他不喝。 有国外的营销研究指出,一个人对某样产品的评价,会影响其身边8个人的看法。而这种资深茶客对某些茶的看法,在其当地和茶友圈内,或许影响范围更广。 有鉴于此,有茶友曾建议笔者联合一些厂家及行业协会,做出一系列有典型六堡茶口味的标准茶样,供初接触六堡茶的茶友作为一种参考,所选的茶青未必一定要选用顶级,也无需选择高价的原料,就按从前的出口要求,按从前工艺(焗堆)和现在的渥堆工艺,做出一系列能代表六堡茶典型口味且有良好性价比的茶品,作为标杆。 这个想法很好,也颇具操作性。笔者觉得,六堡茶是大众的茶品,这种标杆六堡茶,以合适的价钱出售,让大家能够了解纯正的六堡茶什么味。在事实面前,在标杆茶面前,说六堡茶就等于霉味茶的见解也终会消失。三口居士(彭庆中) 文/摄 转载请注明出处 http://liubaotea.net评价体系更须多元化 六堡茶的正味不是唯一的,而是一个系列的、完整的体系。其中应有新茶,有若干年份的老茶。毋庸置疑,六堡茶越陈越佳,但六堡茶的新茶(一年两年左右)也可以喝,而且应该是好喝的。特别是在原茶毛料、加工工艺和晾置环节上有所选择,是可以做出好喝的新茶的。六堡茶的评价体系也必须摆脱过去沿用黑茶审评的品鉴方式,向多元化方面发展。笔者认为,风格多样的六堡茶,更适合一种多元化的评价体系。 一战之前,葡萄酒的评价体系也相当单一:讲求酒体厚重,均衡,结构复杂,单宁有层次,回味悠长。符合这些要求,就基本上可称之为好酒,到二战时期,情况发生了改变。一种以佳美(Gamay)为原料,在原有评价体系算不上的好酒的薄若莱(Beaujolais)新酒异军突起,深受消费者喜爱。这种薄若莱(Beaujolais)新酒并不崇尚陈,酒体轻薄,果香清新,不用橡木桶储,不追求回味,不耐储,一般要在当年喝完。在这个葡萄酒评价体系的多元化历程典故中,可以给我们更多启示。 随着人们消费口味的变化,铁观音、普洱茶的茶品随着大众消费的口味变化,在这几年里也在不断地变化,是很有参考价值的例子。铁观音从传统的中发酵向轻发酵、飘香转变,再从轻发酵逐步回归传统。这些年,普洱茶的变化就更为丰富了。同样的,作为六堡茶的正味以及其参考的标杆茶,也不应是一个唯一的一成不变的茶味,而是一个系列、不断发展、与时共进的评价体系下的标杆,而且,应是随着大众消费口味的变化而不断修正的标杆。权威评价作品质认定 一款六堡茶好或不好,是个很综合的问题。与之类似的,有酒的评定和美食的评定。 葡萄酒的评分体系,对葡萄酒市场有着很大影响。葡萄酒的评价体系所打出的分数能让普通消费者可以根据评分,购买葡萄酒甚至进入葡萄酒投资市场,为其提供的决策依据。 而同样很难“评价”的美食,米其林Red Guide旅游手册也从1926年开始,出现星级评分系统。直到今天,米其林的星等评价成为了世界上最出名、最权威、最有价值的美食评价标准。 可以借鉴的是,在每届的茶博会及六堡茶评茶会上,我们除了评出金奖银奖外,不妨设立更多的项目,以更适合于评价六堡茶而不是用黑茶的审评方法,评选出一些能够代表六堡茶正味的茶品,授予“典型茶品”之类的标识。我们也可以星等评价的方式,对送评的茶品,以客观公正的品鉴方式评价打分,并给予“一星”到“五星”的标识。这些做法,无论是对消费口味引导和厂家规范生产、商家经营的引导上,都是很有益处的。正味六堡茶须先正标准以标杆茶为六堡茶正味,还需有一套适合于六堡茶的审评体系。 事实上,我们现在专家们以黑茶审评的标准来评价六堡茶,是不正确的。可以想像,没有依据六堡茶的特点而制定的评价标准去评价六堡茶品质,最后的结果出来必然会有很大谬误。从实际效果看,据此评出的金奖、银奖茶品,往往跟茶友消费者的评价有一定距离。 笔者之前曾撰文指出,当前沿用黑茶审评是有历史上的原因的,当时用以出口创汇品质需求不高,且计划经济时代,人们对茶出口产量的追求高于品质。但时至今日,随着市场的增大和市场上六堡茶品类的逐步丰富,一套更适合六堡茶审评的规范方法是必须的。利于更准确更客观地对六堡茶进行品鉴审评,并引导六堡茶多品类开发和研究。也有利于将六堡茶的“槟榔香”等特点作为卖点,推广市场。 传统的审评是将六堡茶归入黑茶审评中,没有单列出来,也没有太多针对六堡茶特点的审评标准。如在黑茶的审评中,对“香”是要求不高的。只有从外形审评闻“干香”和茶汤的陈香、松烟香。在黑茶的审评方法中,对黑茶的香气的理解是“因黑茶经过渥堆发酵堆积没有绿茶清香;又因原料较粗老,工艺特殊,没有红茶、青茶的甜香花香”。因此,对“香”要求不多。 如此,六堡茶最具体色的槟榔香没有在审评中得到体现,或许有的六堡茶有槟榔香,且香浓醇和的却落选了,而没有槟榔香的六堡茶或许由于汤色漂亮、干茶条索匀齐等一些次要因素,却被评上了金奖。这对六堡茶而言,无疑会是一个莫大的讽刺。 遵循黑茶的审评方法,在以往的审评中,因为没有列出与六堡茶有关的评审标准,评委专家们都没有特别关注到六堡茶所独有的品种香——槟榔香,更别说六堡茶还有其他的木香等细小分类和各种香气强弱轻重的特点。而且,很多时候这些邀请来的外地审评专家,并没有太多六堡茶的品鉴实践和经验,有的甚至是很少喝或从未喝过六堡茶,而是靠以往对整个黑茶类审评的标准来评定六堡茶的优劣,也难怪这些专家们审评出来的结果会引起茶友们的质疑和否定。 揭示这个行内一直默认的规则,或许会招致某些人的不满,但笔者认为,不正视这些存在的问题,继续以这种不熟悉六堡茶的专家审评出来的结果去引导六堡茶市场走向,去引导消费口味,对六堡茶产业而言是非常不利的。一直以来,笔者发表的文章不乏一些针砭六堡茶产业现存问题和隐患的观点,包括以上的审评问题,还有一些品种选育推广、原种品种使用、原料品质把关、预防农残、市场监管不力及编号混乱、标准滞后等一系列问题,希望能引起有关部门的重视。也希望六堡茶产业同仁能够重视这些问题并很好地解决,防患于未然,未雨绸缪,使得整个六堡茶产业能够持续健康发展。知我知谓我心忧,不知我者谓我何求,让天下茶人能够安全放心地喝上一杯地道好六堡茶,笔者觉得就足够了。(笔者为报纸所做的六堡茶专栏“品茶论道”就此告一段落了,以后会继续在网络撰文与大家分享六堡茶品鉴心得,并在台湾专业期刊《茶艺·普洱壶艺》的“六堡茶专栏”里撰写专栏文章,为弘扬古老的六堡茶尽自己一份绵薄之力)

三口居士:为六堡茶正味 (2012-12-21 20:55:01) 为六堡茶正味 很多没接触过六堡茶的茶友会有困惑:六堡茶到底是什么味道的?跟普洱茶有什么不同,什么味道才是六堡茶正味? 网络发达的今天,与外地茶友联系方便多了,联系方式也更多元了。了解到很多外地茶友,对六堡茶颇有兴趣,但却不知该从何入手了解六堡茶,怎样才能品尝到能代表六堡茶真正味道的茶品。一些茶友在网络上留言提问,笔者总是详细地告知一些相关的六堡茶知识。不过,茶最终还是要喝过才会真正了解的,但要推荐哪款更能代表六堡茶正味的茶品,却要颇费一番周折,一些推荐的茶品在外地很难买到,因此,我也常常为此感到为难。 笔者碰到过一个安徽的茶友,一说起六堡茶就非常坚决地“否定”了,跟其深入探讨发现,原来这位茶友平日喝绿茶和普洱,也尝试过几次六堡茶,但均觉得茶汤黑浊、茶味苦,很难接受。问起,原来其接触的大多是一些劣质茶品,根本不能代表六堡茶正味,于是,笔者找了几款经典口味的六堡茶寄给他,让他品鉴并重新认识六堡茶,很快这位茶友也成为了六堡茶的爱好者。 做六堡茶的正味标杆 六堡茶有着一套科学规范的加工工艺,只要合适地选料,踏踏实实按规范去生产,是可以做出好的六堡茶的。但无可否认,现在市场上的六堡茶鱼龙混杂,有的选用廉价和不适制六堡茶的茶青原料、有的加工工艺不规范,也有的为了达到几年陈茶效果,而在晾置存储环节做仓做旧的。这个虽然是某些商家的个别行为,但往往其已经影响到整个六堡茶的品质声誉,值得引起业界的反思。笔者就曾遇到过一位茶友,一说起六堡茶就说是“一口霉味”的茶,要不得,他不喝。 有国外的营销研究指出,一个人对某样产品的评价,会影响其身边8个人的看法。而这种资深茶客对某些茶的看法,在其当地和茶友圈内,或许影响范围更广。 有鉴于此,有茶友曾建议笔者联合一些厂家及行业协会,做出一系列有典型六堡茶口味的标准茶样,供初接触六堡茶的茶友作为一种参考,所选的茶青未必一定要选用顶级,也无需选择高价的原料,就按从前的出口要求,按从前工艺(焗堆)和现在的渥堆工艺,做出一系列能代表六堡茶典型口味且有良好性价比的茶品,作为标杆。 这个想法很好,也颇具操作性。笔者觉得,六堡茶是大众的茶品,这种标杆六堡茶,以合适的价钱出售,让大家能够了解纯正的六堡茶什么味。在事实面前,在标杆茶面前,说六堡茶就等于霉味茶的见解也终会消失。三口居士(彭庆中) 文/摄 转载请注明出处 http://liubaotea.net评价体系更须多元化 六堡茶的正味不是唯一的,而是一个系列的、完整的体系。其中应有新茶,有若干年份的老茶。毋庸置疑,六堡茶越陈越佳,但六堡茶的新茶(一年两年左右)也可以喝,而且应该是好喝的。特别是在原茶毛料、加工工艺和晾置环节上有所选择,是可以做出好喝的新茶的。六堡茶的评价体系也必须摆脱过去沿用黑茶审评的品鉴方式,向多元化方面发展。笔者认为,风格多样的六堡茶,更适合一种多元化的评价体系。 一战之前,葡萄酒的评价体系也相当单一:讲求酒体厚重,均衡,结构复杂,单宁有层次,回味悠长。符合这些要求,就基本上可称之为好酒,到二战时期,情况发生了改变。一种以佳美(Gamay)为原料,在原有评价体系算不上的好酒的薄若莱(Beaujolais)新酒异军突起,深受消费者喜爱。这种薄若莱(Beaujolais)新酒并不崇尚陈,酒体轻薄,果香清新,不用橡木桶储,不追求回味,不耐储,一般要在当年喝完。在这个葡萄酒评价体系的多元化历程典故中,可以给我们更多启示。 随着人们消费口味的变化,铁观音、普洱茶的茶品随着大众消费的口味变化,在这几年里也在不断地变化,是很有参考价值的例子。铁观音从传统的中发酵向轻发酵、飘香转变,再从轻发酵逐步回归传统。这些年,普洱茶的变化就更为丰富了。同样的,作为六堡茶的正味以及其参考的标杆茶,也不应是一个唯一的一成不变的茶味,而是一个系列、不断发展、与时共进的评价体系下的标杆,而且,应是随着大众消费口味的变化而不断修正的标杆。权威评价作品质认定 一款六堡茶好或不好,是个很综合的问题。与之类似的,有酒的评定和美食的评定。 葡萄酒的评分体系,对葡萄酒市场有着很大影响。葡萄酒的评价体系所打出的分数能让普通消费者可以根据评分,购买葡萄酒甚至进入葡萄酒投资市场,为其提供的决策依据。 而同样很难“评价”的美食,米其林Red Guide旅游手册也从1926年开始,出现星级评分系统。直到今天,米其林的星等评价成为了世界上最出名、最权威、最有价值的美食评价标准。 可以借鉴的是,在每届的茶博会及六堡茶评茶会上,我们除了评出金奖银奖外,不妨设立更多的项目,以更适合于评价六堡茶而不是用黑茶的审评方法,评选出一些能够代表六堡茶正味的茶品,授予“典型茶品”之类的标识。我们也可以星等评价的方式,对送评的茶品,以客观公正的品鉴方式评价打分,并给予“一星”到“五星”的标识。这些做法,无论是对消费口味引导和厂家规范生产、商家经营的引导上,都是很有益处的。正味六堡茶须先正标准以标杆茶为六堡茶正味,还需有一套适合于六堡茶的审评体系。 事实上,我们现在专家们以黑茶审评的标准来评价六堡茶,是不正确的。可以想像,没有依据六堡茶的特点而制定的评价标准去评价六堡茶品质,最后的结果出来必然会有很大谬误。从实际效果看,据此评出的金奖、银奖茶品,往往跟茶友消费者的评价有一定距离。 笔者之前曾撰文指出,当前沿用黑茶审评是有历史上的原因的,当时用以出口创汇品质需求不高,且计划经济时代,人们对茶出口产量的追求高于品质。但时至今日,随着市场的增大和市场上六堡茶品类的逐步丰富,一套更适合六堡茶审评的规范方法是必须的。利于更准确更客观地对六堡茶进行品鉴审评,并引导六堡茶多品类开发和研究。也有利于将六堡茶的“槟榔香”等特点作为卖点,推广市场。 传统的审评是将六堡茶归入黑茶审评中,没有单列出来,也没有太多针对六堡茶特点的审评标准。如在黑茶的审评中,对“香”是要求不高的。只有从外形审评闻“干香”和茶汤的陈香、松烟香。在黑茶的审评方法中,对黑茶的香气的理解是“因黑茶经过渥堆发酵堆积没有绿茶清香;又因原料较粗老,工艺特殊,没有红茶、青茶的甜香花香”。因此,对“香”要求不多。 如此,六堡茶最具体色的槟榔香没有在审评中得到体现,或许有的六堡茶有槟榔香,且香浓醇和的却落选了,而没有槟榔香的六堡茶或许由于汤色漂亮、干茶条索匀齐等一些次要因素,却被评上了金奖。这对六堡茶而言,无疑会是一个莫大的讽刺。 遵循黑茶的审评方法,在以往的审评中,因为没有列出与六堡茶有关的评审标准,评委专家们都没有特别关注到六堡茶所独有的品种香——槟榔香,更别说六堡茶还有其他的木香等细小分类和各种香气强弱轻重的特点。而且,很多时候这些邀请来的外地审评专家,并没有太多六堡茶的品鉴实践和经验,有的甚至是很少喝或从未喝过六堡茶,而是靠以往对整个黑茶类审评的标准来评定六堡茶的优劣,也难怪这些专家们审评出来的结果会引起茶友们的质疑和否定。 揭示这个行内一直默认的规则,或许会招致某些人的不满,但笔者认为,不正视这些存在的问题,继续以这种不熟悉六堡茶的专家审评出来的结果去引导六堡茶市场走向,去引导消费口味,对六堡茶产业而言是非常不利的。一直以来,笔者发表的文章不乏一些针砭六堡茶产业现存问题和隐患的观点,包括以上的审评问题,还有一些品种选育推广、原种品种使用、原料品质把关、预防农残、市场监管不力及编号混乱、标准滞后等一系列问题,希望能引起有关部门的重视。也希望六堡茶产业同仁能够重视这些问题并很好地解决,防患于未然,未雨绸缪,使得整个六堡茶产业能够持续健康发展。知我知谓我心忧,不知我者谓我何求,让天下茶人能够安全放心地喝上一杯地道好六堡茶,笔者觉得就足够了。(笔者为报纸所做的六堡茶专栏“品茶论道”就此告一段落了,以后会继续在网络撰文与大家分享六堡茶品鉴心得,并在台湾专业期刊《茶艺·普洱壶艺》的“六堡茶专栏”里撰写专栏文章,为弘扬古老的六堡茶尽自己一份绵薄之力) -

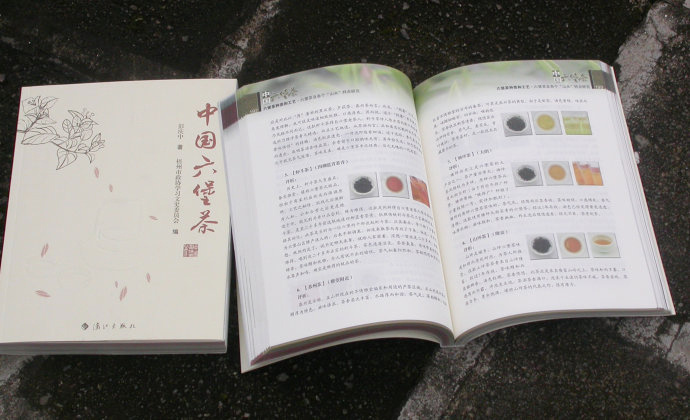

三口居士:拙作《中国六堡茶》书名冠“中国”之释义 (2012-12-23 11:07:22) 关于《中国六堡茶》书名冠“中国”之释义 拙作《中国六堡茶》出版发行以来,有茶友问及为何用此书名,为何不是广西六堡茶,或者是苍梧六堡茶、梧州六堡茶?有茶友说,这样,将产地扩展到整个中国,整个中国都产六堡茶,还怎么是“中国国家地理标志保护产品”呢?笔者闻之不觉莞尔。中国丝绸、中国京剧、中国景泰蓝、中国龙井茶、中国茅台酒这些响当当的名称,用之久矣,也成为外国朋友对中国工艺戏剧、中国茶文化、中国酒文化的符号的一种载体。一般人绝不会理解为“产地扩大”,或全国都可生产这个方面去,也不会因为冠以“中国”两字,这些有着鲜明特色、浓郁的地域特点的名优特产会丧失其优势吧?六堡茶,是广西苍梧的传统名茶,历史悠久,历来以侨销东南亚而驰名海内外。可以说,六堡茶是属于苍梧的,也是属于广西的,更是中国的和世界的,这样说毫不夸张,外销侨销也正是六堡茶之一大特色。当年侨销南洋的六堡茶,也曾经是海外华人华侨对中国传统茶文化的传承,对遥远的中国故园乡情乡思的一种寄托和文化皈依。在南洋诸国如马来西亚、新加坡等国、在日本韩国这些过去六堡茶的传统消费市场,乃至欧美、澳洲等现在新兴的六堡茶消费国家和地区,说起品质优秀的六堡茶,人们也往往会冠以“中国”两个字,这是中国的骄傲,也是六堡茶的骄傲。六堡茶中国苍梧县的名优特产,其品质是特有的,离开了梧州、离开了苍梧、离开了六堡,生产不出地道的六堡茶,这早已为实践所证明。我们根本不用担心冠以“中国”两字,就会扩大了产地,加剧了竞争。风味独特、文化深厚、千年传承的六堡茶总该有这样的自信与胸怀吧?拙作将六堡茶前冠以“中国”,意在反映出业界应有的一种气度、呈现出一种眼界、展现出一种胸怀、体现出一种高度、立足、也凸现产品市场面向及期许。吾心拳拳,惟天下茶人知之。

三口居士:拙作《中国六堡茶》书名冠“中国”之释义 (2012-12-23 11:07:22) 关于《中国六堡茶》书名冠“中国”之释义 拙作《中国六堡茶》出版发行以来,有茶友问及为何用此书名,为何不是广西六堡茶,或者是苍梧六堡茶、梧州六堡茶?有茶友说,这样,将产地扩展到整个中国,整个中国都产六堡茶,还怎么是“中国国家地理标志保护产品”呢?笔者闻之不觉莞尔。中国丝绸、中国京剧、中国景泰蓝、中国龙井茶、中国茅台酒这些响当当的名称,用之久矣,也成为外国朋友对中国工艺戏剧、中国茶文化、中国酒文化的符号的一种载体。一般人绝不会理解为“产地扩大”,或全国都可生产这个方面去,也不会因为冠以“中国”两字,这些有着鲜明特色、浓郁的地域特点的名优特产会丧失其优势吧?六堡茶,是广西苍梧的传统名茶,历史悠久,历来以侨销东南亚而驰名海内外。可以说,六堡茶是属于苍梧的,也是属于广西的,更是中国的和世界的,这样说毫不夸张,外销侨销也正是六堡茶之一大特色。当年侨销南洋的六堡茶,也曾经是海外华人华侨对中国传统茶文化的传承,对遥远的中国故园乡情乡思的一种寄托和文化皈依。在南洋诸国如马来西亚、新加坡等国、在日本韩国这些过去六堡茶的传统消费市场,乃至欧美、澳洲等现在新兴的六堡茶消费国家和地区,说起品质优秀的六堡茶,人们也往往会冠以“中国”两个字,这是中国的骄傲,也是六堡茶的骄傲。六堡茶中国苍梧县的名优特产,其品质是特有的,离开了梧州、离开了苍梧、离开了六堡,生产不出地道的六堡茶,这早已为实践所证明。我们根本不用担心冠以“中国”两字,就会扩大了产地,加剧了竞争。风味独特、文化深厚、千年传承的六堡茶总该有这样的自信与胸怀吧?拙作将六堡茶前冠以“中国”,意在反映出业界应有的一种气度、呈现出一种眼界、展现出一种胸怀、体现出一种高度、立足、也凸现产品市场面向及期许。吾心拳拳,惟天下茶人知之。 -

-

三口居士:从历史成因辨析黑茶品质之关键(上) (2013-01-20 12:23:55) 茶叶发展史上为什么会出现黑茶?为什么单单是某几个茶区出现黑茶?影响六堡茶等黑茶品质最关键的要素是选用茶青原料品种还是工艺?抑或是后期存放?我们研判哪几个方面才能选购到好的黑茶?从历史成因辨析黑茶品质之关键 (上) 回望历史,我们可以发现,黑茶的出现既是偶然,也是必然的。 在中国不同的区域,在川汉、湖南、云南、广西等,在不同的人文环境、不同的地理气候,黑茶中不同的品种,在大致相同的历史时间,演绎着类似的发展进程。黑茶的出现与当时迫切需要的茶叶长途运输密不可分,甚至可以说,茶叶贸易所需的长距离的运输促进了黑茶的产生。通过自然和人工的双重筛选,适合长途运输、长时间存储的茶类逐步发展形成黑茶。 黑茶的产生从开始到最终形成今天的几大品种,其内含物丰富、酚氨比适宜、品种特色香等诸多品种因素都起着决定作用。探寻并研究这些因素,或许可以为我们今天辨析黑茶品质之决定要素、优化山头名种提升品质提供某些启示。 ●六大茶类中的黑茶 历史品种面临尴尬 人们说“黑茶”一词,往往有两种意思,一是“安化黑茶”简称做“黑茶”,另一种是茶类。中国现代生产的茶叶依据制造方法和茶多酚氧化程度的不同分作六大茶类,即绿茶、白茶、黄茶、青茶、黑茶、红茶。黑茶是其中一个大类,其中比较典型的有湖南黑茶、湖北老青茶、四川黑茶(四川边茶)和滇桂黑茶,而滇桂黑茶则包括云南普洱茶和广西六堡茶。 从生煮羹饮到唐宋时期的蒸青团茶,从野采药用到绿茶工艺逐步形成并规范,中国茶叶迈出了最重要的一步,也为后来各大茶类的出现奠定了基础。在这个阶段,都是简单工艺的绿茶,到宋代团茶饼开始出现一些工艺的改变,但其本质上仍然是绿茶。 从明代开始,由于不做茶饼,开始从绿茶逐步发展出红茶、白茶、黄茶、黑茶,至明末清初青茶(乌龙茶)出现,六大茶类就齐全了。但一直以来,中国的茶没有明确地分类研究,而多以地名直接命名,直到近代出现六大茶类分类。这种分类法是现代茶学家、茶业教育家,制茶专家陈椽教授首先提出的。陈椽教授于1979年撰写《茶叶分类理论与实践》一文,以茶叶变色理论为基础,提出了新的分类法,这种分类法既体现了茶叶制茶方面的系统性,又体现了茶叶品质的系统性。 据云南茶业界有明确记载的是1974年研发出普洱熟茶工艺,而梧州六堡茶则在1958年就已经开始现代渥堆工艺的尝试。陈椽教授是1979年提出这六大茶类分类的,当时六堡茶、普洱熟茶的现代渥堆工艺已经非常成熟,从生产和市场流通来看,普洱茶已经是熟普洱茶,六堡茶也以现代工艺六堡茶为代表了。据陈椽教授当时的理论,以六堡茶和普洱茶、湖南安化黑茶三大类为代表,作为发酵程度较高、茶多酚氧化程度较高而归入了黑茶一类。 近年来,随着历史上的普洱茶———生普为大多数茶友所熟悉,传统工艺的六堡茶作为六堡茶工艺发展过程中不可或缺的一环也被大多数茶友所了解,茶友们开始困惑并为此引发了论战。 其实,我们现在大可不必纠结于具体该怎么分类。陈椽教授是基于当时流通茶品品质特征把普洱茶和六堡茶都归入到黑茶中,把这几个地方这些现代渥堆工艺的茶归入了黑茶。但有一个问题,很值得研究,为什么仅仅是这几个产区的茶,在工艺发展史的后期会出现渥堆发酵工艺?其早期茶品和现代茶品内在有什么必然联系? 要弄清楚这个问题,我们不妨溯源黑茶发展历史,细细分析其源起和形成过程。 ●长距离运销 促使黑茶逐步形成 虽然四川的“乌茶”不能算是严格意义上的黑茶,但称作黑茶的雏形还是可以的。 11世纪前后,四川就已经有“乌茶”在生产了。当时的“乌茶”,就是将鲜叶经过蒸青制成的绿茶,由当地茶课司征收,运交茶马司与西北各游牧民族交换马匹。《明史》卷八十志第五十六中有记载:明太祖朱元璋“诏天全六番司民,免其徭役,专令蒸乌茶易马”;“陕西二万六千斤有奇,四川一百万斤。设茶马司於秦、洮、河、雅渚州,自碉门、黎、雅抵朵甘、乌思藏,行茶之地五千馀里”,足见规模之大。 团饼茶原来是供应上流社会的,较为精细。随着边区少数民族对茶需求的增加,特别是存储成本和运往边区的长途运输成本的增加,所用原料也逐步采用粗老茶青以降低成本,不过,而其存储、长距离运输至边区所耗费的时间,恰恰将其青绿色转为乌黑色,将粗涩转化为甘醇,由此受到边区牧民的广泛青睐。这估计是最早的经过长时间存储、长距离运输所“选择”出来的茶种和茶叶等级了。 黑茶中著名茶种如普洱茶、六堡茶、安化黑茶等,都同样地历经长距离运输的“选择”,普洱茶、安化黑茶经茶马古道以人背马驮销往北方和西北边疆地区,后逐步销往中原广大地区,乃至进贡朝廷。而广西六堡茶则是以竹排、小船沿着茶船古道,在珠江流域传播、消费,并发展至整个岭南广府文化圈,并通过广东、香港转销到南洋诸国。 明代开始,朱元璋“罢造龙团,一照各处,采芽以进”这个不造龙团改做散茶的圣旨一下,上行下效,崇尚散茶之风推广开来。其时,全国各地特别是南方茶的种植区域已经相当大,以广西为例,从明代万历《明会典》卷37《茶课》记载的资料上来看,广西各府州均有茶叶生产,每年茶税在1183贯左右。其中产茶较多的州县是:桂林府的临桂、兴安、义宁,柳州府的象州、宾州。庆远府的思恩,浔州府的贵县,平乐府的恭城、修仁,南宁府的宣化,梧州府的岑溪等,品种非常多。 可以推测,一开始,跨省售卖、长途运送的茶叶会有多个品种,包括一些细嫩绿茶等。但茶商及民众很快便发现,在长时间运输过程中,某些茶很快失去鲜香,且不够浓厚,不耐泡,不解腻,特别是不适合西北边区及普罗大众消费,渐渐地少出现在选购之列而被市场淘汰。而一些茶质地浓厚、粗老低价的茶种,因浓酽苦涩而耐于长途运输,甚至在长距离运输、长时间储存后,更显醇和厚重,被人们所青睐,逐步发展形成黑茶工艺,成为黑茶品种。 ●适宜久存 逐渐成为品质特点 现在可考的最早出现的“黑茶”一词是《明史·茶法》中提到的“产地有限,悉征黑茶”(明嘉靖三年即公元1524年),所指的是安化一带所产的茶,这“黑茶”二字,从其出处来看,已经与长时间长距离的边区运销、茶马互易紧密相连了。当然,这个黑茶与现代意义上陈椽教授划分的黑茶是不同的。 有意思的是,从“茶马交易”开始以来,只有汉中、四川的茶作为官茶,由政府控制用作边销,而湖南黑茶属私茶是不能随意边销的。据《明会典·茶课》所载:弘治三年(西元1490年),朝廷“令今后进贡蕃僧该赏食茶,不许于湖广等处收买私茶,违者尽数入官。”可见当时的“蕃僧”已经发现“湖广等处的私茶”味道好而价钱便宜,偷偷采办了。茶味浓厚的湖茶偷偷地销往边区很大程度影响了汉川茶的销售,于是,在107年后的明万历二十三年(西元1597年),御史徐侨上奏称:汉川茶少而值高,湖南茶多而值平,又汉中,保宁不尽产茶,而西、紫通已仅足小引食用。湖茶之行,原与汉中无妨。汉茶味甘,煎熬易薄,湖茶味苦,酥酪相宜。由此安化黑茶终被朝廷正式定为官茶,“取代汉川之茶,贮边易马”。 17世纪前期,安化黑茶以“味苦于酥酪为宜”的品质,取代了占有中国边疆市场上千年的汉中、四川茶,成为了西北边销茶的市场主导。其决定性因素并不在于某位御史的陈情上奏,关键还是由其本身“价廉物美”所赢得的。 在历史的长河中,黑茶的品种形成、筛选和发展,可以说既是人工的选择,也是自然的选择。适宜久存也是一个相对重要的指标,在长途运输之前,尚需进行囤货仓储,或等待马帮,或等待船期,或河水的季节性通航。销售到终端后,也不是一下子就会消耗完的,还需能够边存边喝,维持一定时间内不变质,才符合大众的消费习惯。在气候严酷的西北边区、在岭南炎热而潮湿的环境、在南洋暑湿瘴疠之地等,由于当时没有真空包装、没有冷冻保存、更没有恒温恒湿仓库,适宜存放、存后更优的品种是民众必然选择。由此,茶味浓厚、利于长距离运输、能够在长时间存放不劣变、甚至,在长时间的存放后,反而变得更醇厚回甘、越存品质越佳的茶类品种,必然为人们所选择,被接受、传播并形成口碑。 与湖南黑茶类似的,还有大家都熟悉的云南普洱茶和广西苍梧六堡茶由此脱颖而出。 六堡茶在医药并不发达的山区,其药用的功效是很诱人的。即使是交通方便的南粤大地,除了一些急性病,一般的肠胃调理,屙呕肚痛,或一些慢性的肠胃湿热等症状,人们还是寄望于日常饮茶的调理功能的。而作为“睇门口”以应不备之需的茶,有效和耐放是其购买的重要衡量因素。 在缺医少药的年代,崇信中医的广府民众把六堡茶当做备用药材存放着以备不时之需。 清末民初,当时同样是有其他的绿茶在广府地区销售的,当时是没有冰箱存放的,在炎热的岭南,历经比较,绿茶往往一年半年已经是失去其让人“惊艳”的香气,而六堡茶却逐步变得醇和而溢香,一增一减,这种后来才发展并命名、归类于黑茶的当时也称作“桂青”“青茶”的六堡茶,也因其价廉,得到了岭南民众的喜爱并传播开去。 笔者曾经考证并撰文述及六堡茶“越陈越佳”是很早在六堡茶乡和岭南、港澳及南洋地区所流传的,并且,有因抗战而囤积于乡间数年的六堡茶卖出数倍高价的佚事。越陈越香、越陈越佳这些说法,能够在六堡茶、普洱茶和其他黑茶中流传,是为大多数茶友的实践所证实,而这种“越陈越佳”、崇尚陈茶的特性,由其品质所决定,并直接导致了在上世纪五六十年代在海外需求和香港信息反馈并开发研制现代渥堆工艺,只有这些地区的茶,在历史长河的淘汰和消费地区人们的消费选择中,逐步形成黑茶。(待续)