搜索到

42

篇与

的结果

-

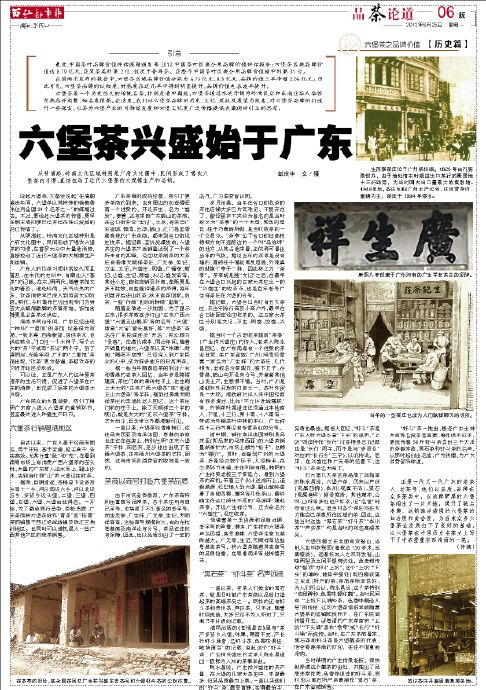

六堡茶之品牌价值(一)【历史篇】 (2012-06-24 23:35:44) 本文拟分四个篇章连载,分别为【历史篇】【文化篇】【现状篇】【展望篇】—————————— 引言 ——————————最近,中国茶叶品牌价值评估课题组发布2012中国茶叶区域公用品牌价值评估报告:六堡茶区域品牌价值达8.79亿元,在黑茶类列第2位,仅次于普洱茶。在整个中国茶叶区域公用品牌价值榜中列第31位。在前两次发布的报告中,六堡茶区域品牌价值分别为6.73亿元、8.3亿元,品牌价值三年净增2.06亿元。由此可见,六堡茶品牌的认知度、好感度在这几年中得到明显提升,品牌价值也在逐年提升。六堡茶是一个历史悠久的传统名茶,特别是清中期起,六堡茶通过水运外销为岭南民众和东南亚华人华侨所熟悉并消费,知名度很高。在这里,我们以六堡茶品牌的历史、文化、现状及展望为线索,对六堡茶品牌的打造作一些探索,以其为六堡产业的可持续发展和六堡文化更广泛传播提供点滴抛砖引玉的思考。六堡茶兴盛始于广东彭庆中 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi从明清起,岭南文化区域特别是广府文化圈中,民间形成了喝饮六堡茶的习惯,直接拉动了近代六堡茶的大规模生产和运销。说起六堡茶,大都会说起“在清朝嘉庆年间,六堡茶以其特殊的槟榔香味位列全国24个名茶之一”的辉煌过去。不过,要说起六堡茶的传播,更早在明末清初便已经开始在珠江流域的沿江传播了。从明清起,岭南文化区域特别是广府文化圈中,民间形成了喝饮六堡茶的习惯,在普罗大众中大量地消费,直接拉动了近代六堡茶的大规模生产和运销。广东人的饮茶习惯非常悠久而且普及,在宋代的史料中,有潮汕人“善茶”的记载。在宋、明两代,随着茶馆文化的普及,地处岭南、天气炎热的广东,饮茶消费早已深入到劳苦大众阶层。明代,乡村集市已经出现专门为劳苦大众解渴歇脚的茶寮茶馆,饭馆食肆更是必备茶水供应。清咸丰同治年间,广东已经出现一种叫“一厘馆”的茶馆,设备很为简陋,一张木桌,四条板凳,提供茶水,也供应糕点,门口挂一个木牌子,写个大大的“茶”字或写“茶话”两个字。到了清同治、光绪年间,广州的“二厘馆”茶馆出现,“饮茶”更为普遍,茶楼饮茶的习惯开始逐步形成。可以说,正是广东人的这种爱茶嗜茶的生活习惯,促进了六堡茶在广东的消费,也促成了后来的六堡茶大兴盛。广东民众的大量消费,吸引了精明广东商人进入六堡茶的营销环节,甚至最终进入种植生产环节。 六堡茶行销粤港地区自古以来,广东人善于经商而闻名,勇于开拓、善于变通、踏实肯干、务实高效。尤其注重“敢”和“先”。在看到南粤市场上有消费广西六堡茶的苗头时,大量的广东商人逆水而上,翻山涉水,去到当时很“山”的六堡设庄收茶。据考,自明清起,苍梧县下设多贤乡等十一乡,河以南设六乡,河以北设五乡,多贤乡设头堡、二堡、三堡、四堡、五堡、六堡,六堡由此得名。一开始,为了避免同行竞争、争抢货源,广东茶商将六堡茶称作“青茶”或“桂青”茶而销售于西江沿岸城镇及珠江三角洲地区。也同时可以借机混入一些广西其他产区的绿茶销售。广东茶商的成功经营,吸引了更多茶商的到来,也有周边的如苍梧旺甫一个姓梁的,开设茶庄,名为“盛发”。接着,还有来自广东鹤山的茶商,在合口街开设“生记”。之后,有来自广东省城、郁南、云浮、鹤山、江门甚至香港等地的广东茶商,都来到合口街设庄收茶。据记载,至抗战爆发前,六堡茶庄的六堡茶产运销量达到了一个前所未有的高峰,设庄收茶制茶的大茶庄有香港天顺祥茶庄、广元泰、英记、万生、文记、兴盛庄、同盛、广福泰、新记、公盛、生记、源盛、永记、盛发等等,其他小庄、自收自销及行商、走贩更是多不胜数,有些雇请懂茶的师傅,每年初春开始进山收茶,秋末运茶回家。后来,一些“行商”也纷纷转做“座商”。随着竞争进一步加剧,为了显示正宗,很多茶商逐步打出“正宗广西六堡”“六堡正山靓茶”等的名号,“六堡”谐音“六宝”意头甚好,其“六堡茶”茶名在广东民间逐步“开名”,民众颇为“受落”。在清代咸丰、同治年间,随着产销量的增大,六堡茶以其“味厚”、耐泡、“隔夜不变馊”已经深入到广东民众的心中,成为很多地方的日常用茶。据一些当年随着运茶船到过广东和香港的老茶人回忆,当年多是骑楼建筑,茶庄门前的青砖柱子上,往往刷上大大的“正宗广西六堡茶”或“地道正山六堡茶”等字样。据到过香港天顺祥茶庄的李旭秋老人回忆,这个茶庄门前的柱子上,除了天顺祥三个字的唛记,就是大大的“正宗六堡茶”字样,字大如斗,百余米之外都清晰可见。一直以来,六堡茶经香港转口,运往马来西亚及南洋诸国,粤港的茶商也往往在包装上,特别注明“正宗六堡茶”字样,而后来,逐步地也出现了苍梧六堡茶、正宗梧州六堡茶的字样,固然,这与市场及消费者的取向是一致的。彭庆中 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi茶商以商号打造六堡茶品质六堡茶之品牌价值(一)【历史篇】由于市场竞争激烈,广东茶商特别注重商号品牌茶,各个茶庄均有自己字号。也培育了不少著名的老字号,如生茂泰、广生祥、广元泰、生记、天顺祥等等。这些商号规模较大,有的在桂粤港澳及南洋设有分号,茶品往往较有保障,因此,也以品质创出了一定的名气,广为消费者认同。岁月沧桑,当年在合口街收茶的茶庄店铺大多已片瓦难觅、不复存在了,曾经留存下来较为著名的是当时称之为“茶亭”的一个大屋,黑色的屋瓦,柱子乃青砖所砌,是当时收茶的一个交易点。“茶亭”位于合口街往高枧梧峒方向不远路边的一个叫“马练坪”的地方,从其占地来看,还依稀可看出当年的气势。据说当年的茶亭是没有墙的,青砖柱子撑起黑瓦屋盖,外观真的就像个亭子一样,因此称之为“茶亭”。茶亭就是继“文记”之后,在最早在六堡合口兴起的五家大茶庄之一的“兴盛庄”的收茶点,也是百年老号广生祥茶庄在六堡的分号。据记载,六堡合口当时有五大茶庄,系当年除行商及小商户外,最早在合口街固定设庄收茶的。这五家大茶庄分别是文记、万生、同盛、悦盛、兴盛。据当时一个古老收茶建筑“茶亭”(广生祥兴盛庄)的传人、老茶人陈永昌回忆,在广东南海有一个姓梁的茶业世家,在广东省城(广州)河南经营着一家名为“广生祥”的大茶庄,几代相传,老板名为梁鼎元,膝下五子,在香港、鹤山均开设有分号,并兼营其他山货土产,生意很不错。当时,广州是清朝对外开放的口岸之一,茶叶外贸是一大项。清政府对洋人来中国经商有很多规定,比如“不允许进城骚民”等,外销茶叶渠道往往须通过本地商人,于是,十三行、第十甫、十八甫等一带成为外销茶叶中转的中心,广生祥在十三行内再设有专营茶业的分号。清中期,销往南洋诸国特别是马来亚(即后来的马来西亚)的六堡茶销量渐渐扩大,市场上颇为“抢手”,也颇为“得价”。其时,运输到广州的六堡茶,多是经过数个环节,几经转手,在交易环节末端,往往利润有限。精明的广生祥梁老板三子梁廷方,看到六堡茶的商机,带着三个伙计逆流而上,追根溯源,经梨埠入到六堡,翻山越岭查看了当地四柳、塘坪等几处茶山,最终确定在合口码头不远的“马练坪”建起茶亭,开设广生祥分号,正式命名为“兴盛庄”,设庄收茶。凭借着第一手货源和品质过硬、老字号的声誉、很快,广生祥的六堡茶声名远播,甚受追捧,六堡茶生意也越做越大。广元泰、生记、天顺祥等这些粤港老茶号,将六堡茶随着其老商号的品质信誉,在粤港南洋等地传播开去。 “黑石茶”“虾斗茶”名声远扬一直以来,受茶人们推崇的黑石茶,就是旧时被广东茶商以品质打造起来的高端茶品之一。同样的还有虾斗茶和恭州茶、芦荻茶。只不过,随着时间流逝,大多已经不为人所知了,只剩只字片语的记载。清同治版的《苍梧县志》里有“茶产多贤乡六堡,味厚,隔宿不变,产长行虾斗埇者,名虾斗茶,色香味俱佳,唯稍薄耳”的记载,说起这个“虾斗”茶,广生祥兴盛庄的老茶人陈永昌道出一段鲜为人知的茶事掌故。陈永昌说,广生祥兴盛庄的茶产量,在六堡的几家大茶庄中,不算最多,但其品质最为上乘。一直以来他们的“虾斗”茶,最受青睐,卖得最抢手,品质也最佳。据老人回忆,“虾斗”茶是广东人听六堡乡音“下头”的误听,“上坑”则误传作“长行”(《苍梧县志》记载也是“长行”两字,而不是与“多贤乡”对应的“长行乡”三字),以讹传讹。后来,在兴盛庄和广元泰的经营下,这“虾斗”茶声名大振了。对六堡几大茶区茶品质了如指掌的陈永昌说,六堡产茶,历来以芦荻(现属四柳)、恭州(现属不倚)、黑石(现属塘坪)颇受推崇。其他理冲、公坪、山坪等多处也产好茶,但“名堂”却没有这么响。但当时各个茶庄均在大力推自己茶青所在区域的茶,因此,这些当时这些“黑石茶”“虾斗茶”“恭州茶”“芦荻茶”均是当时的知名高端茶品。六堡四柳之东北面有双髻山,当地人也叫双髻顶(海拔达750多米,云雾缭绕),远看状如人之双环发髻,山峰两髻及之间平缓窝坑处,故老相传称“髻顶”亦叫“上坑”,这个“上坑”“下头”的埇岭,地势平缓处(现四柳荻尾之东北)所产的茶,茶质茶味非常好,为人们所公认。陈永昌说,这个茶特别“浓甜醇和,色香味都好靓”。当时民间有“上坑下头埇岭茶,色香味靓逢人夸”的说法,这句六堡茶谚很早就随着六堡茶的运销顺流而下,在广东民间传播开去。讲粤语的广东茶商将“上坑”“下头埇”误作“常亨”或“长行”“虾斗埇”而流传。当时,在广东茶商看来,黑石茶和虾斗茶是六堡靓茶的代表,倍受粤港茶商的欢迎,往往不惜重金采购。当时精明的广生祥梁老板,很快就弄清这个靓茶的出处,并推出了品质非常优秀,色香味俱佳的虾斗茶,同时也以黑石所产茶青制作“黑石”茶,在广东省城销售。“虾斗”茶一推出,极受广东士绅大官等名流茶客追捧,每年供不应求,更流传着50斤虾斗茶卖出三千大洋的茶事掌故,黑石茶和虾斗茶的名声,从那时起创出名堂,广为传播,为广大消费者所称道。彭庆中 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi正是一代又一代广东的老茶人、老茶号,他们以品质、品牌在众多茶类中,以浓醇酽厚的六堡茶闯出了一片天地,提升了驰名港澳、远销南洋诸国的六堡茶的知名度和美誉度,为后来众多六堡茶企发展打下了良好的基础,以六堡茶在中国历史名茶史上写下了中浓墨重彩而绚丽的一笔。(待续)

六堡茶之品牌价值(一)【历史篇】 (2012-06-24 23:35:44) 本文拟分四个篇章连载,分别为【历史篇】【文化篇】【现状篇】【展望篇】—————————— 引言 ——————————最近,中国茶叶品牌价值评估课题组发布2012中国茶叶区域公用品牌价值评估报告:六堡茶区域品牌价值达8.79亿元,在黑茶类列第2位,仅次于普洱茶。在整个中国茶叶区域公用品牌价值榜中列第31位。在前两次发布的报告中,六堡茶区域品牌价值分别为6.73亿元、8.3亿元,品牌价值三年净增2.06亿元。由此可见,六堡茶品牌的认知度、好感度在这几年中得到明显提升,品牌价值也在逐年提升。六堡茶是一个历史悠久的传统名茶,特别是清中期起,六堡茶通过水运外销为岭南民众和东南亚华人华侨所熟悉并消费,知名度很高。在这里,我们以六堡茶品牌的历史、文化、现状及展望为线索,对六堡茶品牌的打造作一些探索,以其为六堡产业的可持续发展和六堡文化更广泛传播提供点滴抛砖引玉的思考。六堡茶兴盛始于广东彭庆中 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi从明清起,岭南文化区域特别是广府文化圈中,民间形成了喝饮六堡茶的习惯,直接拉动了近代六堡茶的大规模生产和运销。说起六堡茶,大都会说起“在清朝嘉庆年间,六堡茶以其特殊的槟榔香味位列全国24个名茶之一”的辉煌过去。不过,要说起六堡茶的传播,更早在明末清初便已经开始在珠江流域的沿江传播了。从明清起,岭南文化区域特别是广府文化圈中,民间形成了喝饮六堡茶的习惯,在普罗大众中大量地消费,直接拉动了近代六堡茶的大规模生产和运销。广东人的饮茶习惯非常悠久而且普及,在宋代的史料中,有潮汕人“善茶”的记载。在宋、明两代,随着茶馆文化的普及,地处岭南、天气炎热的广东,饮茶消费早已深入到劳苦大众阶层。明代,乡村集市已经出现专门为劳苦大众解渴歇脚的茶寮茶馆,饭馆食肆更是必备茶水供应。清咸丰同治年间,广东已经出现一种叫“一厘馆”的茶馆,设备很为简陋,一张木桌,四条板凳,提供茶水,也供应糕点,门口挂一个木牌子,写个大大的“茶”字或写“茶话”两个字。到了清同治、光绪年间,广州的“二厘馆”茶馆出现,“饮茶”更为普遍,茶楼饮茶的习惯开始逐步形成。可以说,正是广东人的这种爱茶嗜茶的生活习惯,促进了六堡茶在广东的消费,也促成了后来的六堡茶大兴盛。广东民众的大量消费,吸引了精明广东商人进入六堡茶的营销环节,甚至最终进入种植生产环节。 六堡茶行销粤港地区自古以来,广东人善于经商而闻名,勇于开拓、善于变通、踏实肯干、务实高效。尤其注重“敢”和“先”。在看到南粤市场上有消费广西六堡茶的苗头时,大量的广东商人逆水而上,翻山涉水,去到当时很“山”的六堡设庄收茶。据考,自明清起,苍梧县下设多贤乡等十一乡,河以南设六乡,河以北设五乡,多贤乡设头堡、二堡、三堡、四堡、五堡、六堡,六堡由此得名。一开始,为了避免同行竞争、争抢货源,广东茶商将六堡茶称作“青茶”或“桂青”茶而销售于西江沿岸城镇及珠江三角洲地区。也同时可以借机混入一些广西其他产区的绿茶销售。广东茶商的成功经营,吸引了更多茶商的到来,也有周边的如苍梧旺甫一个姓梁的,开设茶庄,名为“盛发”。接着,还有来自广东鹤山的茶商,在合口街开设“生记”。之后,有来自广东省城、郁南、云浮、鹤山、江门甚至香港等地的广东茶商,都来到合口街设庄收茶。据记载,至抗战爆发前,六堡茶庄的六堡茶产运销量达到了一个前所未有的高峰,设庄收茶制茶的大茶庄有香港天顺祥茶庄、广元泰、英记、万生、文记、兴盛庄、同盛、广福泰、新记、公盛、生记、源盛、永记、盛发等等,其他小庄、自收自销及行商、走贩更是多不胜数,有些雇请懂茶的师傅,每年初春开始进山收茶,秋末运茶回家。后来,一些“行商”也纷纷转做“座商”。随着竞争进一步加剧,为了显示正宗,很多茶商逐步打出“正宗广西六堡”“六堡正山靓茶”等的名号,“六堡”谐音“六宝”意头甚好,其“六堡茶”茶名在广东民间逐步“开名”,民众颇为“受落”。在清代咸丰、同治年间,随着产销量的增大,六堡茶以其“味厚”、耐泡、“隔夜不变馊”已经深入到广东民众的心中,成为很多地方的日常用茶。据一些当年随着运茶船到过广东和香港的老茶人回忆,当年多是骑楼建筑,茶庄门前的青砖柱子上,往往刷上大大的“正宗广西六堡茶”或“地道正山六堡茶”等字样。据到过香港天顺祥茶庄的李旭秋老人回忆,这个茶庄门前的柱子上,除了天顺祥三个字的唛记,就是大大的“正宗六堡茶”字样,字大如斗,百余米之外都清晰可见。一直以来,六堡茶经香港转口,运往马来西亚及南洋诸国,粤港的茶商也往往在包装上,特别注明“正宗六堡茶”字样,而后来,逐步地也出现了苍梧六堡茶、正宗梧州六堡茶的字样,固然,这与市场及消费者的取向是一致的。彭庆中 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi茶商以商号打造六堡茶品质六堡茶之品牌价值(一)【历史篇】由于市场竞争激烈,广东茶商特别注重商号品牌茶,各个茶庄均有自己字号。也培育了不少著名的老字号,如生茂泰、广生祥、广元泰、生记、天顺祥等等。这些商号规模较大,有的在桂粤港澳及南洋设有分号,茶品往往较有保障,因此,也以品质创出了一定的名气,广为消费者认同。岁月沧桑,当年在合口街收茶的茶庄店铺大多已片瓦难觅、不复存在了,曾经留存下来较为著名的是当时称之为“茶亭”的一个大屋,黑色的屋瓦,柱子乃青砖所砌,是当时收茶的一个交易点。“茶亭”位于合口街往高枧梧峒方向不远路边的一个叫“马练坪”的地方,从其占地来看,还依稀可看出当年的气势。据说当年的茶亭是没有墙的,青砖柱子撑起黑瓦屋盖,外观真的就像个亭子一样,因此称之为“茶亭”。茶亭就是继“文记”之后,在最早在六堡合口兴起的五家大茶庄之一的“兴盛庄”的收茶点,也是百年老号广生祥茶庄在六堡的分号。据记载,六堡合口当时有五大茶庄,系当年除行商及小商户外,最早在合口街固定设庄收茶的。这五家大茶庄分别是文记、万生、同盛、悦盛、兴盛。据当时一个古老收茶建筑“茶亭”(广生祥兴盛庄)的传人、老茶人陈永昌回忆,在广东南海有一个姓梁的茶业世家,在广东省城(广州)河南经营着一家名为“广生祥”的大茶庄,几代相传,老板名为梁鼎元,膝下五子,在香港、鹤山均开设有分号,并兼营其他山货土产,生意很不错。当时,广州是清朝对外开放的口岸之一,茶叶外贸是一大项。清政府对洋人来中国经商有很多规定,比如“不允许进城骚民”等,外销茶叶渠道往往须通过本地商人,于是,十三行、第十甫、十八甫等一带成为外销茶叶中转的中心,广生祥在十三行内再设有专营茶业的分号。清中期,销往南洋诸国特别是马来亚(即后来的马来西亚)的六堡茶销量渐渐扩大,市场上颇为“抢手”,也颇为“得价”。其时,运输到广州的六堡茶,多是经过数个环节,几经转手,在交易环节末端,往往利润有限。精明的广生祥梁老板三子梁廷方,看到六堡茶的商机,带着三个伙计逆流而上,追根溯源,经梨埠入到六堡,翻山越岭查看了当地四柳、塘坪等几处茶山,最终确定在合口码头不远的“马练坪”建起茶亭,开设广生祥分号,正式命名为“兴盛庄”,设庄收茶。凭借着第一手货源和品质过硬、老字号的声誉、很快,广生祥的六堡茶声名远播,甚受追捧,六堡茶生意也越做越大。广元泰、生记、天顺祥等这些粤港老茶号,将六堡茶随着其老商号的品质信誉,在粤港南洋等地传播开去。 “黑石茶”“虾斗茶”名声远扬一直以来,受茶人们推崇的黑石茶,就是旧时被广东茶商以品质打造起来的高端茶品之一。同样的还有虾斗茶和恭州茶、芦荻茶。只不过,随着时间流逝,大多已经不为人所知了,只剩只字片语的记载。清同治版的《苍梧县志》里有“茶产多贤乡六堡,味厚,隔宿不变,产长行虾斗埇者,名虾斗茶,色香味俱佳,唯稍薄耳”的记载,说起这个“虾斗”茶,广生祥兴盛庄的老茶人陈永昌道出一段鲜为人知的茶事掌故。陈永昌说,广生祥兴盛庄的茶产量,在六堡的几家大茶庄中,不算最多,但其品质最为上乘。一直以来他们的“虾斗”茶,最受青睐,卖得最抢手,品质也最佳。据老人回忆,“虾斗”茶是广东人听六堡乡音“下头”的误听,“上坑”则误传作“长行”(《苍梧县志》记载也是“长行”两字,而不是与“多贤乡”对应的“长行乡”三字),以讹传讹。后来,在兴盛庄和广元泰的经营下,这“虾斗”茶声名大振了。对六堡几大茶区茶品质了如指掌的陈永昌说,六堡产茶,历来以芦荻(现属四柳)、恭州(现属不倚)、黑石(现属塘坪)颇受推崇。其他理冲、公坪、山坪等多处也产好茶,但“名堂”却没有这么响。但当时各个茶庄均在大力推自己茶青所在区域的茶,因此,这些当时这些“黑石茶”“虾斗茶”“恭州茶”“芦荻茶”均是当时的知名高端茶品。六堡四柳之东北面有双髻山,当地人也叫双髻顶(海拔达750多米,云雾缭绕),远看状如人之双环发髻,山峰两髻及之间平缓窝坑处,故老相传称“髻顶”亦叫“上坑”,这个“上坑”“下头”的埇岭,地势平缓处(现四柳荻尾之东北)所产的茶,茶质茶味非常好,为人们所公认。陈永昌说,这个茶特别“浓甜醇和,色香味都好靓”。当时民间有“上坑下头埇岭茶,色香味靓逢人夸”的说法,这句六堡茶谚很早就随着六堡茶的运销顺流而下,在广东民间传播开去。讲粤语的广东茶商将“上坑”“下头埇”误作“常亨”或“长行”“虾斗埇”而流传。当时,在广东茶商看来,黑石茶和虾斗茶是六堡靓茶的代表,倍受粤港茶商的欢迎,往往不惜重金采购。当时精明的广生祥梁老板,很快就弄清这个靓茶的出处,并推出了品质非常优秀,色香味俱佳的虾斗茶,同时也以黑石所产茶青制作“黑石”茶,在广东省城销售。“虾斗”茶一推出,极受广东士绅大官等名流茶客追捧,每年供不应求,更流传着50斤虾斗茶卖出三千大洋的茶事掌故,黑石茶和虾斗茶的名声,从那时起创出名堂,广为传播,为广大消费者所称道。彭庆中 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi正是一代又一代广东的老茶人、老茶号,他们以品质、品牌在众多茶类中,以浓醇酽厚的六堡茶闯出了一片天地,提升了驰名港澳、远销南洋诸国的六堡茶的知名度和美誉度,为后来众多六堡茶企发展打下了良好的基础,以六堡茶在中国历史名茶史上写下了中浓墨重彩而绚丽的一笔。(待续) -

六堡茶:传统制作 VS 现代工艺 (2012-07-23 08:48:59) 传统工艺(古法制作)的六堡茶和现代工艺六堡茶在具体的表现中呈现出其各自的不同,正因为如此六堡茶才更精彩纷呈六堡茶:传统制作 VS 现代工艺 三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 闲来与三五好友品茶,消长夏而得意趣,更有两位茶友带了些老茶来一同分享,不亦乐乎。 茶友所带来的据说是当年六堡茶出口外贸仓库中所得,甚为珍贵,据说有二十多年了,是外贸一位退休工人所赠,颇能代表当年出口南洋的六堡茶之风格。另一款则是有近10年的传统工艺原种六堡茶,干仓存放。 好茶是必须好水的,正好有茶友取来的山泉水。所幸,水是几天前取的,这两天下了暴雨,山泉水品质会欠一些。 准备妥当,开始用铸铁壶烧水。水声轻响中,大家说起该先喝哪种茶,后喝哪种茶,还是一起对泡,不过,很快意见便统一了,先喝出口渥堆工艺老茶,再喝传统工艺老茶。笔者提议:现代工艺的渥堆六堡茶,其茶气茶香茶味较为细腻,口味较为醇和清雅,需静心细品。而传统工艺的原种六堡茶,香浓味足,可放在后面喝,等两者都到了二十道左右,可以同时泡饮,再作比较。出口老茶的醇和雅致第一款是当年出口的老茶,条索粗老,偶见茶梗,估计是当时的出口四五级茶,与笔者所见的当年出口茶外形较类似。干茶无仓味,存放良好。 看开汤,汤色红浓,通透如红酒,沉香内秀。口感细腻,醇和雅致。水路很细,隐隐有木香,茶气平和而耐读,韵味悠长而富于内涵。综合干茶、茶汤、工艺、风格、叶底来判断,确实是上世纪八十年代出口的陈年六堡茶,经历岁月的洗礼,干茶益显朴实内在,茶汤口感尤为优雅细致、余韵绵长。二十多道后,依然色红味浓。原种陈茶的味厚蕴香另一款茶友所提供的是有近10年的传统工艺原种六堡茶,干仓存放。条索粗壮、尤显厚实。表面有轻微自然白霜,无异味杂味,也是存放良好的体现。开汤即可闻香气四溢,显然已经初步陈化完成,可以进入品饮阶段了。看汤色,棕红明亮,琥珀红光,茶香自内而发,味浓而纯厚,无杂味。细细品之,水路偏细而清雅,茶气刚中带柔,路子大中至正,茶韵雅和,丰腴而不杂乱、持久而不妖媚。历二十多道而色味几乎不减,香尤为纯正。确实也是难得的好茶。三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi茶友对两者看法差异大 按笔者所提议,在两款茶都到了二十多道的时候,然后“对泡”。对泡是茶友们常用的说法,就是将这两款茶,分别用相同的水及器具,一同泡饮对比。一般而言,对泡甚至可以增至三款茶一起泡,但更多的四款、五款对泡就往往要考虑更多的干扰因素,不好操作了。 基于前面对这款泡上世纪八十年代出口老茶的十多道的品饮,笔者估计其在口感浓厚层面上的冲泡,是已经到了顶峰,二十多道接下来的,应是其在陈香木香之中透出来给予品者的陈茶特有的精神愉悦。果然,尤其是对泡着原种的近十年陈茶,其比对效果特别明显,于是几位茶友,特别是一些资历稍浅的茶友纷纷说二十多年的出口老茶已经走下坡路了,比不上原种的老茶。甚至在后者再单独多泡十多道后,仍然是大部分茶友更为推崇后者。不过,也有唯坚持现代渥堆工艺方为正宗的茶友对传统工艺六堡茶持否定态度,觉得口味不接受、存放及生产不规范,坚持认为不符合《六堡茶》生产标准,不经渥堆发酵的茶,甚至连六堡茶都称不上。需按不同坐标来评判这个结果是可以预见到的,笔者对此颇有感触,也想就此谈谈。 以笔者之见,就这两款茶而言,其实是各有各的精彩,各有优势不分伯仲的。好与不好,更多取决于品者个人的偏好和对茶的理解。传统工艺和现代工艺中,这两大类六堡茶的原料品种、工艺以及成品风格特点都有所差异,其存放成熟年份、适饮时间也都不同,其存放品饮峰值也有很大差异。 传统工艺的原种茶,其内含物丰厚、茶味浓重,未经渥堆发酵,其茶多酚、氨基酸等物质在自然环境下存放,将近10年的话,是进入可品饮阶段,还未达到其品饮品质的顶峰。根据不同茶质、产地及工艺的不同,其品质峰值估计应在十五到二十五年之间。因而,甚至有资深茶人说:“十年之内的茶,喝不得。”固然,这是一家之言,也反映出不同的茶友对存放成熟标准的差异。 而现代工艺的六堡茶,经过渥堆发酵晾置等标准工艺,已经去除掉大部分茶多酚等物质的苦涩,经过后期适当的存放,可以很早进入适合品饮阶段。不过,这个存放时间的长短判断,与茶的工艺,如茶青原料、发酵度的轻重、产品形态(散茶或茶饼、茶砖)等有关,也与茶友各人的饮茶习惯、爱好和品茶水平有关。 对这两种茶的审评,需立足于不同的坐标,以不同的标准去判断,方能客观公正,需如此,方能领略到两种工艺六堡茶各自的妙处,尤其是对于陈茶老茶而言。三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi差异更显六堡茶之精彩就笔者看来,从我们的品鉴经验得知,六堡茶的陈化口感曲线,呈现出一个类似于抛物线的形态。而且,六堡茶的品饮,呈现出两个层面,一个是纯粹从口感感官而言的品饮,从纯粹物质方面来评价的品饮层面”,另一个是包括前面所述物质的纯粹口感的方面,综合老茶的茶气、茶韵,再加上对老茶所体现出的历史、文化所感所悟,而形成的一种对老茶历史沧桑的综合感受,笔者称之为“艺术层面”。这两者所表现的老茶,应该是一前一后的双抛物线的形态,着重器官感受的品饮层面曲线在前,在其抛物线的顶峰落下之后,另一条老茶艺术层面的曲线或者正在慢慢走向顶峰。 从物质理化变化的角度,若干年(经验估计,根据工艺不同,有十多年也有三十多年),陈茶达到一个口感最佳的顶峰阶段,之后,香气、滋味物质如醇类、醛类等继续变化、挥发,渐渐减少(这个时候,假如愿意,可以通过存储手段加以控制,减缓削弱过程)。不过,随着这些物质减少,茶会逐步出现一种陈韵,呈现木香木味的橙花叔醇等一倍半萜烯类、4—乙烯基苯酚等物质逐步凸显,茶慢慢出现一种陈香老韵,品饮起来别有风味,此时可以理解为老茶正走向一个品饮的艺术层面阶段。数十年、近百年的“老茶”从逐年渐渐淡去的茶味中,品饮历史,品味沧桑。 本人有幸,饮过不少真正的老六堡茶,得以体会到老茶的魅力,也得以体会到从老六堡茶“品饮层面”到“艺术层面”的不同。一款老茶,假如品质优秀存储适当而且年份真实,它的品饮价值以及文化价值一定很高,是难得一遇的。很多茶友不了解或否定老茶,大多源于没有接触到真正的老茶。 传统工艺的六堡茶(古法原种)和现代工艺六堡茶在具体的表现中,也呈现出其各自的不同,有着很大差异,正因为如此,六堡茶才更精彩纷呈。各具特色比翼发展其实,传统工艺、现代工艺两类六堡茶都各有其优点和消费群体。 现在市场上,包括茶友中,往往存在着一些争论,争论哪种属于正宗,哪种更好。 笔者认为,争论孰优孰劣,其实大可不必。 市场存在即是合理,其能够生存、发展,证明市场上有其消费群体,无论是哪种工艺的六堡茶,都是六堡茶历史发展中不可分割的一部分。摈弃了传统工艺原种六堡茶,就是否认了历史上曾经存在过的六堡茶品种和其特有的品质工艺,割裂了历史,现在的六堡茶,就会成为无本之木、无源之水。而单纯强调原种与古法工艺,对现代规范生产抵触,也是与现在茶叶市场状况脱离的做法,是与现代市场化对六堡茶品质和管理的要求背离的。 我们不妨换个角度看,普洱茶也曾经历生茶熟茶之争,在尘埃落定后,能接纳并将其作为普洱茶的两大品类,齐头并进,六堡茶为什么就不能有历史上的古法六堡茶和近代发展起来的现代工艺六堡茶两大种类一起发展呢?海纳百川,有容乃大,六堡茶这两大品类兼容互补,比翼发展,岂非更好?丰富品类规范生产国人消费茶叶有一个特点:在同一地域内,对某种茶类有所偏爱,但,却在一定程度上对喝习惯的茶叶会产生审美疲劳,转而求新,追逐市场流行热点“尝新”。这就出现了中国茶叶市场绿茶“兴”几年、铁观音“兴”几年、普洱茶“兴”几年、金骏眉“兴”几年、湖南黑茶也“兴”几年的特有现象。 口味单一、品类少的茶更易被市场淘汰。如果六堡茶品类过于单一,整个产业缺乏搞活市场的活力,长久下去,很容易造成产品相对过剩,因为一定时期内的单一品类,所有的企业都做同样的产品,尽管口味有所差异,很容易在圈子里面形成同性竞争,争来争去,不过是此消彼长,是不利于把整个产业的规模做大的。如何在稳固、保有现有市场的前提下,在传统工艺原种茶品中,深入研究,研发新的品类,提升六堡茶的附加价值,赋予六堡茶不断发展的生命力,做适合市场的、基于六堡茶的新品乃至衍生产品,才能让六堡茶走出单品类同性竞争的怪圈。 笔者认为,现有的古法原种六堡茶生产往往还存在分布散、规模小、生产不规范、品质不稳定等问题,政府应鼓励各六堡茶生产厂家利用现有的资源,投入到原种六堡茶的研究种植生产中,以现代制茶技术和管理水平,开发原种古法工艺六堡茶,打造高端产品,丰富现有产品系列,并进一步拉动地理标志保护范围内原种六堡茶的研究、种植和推广。而对现代渥堆工艺的六堡茶生产,政府有关部门也应该也逐步规范原料采购,逐步加强和完善地理保护标志中产区范围的茶园管理,并建立一套可逆溯的产品质量管理制度,对不符合品质要求和伪劣的产品,实行追究和惩处。以确保市场上的茶品安全和卫生,以品质打造六堡茶品牌。三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi在名茶的发展史上,数百年岁月长河,黄沙淘尽始见金,能够流传至今并焕发光芒的名茶为数不多,能够经受得起风吹雨打的,经受得起市场竞争和冲击,经受得起让消费者用口选择、用口传播并得到海内外民众认同并喜爱的古法六堡茶,应该能够在今天作为一个六堡茶品种,再接受市场的品评和检验,让消费市场带动产业朝着健康良好的方向发展。

六堡茶:传统制作 VS 现代工艺 (2012-07-23 08:48:59) 传统工艺(古法制作)的六堡茶和现代工艺六堡茶在具体的表现中呈现出其各自的不同,正因为如此六堡茶才更精彩纷呈六堡茶:传统制作 VS 现代工艺 三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 闲来与三五好友品茶,消长夏而得意趣,更有两位茶友带了些老茶来一同分享,不亦乐乎。 茶友所带来的据说是当年六堡茶出口外贸仓库中所得,甚为珍贵,据说有二十多年了,是外贸一位退休工人所赠,颇能代表当年出口南洋的六堡茶之风格。另一款则是有近10年的传统工艺原种六堡茶,干仓存放。 好茶是必须好水的,正好有茶友取来的山泉水。所幸,水是几天前取的,这两天下了暴雨,山泉水品质会欠一些。 准备妥当,开始用铸铁壶烧水。水声轻响中,大家说起该先喝哪种茶,后喝哪种茶,还是一起对泡,不过,很快意见便统一了,先喝出口渥堆工艺老茶,再喝传统工艺老茶。笔者提议:现代工艺的渥堆六堡茶,其茶气茶香茶味较为细腻,口味较为醇和清雅,需静心细品。而传统工艺的原种六堡茶,香浓味足,可放在后面喝,等两者都到了二十道左右,可以同时泡饮,再作比较。出口老茶的醇和雅致第一款是当年出口的老茶,条索粗老,偶见茶梗,估计是当时的出口四五级茶,与笔者所见的当年出口茶外形较类似。干茶无仓味,存放良好。 看开汤,汤色红浓,通透如红酒,沉香内秀。口感细腻,醇和雅致。水路很细,隐隐有木香,茶气平和而耐读,韵味悠长而富于内涵。综合干茶、茶汤、工艺、风格、叶底来判断,确实是上世纪八十年代出口的陈年六堡茶,经历岁月的洗礼,干茶益显朴实内在,茶汤口感尤为优雅细致、余韵绵长。二十多道后,依然色红味浓。原种陈茶的味厚蕴香另一款茶友所提供的是有近10年的传统工艺原种六堡茶,干仓存放。条索粗壮、尤显厚实。表面有轻微自然白霜,无异味杂味,也是存放良好的体现。开汤即可闻香气四溢,显然已经初步陈化完成,可以进入品饮阶段了。看汤色,棕红明亮,琥珀红光,茶香自内而发,味浓而纯厚,无杂味。细细品之,水路偏细而清雅,茶气刚中带柔,路子大中至正,茶韵雅和,丰腴而不杂乱、持久而不妖媚。历二十多道而色味几乎不减,香尤为纯正。确实也是难得的好茶。三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi茶友对两者看法差异大 按笔者所提议,在两款茶都到了二十多道的时候,然后“对泡”。对泡是茶友们常用的说法,就是将这两款茶,分别用相同的水及器具,一同泡饮对比。一般而言,对泡甚至可以增至三款茶一起泡,但更多的四款、五款对泡就往往要考虑更多的干扰因素,不好操作了。 基于前面对这款泡上世纪八十年代出口老茶的十多道的品饮,笔者估计其在口感浓厚层面上的冲泡,是已经到了顶峰,二十多道接下来的,应是其在陈香木香之中透出来给予品者的陈茶特有的精神愉悦。果然,尤其是对泡着原种的近十年陈茶,其比对效果特别明显,于是几位茶友,特别是一些资历稍浅的茶友纷纷说二十多年的出口老茶已经走下坡路了,比不上原种的老茶。甚至在后者再单独多泡十多道后,仍然是大部分茶友更为推崇后者。不过,也有唯坚持现代渥堆工艺方为正宗的茶友对传统工艺六堡茶持否定态度,觉得口味不接受、存放及生产不规范,坚持认为不符合《六堡茶》生产标准,不经渥堆发酵的茶,甚至连六堡茶都称不上。需按不同坐标来评判这个结果是可以预见到的,笔者对此颇有感触,也想就此谈谈。 以笔者之见,就这两款茶而言,其实是各有各的精彩,各有优势不分伯仲的。好与不好,更多取决于品者个人的偏好和对茶的理解。传统工艺和现代工艺中,这两大类六堡茶的原料品种、工艺以及成品风格特点都有所差异,其存放成熟年份、适饮时间也都不同,其存放品饮峰值也有很大差异。 传统工艺的原种茶,其内含物丰厚、茶味浓重,未经渥堆发酵,其茶多酚、氨基酸等物质在自然环境下存放,将近10年的话,是进入可品饮阶段,还未达到其品饮品质的顶峰。根据不同茶质、产地及工艺的不同,其品质峰值估计应在十五到二十五年之间。因而,甚至有资深茶人说:“十年之内的茶,喝不得。”固然,这是一家之言,也反映出不同的茶友对存放成熟标准的差异。 而现代工艺的六堡茶,经过渥堆发酵晾置等标准工艺,已经去除掉大部分茶多酚等物质的苦涩,经过后期适当的存放,可以很早进入适合品饮阶段。不过,这个存放时间的长短判断,与茶的工艺,如茶青原料、发酵度的轻重、产品形态(散茶或茶饼、茶砖)等有关,也与茶友各人的饮茶习惯、爱好和品茶水平有关。 对这两种茶的审评,需立足于不同的坐标,以不同的标准去判断,方能客观公正,需如此,方能领略到两种工艺六堡茶各自的妙处,尤其是对于陈茶老茶而言。三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi差异更显六堡茶之精彩就笔者看来,从我们的品鉴经验得知,六堡茶的陈化口感曲线,呈现出一个类似于抛物线的形态。而且,六堡茶的品饮,呈现出两个层面,一个是纯粹从口感感官而言的品饮,从纯粹物质方面来评价的品饮层面”,另一个是包括前面所述物质的纯粹口感的方面,综合老茶的茶气、茶韵,再加上对老茶所体现出的历史、文化所感所悟,而形成的一种对老茶历史沧桑的综合感受,笔者称之为“艺术层面”。这两者所表现的老茶,应该是一前一后的双抛物线的形态,着重器官感受的品饮层面曲线在前,在其抛物线的顶峰落下之后,另一条老茶艺术层面的曲线或者正在慢慢走向顶峰。 从物质理化变化的角度,若干年(经验估计,根据工艺不同,有十多年也有三十多年),陈茶达到一个口感最佳的顶峰阶段,之后,香气、滋味物质如醇类、醛类等继续变化、挥发,渐渐减少(这个时候,假如愿意,可以通过存储手段加以控制,减缓削弱过程)。不过,随着这些物质减少,茶会逐步出现一种陈韵,呈现木香木味的橙花叔醇等一倍半萜烯类、4—乙烯基苯酚等物质逐步凸显,茶慢慢出现一种陈香老韵,品饮起来别有风味,此时可以理解为老茶正走向一个品饮的艺术层面阶段。数十年、近百年的“老茶”从逐年渐渐淡去的茶味中,品饮历史,品味沧桑。 本人有幸,饮过不少真正的老六堡茶,得以体会到老茶的魅力,也得以体会到从老六堡茶“品饮层面”到“艺术层面”的不同。一款老茶,假如品质优秀存储适当而且年份真实,它的品饮价值以及文化价值一定很高,是难得一遇的。很多茶友不了解或否定老茶,大多源于没有接触到真正的老茶。 传统工艺的六堡茶(古法原种)和现代工艺六堡茶在具体的表现中,也呈现出其各自的不同,有着很大差异,正因为如此,六堡茶才更精彩纷呈。各具特色比翼发展其实,传统工艺、现代工艺两类六堡茶都各有其优点和消费群体。 现在市场上,包括茶友中,往往存在着一些争论,争论哪种属于正宗,哪种更好。 笔者认为,争论孰优孰劣,其实大可不必。 市场存在即是合理,其能够生存、发展,证明市场上有其消费群体,无论是哪种工艺的六堡茶,都是六堡茶历史发展中不可分割的一部分。摈弃了传统工艺原种六堡茶,就是否认了历史上曾经存在过的六堡茶品种和其特有的品质工艺,割裂了历史,现在的六堡茶,就会成为无本之木、无源之水。而单纯强调原种与古法工艺,对现代规范生产抵触,也是与现在茶叶市场状况脱离的做法,是与现代市场化对六堡茶品质和管理的要求背离的。 我们不妨换个角度看,普洱茶也曾经历生茶熟茶之争,在尘埃落定后,能接纳并将其作为普洱茶的两大品类,齐头并进,六堡茶为什么就不能有历史上的古法六堡茶和近代发展起来的现代工艺六堡茶两大种类一起发展呢?海纳百川,有容乃大,六堡茶这两大品类兼容互补,比翼发展,岂非更好?丰富品类规范生产国人消费茶叶有一个特点:在同一地域内,对某种茶类有所偏爱,但,却在一定程度上对喝习惯的茶叶会产生审美疲劳,转而求新,追逐市场流行热点“尝新”。这就出现了中国茶叶市场绿茶“兴”几年、铁观音“兴”几年、普洱茶“兴”几年、金骏眉“兴”几年、湖南黑茶也“兴”几年的特有现象。 口味单一、品类少的茶更易被市场淘汰。如果六堡茶品类过于单一,整个产业缺乏搞活市场的活力,长久下去,很容易造成产品相对过剩,因为一定时期内的单一品类,所有的企业都做同样的产品,尽管口味有所差异,很容易在圈子里面形成同性竞争,争来争去,不过是此消彼长,是不利于把整个产业的规模做大的。如何在稳固、保有现有市场的前提下,在传统工艺原种茶品中,深入研究,研发新的品类,提升六堡茶的附加价值,赋予六堡茶不断发展的生命力,做适合市场的、基于六堡茶的新品乃至衍生产品,才能让六堡茶走出单品类同性竞争的怪圈。 笔者认为,现有的古法原种六堡茶生产往往还存在分布散、规模小、生产不规范、品质不稳定等问题,政府应鼓励各六堡茶生产厂家利用现有的资源,投入到原种六堡茶的研究种植生产中,以现代制茶技术和管理水平,开发原种古法工艺六堡茶,打造高端产品,丰富现有产品系列,并进一步拉动地理标志保护范围内原种六堡茶的研究、种植和推广。而对现代渥堆工艺的六堡茶生产,政府有关部门也应该也逐步规范原料采购,逐步加强和完善地理保护标志中产区范围的茶园管理,并建立一套可逆溯的产品质量管理制度,对不符合品质要求和伪劣的产品,实行追究和惩处。以确保市场上的茶品安全和卫生,以品质打造六堡茶品牌。三口居士(彭庆中) 文/摄 尊重版权转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi在名茶的发展史上,数百年岁月长河,黄沙淘尽始见金,能够流传至今并焕发光芒的名茶为数不多,能够经受得起风吹雨打的,经受得起市场竞争和冲击,经受得起让消费者用口选择、用口传播并得到海内外民众认同并喜爱的古法六堡茶,应该能够在今天作为一个六堡茶品种,再接受市场的品评和检验,让消费市场带动产业朝着健康良好的方向发展。 -

三口居士:六堡茶品鉴的几个误区 (2012-07-28 08:54:03 每一款六堡茶都是有生命的,都有其独立个性和风格,我们不妨以一颗超然之心,以较恰当的泡饮、品评、认知来了解六堡茶,欣赏大自然所赋予每一款六堡茶的个性之美六堡茶品鉴的几个误区 彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有转载请注明出处在网络上与茶友交流,发现特别是外地茶友中有相当部分对六堡茶品鉴了解不多,有不少存在一些误区。有感于此,笔者归纳其中比较典型的几种观点,谈谈自己的看法,遂成本文,也供大家选购六堡茶时作参考。不应以绿茶标准来品黑茶中国是茶的发源地,也是世界产茶大国,更是世界茶叶消费大国。其中,很大部分地区从前多是以消费绿茶、青茶为主,也有一些地区消费花茶、红茶等,近年来,很多地方的茶叶消费逐步地呈现多样化。但不少消费者的饮茶“历程”也多是从绿茶、青茶(乌龙茶,其中尤以铁观音、大红袍为著名)、花茶等开始的,在前些年普洱茶兴起的时候,也曾出现部分消费者,特别是女性消费者对普洱熟茶口味上的不认同的情况,这些在网络及论坛上均有反映。 中国有六大茶类,还有一些花茶、花草茶等种类,每种茶都有其不同的风格,适合不同的消费人群,也有其固有的传统消费区域。不过,随着人们生活水平的提高、对健康饮品的追求,以及资讯和物流的发达,人们能够获取更多茶类品种去尝试。习惯于消费绿茶、青茶、花茶等清香幽远、口感甜滑的茶类,一下子接触到黑茶,特别是渥堆工艺后发酵的茶,如普洱熟茶、六堡茶等,往往有茶友确实会一下子适应不过来,也有的会断然排斥。据说,当时一些女士是冲着普洱茶的减肥功效,而把普洱茶当作“减肥药”而硬着头皮喝的。 喝惯了绿茶和铁观音的茶友,一般会很自然地以原有的评判标准来评价黑茶,难免会觉得从色、香、味而言,特别是从香、味两方面来看,黑茶表现甚差,比不上铁观音和很多绿茶。因而,从品饮感受上不接受黑茶的口味。 幸好,普洱茶的兴起,特别是普洱熟茶的推广让很多地区的消费者认识了黑茶之美,人们在绿茶、青茶、花茶之外,建立起全新的坐标去品鉴黑茶的色、香、味、气、韵,发现原来黑茶还可以有红、浓、陈、醇的特点,可以有醇和、沉香、余韵悠长的风格,可以有越陈越佳、中庸平和之美,也开始以新的视角,重新审视同属黑茶的六堡茶,这就是人们常说普洱茶带动起六堡茶的兴起重新被人们所认识的过程的本质。 了解、接受了普洱熟茶的口感,再品鉴现代工艺的六堡茶,会更易于建立黑茶类的品鉴坐标,同样的,品饮了普洱生茶,也比较容易接受传统工艺古法制作的六堡茶,毕竟,两者无论是从历史、工艺、文化上,还是从品感、层次变化、陈化特征等是有相通之处的,而且,传统工艺和现代工艺六堡茶两者关系与普洱生茶、熟茶之间的关系,也是非常类似的。由此,茶友们可以借鉴普洱熟茶、生茶的一些品评坐标,综合六堡茶的特点,自己形成一个品鉴六堡茶的评价标准。并非茶青等级低就不好从前,在六堡合口街收茶的茶商将六堡茶分作细茶、元度(原度)、粗茶、行等(行茶)等几个级别。上世纪六十年代初期,六堡公社成立了初精合一的六堡茶厂,既收购鲜叶加工毛茶,又收购毛茶加工精制茶,按国家规定:六堡茶毛茶分为一级、二级、三级、四级、五级、六级(级外)、七级(粗茶),每级又分为上、中、下三个等级。对于六堡茶,特别是现代工艺的六堡茶,并非级别低的就一定不好。 一直以来,出口南洋诸国的六堡茶包括有各种级别的,但以较为粗老的三级四级为多,甚至是四级五级、级外的茶。这些在马来西亚现存的老茶可以佐证。其中,固然与消费群体如矿工、民众的购买力等有关,有价格因素的考量,但与其追求茶质浓厚、耐泡醇和等也有一定关系。 在六堡茶的二级茶中,其净度要求是“净,稍含嫩茎”,而三级四级,则直接是“粗实、紧卷”、“有嫩茎、有茎”这样的标准了。可见,六堡茶与其他如精细绿茶等不同,是不排斥茶梗的。而据一些老茶师介绍,一定比例的含梗量,工艺上是允许的,而且在出口的茶中,较粗的四五级茶也很被接受,除了出口日本的茶,对含梗率有一定要求。从工艺上,有一定量富含纤维素的茶梗、粗老茶青参与渥堆发酵、陈化,其口感更甜醇平和。一定含量梗的比例、较为粗老的茶青,也会有利于后期陈化。 同样的,普洱茶分作宫廷、特级、一级、二级、三级……九级等(有的茶厂还有十级),最高级别的是宫廷普洱,也是选用细嫩茶芽所做成,固然,可以理解为有其口感特色,但对比起一些“粗”茶,会显得略微单薄。如勐海茶厂的7262茶饼,其中“6”即是指以六级毛茶原料为主(当然,其中会拼配有一些三四级的茶青或作撒面),虽说是六级毛茶为主要原料的这款7262,品质依然是有口皆碑。类似的,影响六堡茶品质的有茶青等级,也有毛茶品种、拼配、发酵工艺等等制茶水平因素,需综合考量。陈味并不等于“吭味”六堡茶的一个最为迷人之处是其越陈越佳的品质。 经过时间陈化的六堡茶,会越来越显出其独特的魅力。在时间的沉淀中,其茶色、茶香、茶味在缓缓变化、慢慢成熟,无论是其过程,还是其最终结果,都是值得期待的。陈年六堡茶以其内涵品质和罕有珍稀而被茶友们竞相追逐,千金难求。 正是利益的驱使,使得一些商家看上了做旧陈茶的商机,市场上也出现了一些做旧、做陈的六堡茶,鱼目混珠。甚至,经过做旧处理的六堡茶所体现出的“吭味”被某些不良商家冠以“陈味”来进行推销。有部分经验不足、对老茶接触得少的茶友会上当,购入一些有“坑味”的“陈年”六堡茶,当然也包括一些外地来梧的游客。之所以让某些不良商家得逞,源于这些茶友对六堡茶的陈味了解不深。 六堡茶的陈味,并不是不良仓储所带来的“吭味”、“臭巷”(昂味)或“臭罨”的味道,而应该表现为一种自然的、纯净的陈香,即使是某些老茶因为仓储环境多样、时间长久等因素所染上的些许“杂味”,也应该在洗茶润茶一两遍,再喝上一两道后慢慢褪去,而逐步呈现出一种自然的陈年余韵的愉悦口感。 喝真正的陈年的六堡茶,其陈香是令人愉悦的,不带任何让人反感的杂味。这个可以作为检验真假陈茶的标准,不过,这愉悦与否,或会带有更多的主观因素,需要在对于六堡茶品鉴有一定认识的基础上,才可做出正确判断。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有转载请注明出处 blog.sina.com.cn/sankoujushi不建议咀嚼干茶判断品质六堡茶属于黑茶,工艺上与其他茶类如绿茶、花茶等不同,其经过渥堆后发酵工艺及后期晾置陈化,仅仅从外形很难判断出其品质,有条件的话,还是应冲泡开来细细品饮鉴别。 六堡茶可以从干茶来观察、判断其条索外形,如条索(粗细嫩度)、色泽、整碎、净度、级别、紧结度和所含杂质,另外可以嗅闻干茶,感受其干香,辨别是否串味,是否带有杂味,大致预判仓储情况等。 笔者所见,曾经有某些“大师”以咀嚼干茶来品评六堡茶的质量,并说出一大段该茶之好不不好的评价,笔者认为这种做法是不客观、不准确、不科学,也是不卫生的。与绿茶、青茶、花茶等不同,尽管这些茶可以通过咀嚼干茶大致判断一下香型、新旧、涩度等因素,但不论是担心有农残直接入口(在泡茶过程中,大多不溶于水),还是从判断准确度而言,都是不适宜的。更何况,六堡茶属于黑茶,现代工艺的后发酵过程使得茶叶中的茶多酚等大部分物质转化,其茶香、茶味以一种更内敛的形式表现,没有张扬的香,没有霸道的味,这样咀嚼难以准确感受六堡茶品质。 窃以为,要真正认识、品鉴一款六堡茶,最好还是坐下来,静心喝上几道,感受每一道的变化,感受其内蕴的茶香、醇厚的茶味,如此,方能较为客观地品味六堡茶,感受其丰富的内涵,认识其内在之美。最好以陶壶瓷壶煮茶六堡茶可煮可泡,可热品可冷饮,随性而为,深得茶人喜爱。 六堡茶一些品种,如特别粗老多梗的、老茶婆、茶果壳等,煮着喝别有一番风味。传统六堡茶的种类多,其不同的茶,有不同的泡饮方式。农家六堡茶的茶谷,内含物比较丰富,茶汤浓而苦涩,经数年的陈放后,减少了其苦涩滋味,汤色有明黄色转为橙红色,味浓而回甘,确实也别有风味。老茶婆的叶片粗大、老硬,霜冻前干茶叶色黄,霜冻后叶色稍黑,香气也较为平和,但滋味醇和甘甜,这些都可以拿来煮茶平品饮,尤其以老茶婆、茶果的煮饮更为多见。 有茶友专门买来铸铁壶,拿来煮茶。以笔者的经验,铸铁壶用来煮水泡茶效果不错,但不适合直接来煮茶,因煮茶过程中,随着铁离子的析出,与茶析出的内含物发生反应,茶会变暗发黑,有损茶味。其他金属的壶,如银壶、铝制的壶都不适合直接煮茶。 直接用来煮茶,最好还是使用陶制或瓷质的茶壶(即使是民间粗陶缸瓦的也不错),如六堡民间所用的茶急、茶煲,就是土陶所制。一些适合烧水的瓷壶、高温玻璃壶,都可以拿来煮茶。 有的茶友喜欢用小玻璃杯鉴别茶色,觉得茶汤色泽诱人、玲珑剔透,笔者也做过一番对比,发现用玻璃杯所盛的茶色与白色瓷杯所表现出来的颜色是有差异的,而且,在较为深色的茶几背景下更为明显,笔者觉得还是白瓷杯所表现出来的汤色更为准确。茶器求美、求精,求与茶性的和谐和协调,凡是影响了品鉴茶色、茶香、茶味的杯子都不应选择。从实用角度,为了更好地体现茶汤颜色,茶杯、茶碗以内白为佳。不过,一般的茶友,对汤色准确度的要求不高,有些许差异也没关系,毕竟,品茶以开心、愉悦为要,对这方面要求不高的过于拘泥反倒不美。茶的品鉴本就是一个给人精神享受的愉悦过程,本也谈不上什么规范程序,以上只是笔者在品鉴六堡茶过程中总结的几点心得和经验与大家分享。 每一款茶,每一款六堡茶都是有生命的,都有其独立个性和风格,或清香、或浓郁;或柔美、或刚猛;或纯净、或丰厚。我们不妨以一颗超然之心,以较恰当的泡饮、品评、认知来了解六堡茶,以谦卑的心去欣赏大自然所赋予每一款六堡茶的个性之美。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有转载请注明出处 blog.sina.com.cn/sankoujushi

三口居士:六堡茶品鉴的几个误区 (2012-07-28 08:54:03 每一款六堡茶都是有生命的,都有其独立个性和风格,我们不妨以一颗超然之心,以较恰当的泡饮、品评、认知来了解六堡茶,欣赏大自然所赋予每一款六堡茶的个性之美六堡茶品鉴的几个误区 彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有转载请注明出处在网络上与茶友交流,发现特别是外地茶友中有相当部分对六堡茶品鉴了解不多,有不少存在一些误区。有感于此,笔者归纳其中比较典型的几种观点,谈谈自己的看法,遂成本文,也供大家选购六堡茶时作参考。不应以绿茶标准来品黑茶中国是茶的发源地,也是世界产茶大国,更是世界茶叶消费大国。其中,很大部分地区从前多是以消费绿茶、青茶为主,也有一些地区消费花茶、红茶等,近年来,很多地方的茶叶消费逐步地呈现多样化。但不少消费者的饮茶“历程”也多是从绿茶、青茶(乌龙茶,其中尤以铁观音、大红袍为著名)、花茶等开始的,在前些年普洱茶兴起的时候,也曾出现部分消费者,特别是女性消费者对普洱熟茶口味上的不认同的情况,这些在网络及论坛上均有反映。 中国有六大茶类,还有一些花茶、花草茶等种类,每种茶都有其不同的风格,适合不同的消费人群,也有其固有的传统消费区域。不过,随着人们生活水平的提高、对健康饮品的追求,以及资讯和物流的发达,人们能够获取更多茶类品种去尝试。习惯于消费绿茶、青茶、花茶等清香幽远、口感甜滑的茶类,一下子接触到黑茶,特别是渥堆工艺后发酵的茶,如普洱熟茶、六堡茶等,往往有茶友确实会一下子适应不过来,也有的会断然排斥。据说,当时一些女士是冲着普洱茶的减肥功效,而把普洱茶当作“减肥药”而硬着头皮喝的。 喝惯了绿茶和铁观音的茶友,一般会很自然地以原有的评判标准来评价黑茶,难免会觉得从色、香、味而言,特别是从香、味两方面来看,黑茶表现甚差,比不上铁观音和很多绿茶。因而,从品饮感受上不接受黑茶的口味。 幸好,普洱茶的兴起,特别是普洱熟茶的推广让很多地区的消费者认识了黑茶之美,人们在绿茶、青茶、花茶之外,建立起全新的坐标去品鉴黑茶的色、香、味、气、韵,发现原来黑茶还可以有红、浓、陈、醇的特点,可以有醇和、沉香、余韵悠长的风格,可以有越陈越佳、中庸平和之美,也开始以新的视角,重新审视同属黑茶的六堡茶,这就是人们常说普洱茶带动起六堡茶的兴起重新被人们所认识的过程的本质。 了解、接受了普洱熟茶的口感,再品鉴现代工艺的六堡茶,会更易于建立黑茶类的品鉴坐标,同样的,品饮了普洱生茶,也比较容易接受传统工艺古法制作的六堡茶,毕竟,两者无论是从历史、工艺、文化上,还是从品感、层次变化、陈化特征等是有相通之处的,而且,传统工艺和现代工艺六堡茶两者关系与普洱生茶、熟茶之间的关系,也是非常类似的。由此,茶友们可以借鉴普洱熟茶、生茶的一些品评坐标,综合六堡茶的特点,自己形成一个品鉴六堡茶的评价标准。并非茶青等级低就不好从前,在六堡合口街收茶的茶商将六堡茶分作细茶、元度(原度)、粗茶、行等(行茶)等几个级别。上世纪六十年代初期,六堡公社成立了初精合一的六堡茶厂,既收购鲜叶加工毛茶,又收购毛茶加工精制茶,按国家规定:六堡茶毛茶分为一级、二级、三级、四级、五级、六级(级外)、七级(粗茶),每级又分为上、中、下三个等级。对于六堡茶,特别是现代工艺的六堡茶,并非级别低的就一定不好。 一直以来,出口南洋诸国的六堡茶包括有各种级别的,但以较为粗老的三级四级为多,甚至是四级五级、级外的茶。这些在马来西亚现存的老茶可以佐证。其中,固然与消费群体如矿工、民众的购买力等有关,有价格因素的考量,但与其追求茶质浓厚、耐泡醇和等也有一定关系。 在六堡茶的二级茶中,其净度要求是“净,稍含嫩茎”,而三级四级,则直接是“粗实、紧卷”、“有嫩茎、有茎”这样的标准了。可见,六堡茶与其他如精细绿茶等不同,是不排斥茶梗的。而据一些老茶师介绍,一定比例的含梗量,工艺上是允许的,而且在出口的茶中,较粗的四五级茶也很被接受,除了出口日本的茶,对含梗率有一定要求。从工艺上,有一定量富含纤维素的茶梗、粗老茶青参与渥堆发酵、陈化,其口感更甜醇平和。一定含量梗的比例、较为粗老的茶青,也会有利于后期陈化。 同样的,普洱茶分作宫廷、特级、一级、二级、三级……九级等(有的茶厂还有十级),最高级别的是宫廷普洱,也是选用细嫩茶芽所做成,固然,可以理解为有其口感特色,但对比起一些“粗”茶,会显得略微单薄。如勐海茶厂的7262茶饼,其中“6”即是指以六级毛茶原料为主(当然,其中会拼配有一些三四级的茶青或作撒面),虽说是六级毛茶为主要原料的这款7262,品质依然是有口皆碑。类似的,影响六堡茶品质的有茶青等级,也有毛茶品种、拼配、发酵工艺等等制茶水平因素,需综合考量。陈味并不等于“吭味”六堡茶的一个最为迷人之处是其越陈越佳的品质。 经过时间陈化的六堡茶,会越来越显出其独特的魅力。在时间的沉淀中,其茶色、茶香、茶味在缓缓变化、慢慢成熟,无论是其过程,还是其最终结果,都是值得期待的。陈年六堡茶以其内涵品质和罕有珍稀而被茶友们竞相追逐,千金难求。 正是利益的驱使,使得一些商家看上了做旧陈茶的商机,市场上也出现了一些做旧、做陈的六堡茶,鱼目混珠。甚至,经过做旧处理的六堡茶所体现出的“吭味”被某些不良商家冠以“陈味”来进行推销。有部分经验不足、对老茶接触得少的茶友会上当,购入一些有“坑味”的“陈年”六堡茶,当然也包括一些外地来梧的游客。之所以让某些不良商家得逞,源于这些茶友对六堡茶的陈味了解不深。 六堡茶的陈味,并不是不良仓储所带来的“吭味”、“臭巷”(昂味)或“臭罨”的味道,而应该表现为一种自然的、纯净的陈香,即使是某些老茶因为仓储环境多样、时间长久等因素所染上的些许“杂味”,也应该在洗茶润茶一两遍,再喝上一两道后慢慢褪去,而逐步呈现出一种自然的陈年余韵的愉悦口感。 喝真正的陈年的六堡茶,其陈香是令人愉悦的,不带任何让人反感的杂味。这个可以作为检验真假陈茶的标准,不过,这愉悦与否,或会带有更多的主观因素,需要在对于六堡茶品鉴有一定认识的基础上,才可做出正确判断。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有转载请注明出处 blog.sina.com.cn/sankoujushi不建议咀嚼干茶判断品质六堡茶属于黑茶,工艺上与其他茶类如绿茶、花茶等不同,其经过渥堆后发酵工艺及后期晾置陈化,仅仅从外形很难判断出其品质,有条件的话,还是应冲泡开来细细品饮鉴别。 六堡茶可以从干茶来观察、判断其条索外形,如条索(粗细嫩度)、色泽、整碎、净度、级别、紧结度和所含杂质,另外可以嗅闻干茶,感受其干香,辨别是否串味,是否带有杂味,大致预判仓储情况等。 笔者所见,曾经有某些“大师”以咀嚼干茶来品评六堡茶的质量,并说出一大段该茶之好不不好的评价,笔者认为这种做法是不客观、不准确、不科学,也是不卫生的。与绿茶、青茶、花茶等不同,尽管这些茶可以通过咀嚼干茶大致判断一下香型、新旧、涩度等因素,但不论是担心有农残直接入口(在泡茶过程中,大多不溶于水),还是从判断准确度而言,都是不适宜的。更何况,六堡茶属于黑茶,现代工艺的后发酵过程使得茶叶中的茶多酚等大部分物质转化,其茶香、茶味以一种更内敛的形式表现,没有张扬的香,没有霸道的味,这样咀嚼难以准确感受六堡茶品质。 窃以为,要真正认识、品鉴一款六堡茶,最好还是坐下来,静心喝上几道,感受每一道的变化,感受其内蕴的茶香、醇厚的茶味,如此,方能较为客观地品味六堡茶,感受其丰富的内涵,认识其内在之美。最好以陶壶瓷壶煮茶六堡茶可煮可泡,可热品可冷饮,随性而为,深得茶人喜爱。 六堡茶一些品种,如特别粗老多梗的、老茶婆、茶果壳等,煮着喝别有一番风味。传统六堡茶的种类多,其不同的茶,有不同的泡饮方式。农家六堡茶的茶谷,内含物比较丰富,茶汤浓而苦涩,经数年的陈放后,减少了其苦涩滋味,汤色有明黄色转为橙红色,味浓而回甘,确实也别有风味。老茶婆的叶片粗大、老硬,霜冻前干茶叶色黄,霜冻后叶色稍黑,香气也较为平和,但滋味醇和甘甜,这些都可以拿来煮茶平品饮,尤其以老茶婆、茶果的煮饮更为多见。 有茶友专门买来铸铁壶,拿来煮茶。以笔者的经验,铸铁壶用来煮水泡茶效果不错,但不适合直接来煮茶,因煮茶过程中,随着铁离子的析出,与茶析出的内含物发生反应,茶会变暗发黑,有损茶味。其他金属的壶,如银壶、铝制的壶都不适合直接煮茶。 直接用来煮茶,最好还是使用陶制或瓷质的茶壶(即使是民间粗陶缸瓦的也不错),如六堡民间所用的茶急、茶煲,就是土陶所制。一些适合烧水的瓷壶、高温玻璃壶,都可以拿来煮茶。 有的茶友喜欢用小玻璃杯鉴别茶色,觉得茶汤色泽诱人、玲珑剔透,笔者也做过一番对比,发现用玻璃杯所盛的茶色与白色瓷杯所表现出来的颜色是有差异的,而且,在较为深色的茶几背景下更为明显,笔者觉得还是白瓷杯所表现出来的汤色更为准确。茶器求美、求精,求与茶性的和谐和协调,凡是影响了品鉴茶色、茶香、茶味的杯子都不应选择。从实用角度,为了更好地体现茶汤颜色,茶杯、茶碗以内白为佳。不过,一般的茶友,对汤色准确度的要求不高,有些许差异也没关系,毕竟,品茶以开心、愉悦为要,对这方面要求不高的过于拘泥反倒不美。茶的品鉴本就是一个给人精神享受的愉悦过程,本也谈不上什么规范程序,以上只是笔者在品鉴六堡茶过程中总结的几点心得和经验与大家分享。 每一款茶,每一款六堡茶都是有生命的,都有其独立个性和风格,或清香、或浓郁;或柔美、或刚猛;或纯净、或丰厚。我们不妨以一颗超然之心,以较恰当的泡饮、品评、认知来了解六堡茶,以谦卑的心去欣赏大自然所赋予每一款六堡茶的个性之美。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有转载请注明出处 blog.sina.com.cn/sankoujushi -

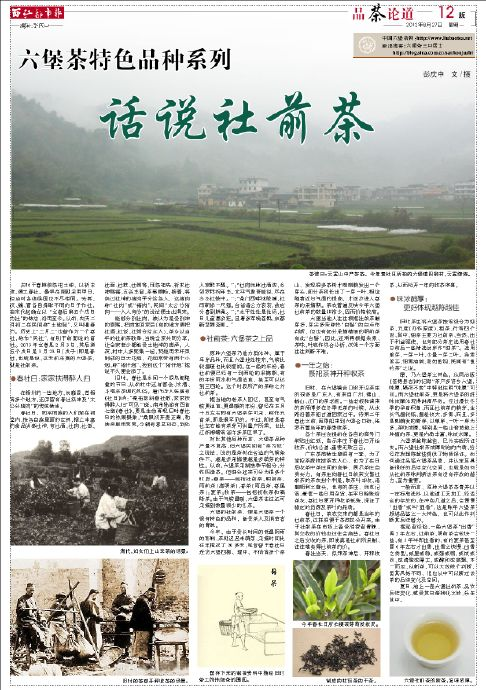

三口居士:话说社前茶 (2012-08-24 20:56:27) 六堡茶特色品种系列话说社前茶 (整理一篇以前的文章打算刊发,并计划再写“话说霜降茶”“话说六堡冬茶”作一个系列,介绍一下六堡茶的特色品种) 彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi古时于春耕前祭祀土神,以祈丰收,谓之春社。最早在周朝采用甲日,但当时各诸侯国也不尽相同。先秦、汉、魏、晋各自择取不同的日子作社,自宋代起确立以“立春后第五个戊日为社”的做法,沿用至今。从前,农历二月初二在民间称“土地诞”,又叫催春节。历史上“二月二”也曾作为一个春社,称作“民社”,有别于前面说的官社。2013年立春是2月3日,其后第五个戊日是3月23日(戊子)即是春社,也就是说,这天前采摘的六堡茶,就是社前茶。春社日:家家扶得醉人归在梧州的一些地方,如藤县、苍梧等多个地方,还保留有春社祭神及“太公分猪肉”的传统做法。 春社日,同宗同族的人们聚在祠堂内,按各自族里面的定例,摆上丰富的食品供奉社神,有社酒、社肉、社饭、社面、社糕、社粥等,拜祭祖先,祈求社神赐福、五谷丰登、茶事顺畅。接着,将祭过社神的猪肉平分给各人,这猪肉称“社肉”或“福肉”,民间“太公分猪肉——人人有份”的说法便由此得来。 能够分到社肉,被认为是受到神的恩赐。把肉拿回家后(有的地方更把社酒、社饭、社粥分给众人),茶乡以当年的社前茶敬奉,当晚全家共同分享,让全家老少都能受土地神的惠泽。入夜,村中人多聚集一起,焚烧用禾杆束制成的巨大花炮,花炮常带有两个小炮,称“猪仔炮”,捡到这个“猪仔炮”据说不久便会添丁。 旧时,春社是乡间一个很热闹隆重的节日,从前村中还有赛会、饮酒、斗唱采茶调的风俗。唐代诗人张演有《社日》诗:“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归”可见一斑。南宋陆游有四首七绝《春社》,更是生动再现旧时春社日的热闹景象:“桑眼初开麦正青,勃姑声里雨冥冥。今朝有喜君知否,到处人家醉不醒。”;“社肉如林社酒浓,乡邻罗拜祝年丰。太平气象吾能说,尽在冬冬社鼓中。”;“柴门西畔枕陂塘,社雨新添一尺强。台省诸公方衮衮,故应分喜到耕桑。”;“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎。”彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 社前茶:六堡茶之上品 原种六堡茶乃地方群体种,属于早芽品种,而且六堡地处桂东,气候比较温暖也比较湿润。在一般的年份,春社前便已经有一到两轮的采摘期,有的年份雨水和气温适宜,甚至可以达到三四轮。这个时段所产的茶称之为社前茶。 据当地的老茶人回忆,甚至有气候更适宜、更温暖的年份,曾经在正月十五左右即有六堡茶芽可采,称作元宵茶,那是很罕见的。不过,即使是春社左右能有茶芽可供量产所需,也比江浙湘赣等省许多茶区早了。 对比其他品种而言,六堡茶品种产量不算高,但六堡民间有“茶为奴”之说法,说的是茶树在合适的气候条件下,越是多采摘便越是多萌芽的特性。从前,六堡茶采制按季节粗分,分作四造茶。但细分起来可分为很多个时段:春茶——包括社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶);夏茶;秋茶——包括初秋茶和霜降茶;由于气候温暖,六堡茶往往还可采摘到数量很少的冬茶。 六堡的社前茶,便是六堡茶一个很有特色的品种,备受茶人及消费者的青睐。 今年,由于受长时间的低温阴雨的影响,茶树迟迟未萌芽,采摘时间比往年推迟了20多天,笔者曾于春社日走访六堡四柳、理冲、不倚等多个茶山,发现很多茶树才刚刚萌发出一个芽头,部分茶树长出了一芽一叶,相信随着近日气温的提高,才逐步进入春茶的采摘期。茶农普遍反映今年六堡社前茶的数量非常少,因而价格较高。 六堡当地人往往根据社前茶嫩芽多,芽尖多带称作“白髻”的白点作判断,但也有部分采摘精细的明前茶有此“白髻”,因此,还需再根据条索、茶味、叶底作综合分析,仅凭一个方面往往判断不准。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi一年之始:祭祀茶神开秤收茶旧时,在六堡镇合口街开设茶庄的很多是广东人,有来自广州、佛山、鹤山、江门的茶老板。一些老板和请来的茶师傅多在冬季无茶的时候,从水路沿着茶船古道回家过年。待第二年春社之前,再乘船来到六堡合口街,张罗布置当年的春季收茶。 各个茶庄会提前在各自的商号门前贴出红纸,告示本庄于春社日开始收茶,价钱公道、童叟无欺云云。 广东茶商做生意很有一套,为了掌控茶源收拢茶农人心,也为了在日后收茶中茶庄间的竞争,展示茶庄自身实力,有茶庄向春社日前来交售社前茶的茶农封个利是,取茶叶丰收、诸事顺利之意头。也有的茶庄,如英记等,兼营一些日用杂货,在平日赊账给茶农,春社日便开秤收茶抵账,保证了稳定的货源及茶叶的品质。 春社日,茶农交来的都是当年的社前茶,这样很便于茶商区分开来。由于社前茶在市场上备受消费者青睐,其交收的价钱也往往会高些。春社日之后交收的茶,即使真是社前所采制,往往难卖得社前茶的价。 春社当天,祭拜茶神后,开秤收茶,从而拉开一年的收茶序幕。味浓醇厚:更好体现越陈越佳旧时茶庄将六堡茶按等级分为细茶、元度(亦作原度)、粗茶、行等四个级,其中,细茶主要为社前茶,当然,出于利益驱使,也有部分茶庄选用春社日前后一些精选幼芽作“细茶”。选用单芽、一芽一叶,少量一芽二叶。条索紧实、细黑油润,弯如鱼钩,民间有“鱼钓茶”之说。 厚,乃六堡茶之特色。从同治版《苍梧县志》的记载“茶产多贤乡六堡,味厚,隔夜不变”中特地注明“味厚”可知。而六堡社前茶,更是将六堡茶的滋味浓厚体现得淋漓尽致。经过漫长冬季的孕育积蓄,而且社前茶的萌芽、生长气温较低、温差较大、多雾,而且,多是刚萌发的新芽,以单芽、一叶一芽为多,茶味浓厚。特别是一些山脊坡地上种植的茶,更是内质丰富、味浓水厚。 六堡茶越陈越佳,已为实践所证实。而六堡社前茶浓厚耐泡的内质,给经存放越陈越佳提供了物质保证。如何通过品鉴六堡茶品质,并认定其具备很好的后续变化空间,也就是如何从社前茶味判断该茶有没有存放的潜力,至为重要。 一般而言,原种六堡茶茶青并以一定标准选料,以地道工艺加工,经适合的存放的,在冲泡几道之后,会慢慢“出香”或叫“显香”,这是陈年六堡茶颇堪品鉴之一大特色,也可以此作判断其后续潜力。 据笔者经验,一般六堡茶“出香”需5年左右,社前茶、明前茶会较快一些,有3年半即出香的,有的夏茶甚至要6年左右才出香,出香之快慢、出香之类型:或显或隐,或强或弱,或浓或淡,或清雅或厚实,或醇和或高飘,不一而足,从新茶,可以大致做个判断,虽其风格不同,但也从中可以断定该茶的后续变化及空间。 夏日,泡上一壶六堡社前茶,品饮后续变化,感受其日渐转化之妙,乐在其中。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi

三口居士:话说社前茶 (2012-08-24 20:56:27) 六堡茶特色品种系列话说社前茶 (整理一篇以前的文章打算刊发,并计划再写“话说霜降茶”“话说六堡冬茶”作一个系列,介绍一下六堡茶的特色品种) 彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi古时于春耕前祭祀土神,以祈丰收,谓之春社。最早在周朝采用甲日,但当时各诸侯国也不尽相同。先秦、汉、魏、晋各自择取不同的日子作社,自宋代起确立以“立春后第五个戊日为社”的做法,沿用至今。从前,农历二月初二在民间称“土地诞”,又叫催春节。历史上“二月二”也曾作为一个春社,称作“民社”,有别于前面说的官社。2013年立春是2月3日,其后第五个戊日是3月23日(戊子)即是春社,也就是说,这天前采摘的六堡茶,就是社前茶。春社日:家家扶得醉人归在梧州的一些地方,如藤县、苍梧等多个地方,还保留有春社祭神及“太公分猪肉”的传统做法。 春社日,同宗同族的人们聚在祠堂内,按各自族里面的定例,摆上丰富的食品供奉社神,有社酒、社肉、社饭、社面、社糕、社粥等,拜祭祖先,祈求社神赐福、五谷丰登、茶事顺畅。接着,将祭过社神的猪肉平分给各人,这猪肉称“社肉”或“福肉”,民间“太公分猪肉——人人有份”的说法便由此得来。 能够分到社肉,被认为是受到神的恩赐。把肉拿回家后(有的地方更把社酒、社饭、社粥分给众人),茶乡以当年的社前茶敬奉,当晚全家共同分享,让全家老少都能受土地神的惠泽。入夜,村中人多聚集一起,焚烧用禾杆束制成的巨大花炮,花炮常带有两个小炮,称“猪仔炮”,捡到这个“猪仔炮”据说不久便会添丁。 旧时,春社是乡间一个很热闹隆重的节日,从前村中还有赛会、饮酒、斗唱采茶调的风俗。唐代诗人张演有《社日》诗:“桑柘影斜春社散,家家扶得醉人归”可见一斑。南宋陆游有四首七绝《春社》,更是生动再现旧时春社日的热闹景象:“桑眼初开麦正青,勃姑声里雨冥冥。今朝有喜君知否,到处人家醉不醒。”;“社肉如林社酒浓,乡邻罗拜祝年丰。太平气象吾能说,尽在冬冬社鼓中。”;“柴门西畔枕陂塘,社雨新添一尺强。台省诸公方衮衮,故应分喜到耕桑。”;“太平处处是优场,社日儿童喜欲狂。且看参军唤苍鹘,京都新禁舞斋郎。”彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 社前茶:六堡茶之上品 原种六堡茶乃地方群体种,属于早芽品种,而且六堡地处桂东,气候比较温暖也比较湿润。在一般的年份,春社前便已经有一到两轮的采摘期,有的年份雨水和气温适宜,甚至可以达到三四轮。这个时段所产的茶称之为社前茶。 据当地的老茶人回忆,甚至有气候更适宜、更温暖的年份,曾经在正月十五左右即有六堡茶芽可采,称作元宵茶,那是很罕见的。不过,即使是春社左右能有茶芽可供量产所需,也比江浙湘赣等省许多茶区早了。 对比其他品种而言,六堡茶品种产量不算高,但六堡民间有“茶为奴”之说法,说的是茶树在合适的气候条件下,越是多采摘便越是多萌芽的特性。从前,六堡茶采制按季节粗分,分作四造茶。但细分起来可分为很多个时段:春茶——包括社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶);夏茶;秋茶——包括初秋茶和霜降茶;由于气候温暖,六堡茶往往还可采摘到数量很少的冬茶。 六堡的社前茶,便是六堡茶一个很有特色的品种,备受茶人及消费者的青睐。 今年,由于受长时间的低温阴雨的影响,茶树迟迟未萌芽,采摘时间比往年推迟了20多天,笔者曾于春社日走访六堡四柳、理冲、不倚等多个茶山,发现很多茶树才刚刚萌发出一个芽头,部分茶树长出了一芽一叶,相信随着近日气温的提高,才逐步进入春茶的采摘期。茶农普遍反映今年六堡社前茶的数量非常少,因而价格较高。 六堡当地人往往根据社前茶嫩芽多,芽尖多带称作“白髻”的白点作判断,但也有部分采摘精细的明前茶有此“白髻”,因此,还需再根据条索、茶味、叶底作综合分析,仅凭一个方面往往判断不准。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi一年之始:祭祀茶神开秤收茶旧时,在六堡镇合口街开设茶庄的很多是广东人,有来自广州、佛山、鹤山、江门的茶老板。一些老板和请来的茶师傅多在冬季无茶的时候,从水路沿着茶船古道回家过年。待第二年春社之前,再乘船来到六堡合口街,张罗布置当年的春季收茶。 各个茶庄会提前在各自的商号门前贴出红纸,告示本庄于春社日开始收茶,价钱公道、童叟无欺云云。 广东茶商做生意很有一套,为了掌控茶源收拢茶农人心,也为了在日后收茶中茶庄间的竞争,展示茶庄自身实力,有茶庄向春社日前来交售社前茶的茶农封个利是,取茶叶丰收、诸事顺利之意头。也有的茶庄,如英记等,兼营一些日用杂货,在平日赊账给茶农,春社日便开秤收茶抵账,保证了稳定的货源及茶叶的品质。 春社日,茶农交来的都是当年的社前茶,这样很便于茶商区分开来。由于社前茶在市场上备受消费者青睐,其交收的价钱也往往会高些。春社日之后交收的茶,即使真是社前所采制,往往难卖得社前茶的价。 春社当天,祭拜茶神后,开秤收茶,从而拉开一年的收茶序幕。味浓醇厚:更好体现越陈越佳旧时茶庄将六堡茶按等级分为细茶、元度(亦作原度)、粗茶、行等四个级,其中,细茶主要为社前茶,当然,出于利益驱使,也有部分茶庄选用春社日前后一些精选幼芽作“细茶”。选用单芽、一芽一叶,少量一芽二叶。条索紧实、细黑油润,弯如鱼钩,民间有“鱼钓茶”之说。 厚,乃六堡茶之特色。从同治版《苍梧县志》的记载“茶产多贤乡六堡,味厚,隔夜不变”中特地注明“味厚”可知。而六堡社前茶,更是将六堡茶的滋味浓厚体现得淋漓尽致。经过漫长冬季的孕育积蓄,而且社前茶的萌芽、生长气温较低、温差较大、多雾,而且,多是刚萌发的新芽,以单芽、一叶一芽为多,茶味浓厚。特别是一些山脊坡地上种植的茶,更是内质丰富、味浓水厚。 六堡茶越陈越佳,已为实践所证实。而六堡社前茶浓厚耐泡的内质,给经存放越陈越佳提供了物质保证。如何通过品鉴六堡茶品质,并认定其具备很好的后续变化空间,也就是如何从社前茶味判断该茶有没有存放的潜力,至为重要。 一般而言,原种六堡茶茶青并以一定标准选料,以地道工艺加工,经适合的存放的,在冲泡几道之后,会慢慢“出香”或叫“显香”,这是陈年六堡茶颇堪品鉴之一大特色,也可以此作判断其后续潜力。 据笔者经验,一般六堡茶“出香”需5年左右,社前茶、明前茶会较快一些,有3年半即出香的,有的夏茶甚至要6年左右才出香,出香之快慢、出香之类型:或显或隐,或强或弱,或浓或淡,或清雅或厚实,或醇和或高飘,不一而足,从新茶,可以大致做个判断,虽其风格不同,但也从中可以断定该茶的后续变化及空间。 夏日,泡上一壶六堡社前茶,品饮后续变化,感受其日渐转化之妙,乐在其中。彭庆中(三口居士) 文/摄 版权所有 转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi -

三口居士:话说霜降茶 (2012-09-14 22:00:24) 茶谚有云“春水秋香”,是说春茶以滋味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也是如此。六堡茶中的霜降茶以其特有的“霜降香”而扬名,品之能给人难忘的感受。六堡茶特色品种系列 ** 话说霜降茶** 彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 我国传统节气“霜降”,是二十四节气中的第十八个节气。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思,是秋季最后一个节气,霜降过后,也意味着冬天即将开始。霜降有开始降霜的意思,不过,那是指黄河流域一带的物候。在正常年份,中国黄河流域这个时令一般会出现初霜,大部分地区多忙于播种三麦等作物,不耐寒的植物将停止生长,呈现一片深秋景象,为欣赏枫叶的好时机。古时候,秋季冬季是不采茶的,这个做法起码延续到了唐代。据唐代陆羽《茶经》所记载,唐朝是仅仅采春茶夏茶的。“凡采茶在二月、三月、四月之间。”自宋代开始,特别是岭南和蜀地,开始有采秋茶的做法。宋代苏辙《论蜀茶五害状》中有“园户例收晚茶,谓之秋老黄茶。”到了明代,秋茶的采摘开始普遍。明代许次纾的《茶疏》中有明确记载:“往日无有秋日摘茶者,近乃有之,秋七八月重摘一番,谓之早春,其品甚佳。”清代,采秋茶基本成为一个茶季之定例了。清代屈大均的《广东新语》有“岁凡四采,采于清明、寒露者佳。”可见,当时的秋茶也是品质优秀,尤以寒露为佳。秋茶是比较受欢迎的。从时间而言,立秋之后所采制的茶即可称作秋茶,在全年四造茶中排在第三,因此也称作“三茶”。其实,秋茶与夏茶之间没有明显的间隔期,但秋茶性状更为明显的多是秋季后半段,在白日气温渐降,昼夜温差大,雨量偏少的时候,所采制的六堡茶更具秋茶特征。也可以说,温差、降雨量(土壤水分)决定了当年秋茶的数量和品质。六堡茶采制季节分,以前按大类分,共四造茶,但细分起来可分为很多个时段:社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶)、夏茶、秋茶、霜降茶、冬茶等。立秋起所采制的六堡茶可称作六堡秋茶,霜降茶是归入到秋茶里面的一个很具特色的品类。霜降六堡话秋香苍梧六堡地处北回归线附近,夏末秋初时节,气温也颇高,因此,秋初的茶和夏茶差别不是特别明显。但随着气温渐降而日夜温差增大,深秋时节的秋茶特征会越来越明显。秋末的霜降前后,六堡茶区的山区气候秋的特征体现得最为明显,而且由于温度降低及温差增大,降雨渐少,此时的六堡茶会特别香,当地人将六堡茶所表现出的这种香称作“霜降香”。茶谚有云“春水秋香”,说的是春茶以茶味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也呈现出这样的特征,六堡茶中的霜降茶以香扬名,“霜降香”(或称“降香”)让人品尝过后久久不忘。刚进入秋天,雨水少而日照足气温高(六堡茶区及周边甚至是暑气未退),这时候的茶,茶味也挺浓,更像夏茶。而随着时间推移,香气渐丰显现,一直到霜降所制六堡茶表现为越来越香。六堡茶在霜降前后所采制的,不单是老茶婆,还有茶谷、中茶(或二白茶),只不过霜降老茶婆因其“粗老”干茶形状、独特香气而让人易于记住,备受推崇。茶谷和中茶都是古法六堡茶的传统产品,从前是茶商到乡村里面收茶,在六堡茶的采收季节,也有茶农往往直接拿到市场上交易,这种六堡茶由茶农自己采摘制作,茶青经“杀青—揉捻—沤堆—复揉—烘干”的古老传统工艺流程,制出茶成品。秋季的六堡茶谷或中茶等会显得较为黄而枯、粗。而秋季茶花较多,会偶在叶中有夹杂。夹杂茶果的现象会少些,因为此时的茶果已经较大。秋茶的茶味趋于醇和,茶香比夏茶高,到霜降左右的秋茶,其香味最为显著,叶底多杂有铜绿色芽叶、单片叶、嫩茎,丝根多,粗嫩不一、大小间杂,对夹叶会略多(特别是冬暖夏秋旱的年份)。霜降左右的秋茶,特别是秋季雨量偏少的年份,霜降茶的香是特别高扬的,这个特征常被人们用来鉴别六堡霜降茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi别具特色的老茶婆说到霜降茶,除了上面说到的茶谷和中茶,必须说说六堡茶中颇具特色的一个品类——老茶婆。老茶婆无论是从原料、干茶以及茶汤的色、味、香等,都是独具特色的,在其他茶类中少有这样的品种。从前,勤俭的六堡茶农因为要把好的茶谷(茶芽)、中茶交收,换取金钱和生活用品,而茶农自己往往也舍不得喝精细的茶芽,多是喝些粗茶,如老茶婆、二白茶、茶果等。时至今日,也将其作为六堡茶的一个特色品种逐步受到人们的欢迎。老茶婆是从前六堡茶农于秋冬之季采摘当年“老”叶或隔年老叶,采用捞水杀青(后多用蒸汽杀青)后,存放自留饮用、药用的一种颇具特殊风味的粗老六堡茶。人们在实际生活中,发现以霜降期间及霜降后所采摘的更为香浓味厚,作为特色而广受推崇。六堡茶的茶树品种名“六堡茶”,为区别于六堡茶乡于20世纪七八十年代曾从云南、湖南等地移植过来的大叶种、中叶种茶树和近几年种植的桂绿一号等多个品种,一般将其称作“六堡茶原种”、“原种六堡”。六堡茶[Liupucha]是茶树有性系品种。灌木型,中叶类,早生种。原产广西苍梧六堡乡,邻近的蒙山、昭平等地也有分布。树姿开张,分枝密。叶形椭圆,叶色绿,叶面平或微隆,叶身平,叶质中。芽叶淡绿色,稀紫色,毛少,持嫩性较强。产量中。抗寒性、抗旱性较强。而据有研究者做过比较,不是原种六堡茶做出来的老茶婆,是不会具有这种特殊的味和香的,因此可以说六堡老茶婆是原种六堡茶所特有的一个品类。茶谚云:立夏三日茶生骨。夏日气温高,所产生的糖分大多合成成为纤维素,新梢的木质纤维也较多,这些新萌发的新梢芽头如不及时采摘,会很快“变老”,粗纤维的含量会迅速增加。而这些当年生的叶子,特别是夏季长出的这些纤维丰富的叶子,在秋季往往会成为老茶婆的原料。在秋季霜降前后茶树的老叶片,采下后,用一大铁锅煮沸水,烫水杀青(也有采用蒸汽杀青),阴干后,晾挂在灶头或灶上阁楼上保存,旧时,有茶农为了防潮,有专门放置“烟楼”上存放的习惯。是以现存的一些有一定年份的老茶婆会带有烟熏味,尽管有烟味的茶并不值得提倡。有茶友将老茶婆和黄片混为一谈,并说黄片就是在茶树上发黄的茶叶片,这是不对的。黄片,并不是在茶树上发黄的叶子,是制茶过程中对较硬揉捻不成条并拣选出来的叶片的一种民间叫法。老茶婆与“黄片”不同,老茶婆不是生产过程中的一种副产品,而是从前茶农在不影响来年收成的前提下,利用一些较为粗老的叶子为自己饮用而制作的一种日常茶。老茶婆的保健作用数年前有一位六堡茶人,曾将一个“六堡茶(一年霜降茶)”茶样送到农业部茶叶质量监督检验测试中心进行检测,得出一份霜降六堡茶很详细的成分检验报告。这份检验报告(编号为No.JF26041-1)显示,该送检“六堡茶(一年霜降茶)”茶样的总糖含量达到3.3%,与研究者严俊、王秀丽等发表的论文《中国名茶可溶性总糖的含量研究》(《茶叶通报》1993年第三期)里面提到的六堡芽茶达到3.69%的检测比较接近,资料显示,六堡茶排名仅次于休宁松萝的3.97%而名列29种名茶的第二位。浙江大学出版社2005年11月出版的《茶医学研究》,是关于茶医学研究领域的学术专著,该书重点介绍了茶叶中各种有效成分的医学研究成果,其中,关于茶多糖的最新研究成果介绍,原来,一些粗老的六堡茶,如中茶、老茶婆,往往含茶多糖更多。书中论述:“六级的粗老茶中茶多糖的含量是一级茶的2倍左右。”资料显示,茶多糖不是单独一种化学成分,它实际上是一类复杂而且变化很大的混合物。其正确的名称应该是茶叶多糖复合物。而茶多糖的药理功能有降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强肌体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功效,其药理药效越来越引起人们的认识和重视。中国及日本民间常常用泡饮老茶来治疗糖尿病的“民间秘方”,说道“茶叶愈粗老治疗糖尿病的效果越好,有效率可高达70%,日本高山大学研究系深田经长达3年的反复试验,提出了用冷开水泡茶治疗糖尿病的做法。”资料显示,茶多糖在对糖代谢方面具有与胰岛素相类似的作用,故粗老的中低档茶(老茶婆就比较具典型意义)中因含较多茶多糖而具有降血糖的作用,这些茶因含咖啡碱等兴奋成分较少,含有大量茶多糖,可对慢性糖尿病患者的治疗效果有所帮助。购买典型标杆更好地认识六堡茶要真正了解认识六堡茶,应该从一些典型的六堡茶品入手,领略六堡茶的风味,但外地茶友缺乏比较可靠的渠道去获得一些标杆性茶品。之前曾答应过大家,在微博通过私信、电子邮件和其他茶友沟通,给大家推荐、寄送过不少茶品和本人的六堡茶书籍《中国六堡茶》,只是随着茶友联系和需求越来越多,工作量过大,往往觉得力不从心,怕搞错了也对不起大家的信任。虽然觉得能为大家认识六堡茶做点实事,还是很高兴的,由于工作方面也挺繁忙,占用了不少业余时间,甚至连喝茶的时间都少了。便一直想寻求一个更合适的方法,能够帮助外地的茶友购买六堡茶。近日,终于与一家本地信誉较好的商家达成了合作,对他进货渠道及存货进行了检查,觉得还是值得信赖的,特此推荐给大家的,也授权该淘宝店使用专售本人的《中国六堡茶》一书、之前给外地茶人定做的一些茶品自己留存部分,也一并交由这家淘宝店进行经营。这家淘宝店经营者是六堡茶人,是我们六堡茶国际交流促进会的会员,其掌柜名、旺旺名是“六堡茶乡”,店名也是“六堡茶乡”,或者在店铺搜索输入“三口居士”也可,或者输入liu-bao.taobao.com都可直接找到,具体可以给该店客服洽谈。这家网店是新开,将会不断更新、增加货品。同时,为了不辜负大家的信任,本人将持续监督这家网店对大家销售的茶品质量,确保大家能网购到真正的高品质六堡茶。愿以此为六堡茶的健康发展略尽绵力,也希望能通过交流,以茶会友,让天下茶人能认识到真正地道高品质六堡茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi

三口居士:话说霜降茶 (2012-09-14 22:00:24) 茶谚有云“春水秋香”,是说春茶以滋味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也是如此。六堡茶中的霜降茶以其特有的“霜降香”而扬名,品之能给人难忘的感受。六堡茶特色品种系列 ** 话说霜降茶** 彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 我国传统节气“霜降”,是二十四节气中的第十八个节气。霜降节气含有天气渐冷、初霜出现的意思,是秋季最后一个节气,霜降过后,也意味着冬天即将开始。霜降有开始降霜的意思,不过,那是指黄河流域一带的物候。在正常年份,中国黄河流域这个时令一般会出现初霜,大部分地区多忙于播种三麦等作物,不耐寒的植物将停止生长,呈现一片深秋景象,为欣赏枫叶的好时机。古时候,秋季冬季是不采茶的,这个做法起码延续到了唐代。据唐代陆羽《茶经》所记载,唐朝是仅仅采春茶夏茶的。“凡采茶在二月、三月、四月之间。”自宋代开始,特别是岭南和蜀地,开始有采秋茶的做法。宋代苏辙《论蜀茶五害状》中有“园户例收晚茶,谓之秋老黄茶。”到了明代,秋茶的采摘开始普遍。明代许次纾的《茶疏》中有明确记载:“往日无有秋日摘茶者,近乃有之,秋七八月重摘一番,谓之早春,其品甚佳。”清代,采秋茶基本成为一个茶季之定例了。清代屈大均的《广东新语》有“岁凡四采,采于清明、寒露者佳。”可见,当时的秋茶也是品质优秀,尤以寒露为佳。秋茶是比较受欢迎的。从时间而言,立秋之后所采制的茶即可称作秋茶,在全年四造茶中排在第三,因此也称作“三茶”。其实,秋茶与夏茶之间没有明显的间隔期,但秋茶性状更为明显的多是秋季后半段,在白日气温渐降,昼夜温差大,雨量偏少的时候,所采制的六堡茶更具秋茶特征。也可以说,温差、降雨量(土壤水分)决定了当年秋茶的数量和品质。六堡茶采制季节分,以前按大类分,共四造茶,但细分起来可分为很多个时段:社前茶、明前茶、雨前茶(清明茶)、春茶(雨后茶、春尾茶)、夏茶、秋茶、霜降茶、冬茶等。立秋起所采制的六堡茶可称作六堡秋茶,霜降茶是归入到秋茶里面的一个很具特色的品类。霜降六堡话秋香苍梧六堡地处北回归线附近,夏末秋初时节,气温也颇高,因此,秋初的茶和夏茶差别不是特别明显。但随着气温渐降而日夜温差增大,深秋时节的秋茶特征会越来越明显。秋末的霜降前后,六堡茶区的山区气候秋的特征体现得最为明显,而且由于温度降低及温差增大,降雨渐少,此时的六堡茶会特别香,当地人将六堡茶所表现出的这种香称作“霜降香”。茶谚有云“春水秋香”,说的是春茶以茶味见长,秋茶则以茶香取胜,六堡茶也呈现出这样的特征,六堡茶中的霜降茶以香扬名,“霜降香”(或称“降香”)让人品尝过后久久不忘。刚进入秋天,雨水少而日照足气温高(六堡茶区及周边甚至是暑气未退),这时候的茶,茶味也挺浓,更像夏茶。而随着时间推移,香气渐丰显现,一直到霜降所制六堡茶表现为越来越香。六堡茶在霜降前后所采制的,不单是老茶婆,还有茶谷、中茶(或二白茶),只不过霜降老茶婆因其“粗老”干茶形状、独特香气而让人易于记住,备受推崇。茶谷和中茶都是古法六堡茶的传统产品,从前是茶商到乡村里面收茶,在六堡茶的采收季节,也有茶农往往直接拿到市场上交易,这种六堡茶由茶农自己采摘制作,茶青经“杀青—揉捻—沤堆—复揉—烘干”的古老传统工艺流程,制出茶成品。秋季的六堡茶谷或中茶等会显得较为黄而枯、粗。而秋季茶花较多,会偶在叶中有夹杂。夹杂茶果的现象会少些,因为此时的茶果已经较大。秋茶的茶味趋于醇和,茶香比夏茶高,到霜降左右的秋茶,其香味最为显著,叶底多杂有铜绿色芽叶、单片叶、嫩茎,丝根多,粗嫩不一、大小间杂,对夹叶会略多(特别是冬暖夏秋旱的年份)。霜降左右的秋茶,特别是秋季雨量偏少的年份,霜降茶的香是特别高扬的,这个特征常被人们用来鉴别六堡霜降茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi别具特色的老茶婆说到霜降茶,除了上面说到的茶谷和中茶,必须说说六堡茶中颇具特色的一个品类——老茶婆。老茶婆无论是从原料、干茶以及茶汤的色、味、香等,都是独具特色的,在其他茶类中少有这样的品种。从前,勤俭的六堡茶农因为要把好的茶谷(茶芽)、中茶交收,换取金钱和生活用品,而茶农自己往往也舍不得喝精细的茶芽,多是喝些粗茶,如老茶婆、二白茶、茶果等。时至今日,也将其作为六堡茶的一个特色品种逐步受到人们的欢迎。老茶婆是从前六堡茶农于秋冬之季采摘当年“老”叶或隔年老叶,采用捞水杀青(后多用蒸汽杀青)后,存放自留饮用、药用的一种颇具特殊风味的粗老六堡茶。人们在实际生活中,发现以霜降期间及霜降后所采摘的更为香浓味厚,作为特色而广受推崇。六堡茶的茶树品种名“六堡茶”,为区别于六堡茶乡于20世纪七八十年代曾从云南、湖南等地移植过来的大叶种、中叶种茶树和近几年种植的桂绿一号等多个品种,一般将其称作“六堡茶原种”、“原种六堡”。六堡茶[Liupucha]是茶树有性系品种。灌木型,中叶类,早生种。原产广西苍梧六堡乡,邻近的蒙山、昭平等地也有分布。树姿开张,分枝密。叶形椭圆,叶色绿,叶面平或微隆,叶身平,叶质中。芽叶淡绿色,稀紫色,毛少,持嫩性较强。产量中。抗寒性、抗旱性较强。而据有研究者做过比较,不是原种六堡茶做出来的老茶婆,是不会具有这种特殊的味和香的,因此可以说六堡老茶婆是原种六堡茶所特有的一个品类。茶谚云:立夏三日茶生骨。夏日气温高,所产生的糖分大多合成成为纤维素,新梢的木质纤维也较多,这些新萌发的新梢芽头如不及时采摘,会很快“变老”,粗纤维的含量会迅速增加。而这些当年生的叶子,特别是夏季长出的这些纤维丰富的叶子,在秋季往往会成为老茶婆的原料。在秋季霜降前后茶树的老叶片,采下后,用一大铁锅煮沸水,烫水杀青(也有采用蒸汽杀青),阴干后,晾挂在灶头或灶上阁楼上保存,旧时,有茶农为了防潮,有专门放置“烟楼”上存放的习惯。是以现存的一些有一定年份的老茶婆会带有烟熏味,尽管有烟味的茶并不值得提倡。有茶友将老茶婆和黄片混为一谈,并说黄片就是在茶树上发黄的茶叶片,这是不对的。黄片,并不是在茶树上发黄的叶子,是制茶过程中对较硬揉捻不成条并拣选出来的叶片的一种民间叫法。老茶婆与“黄片”不同,老茶婆不是生产过程中的一种副产品,而是从前茶农在不影响来年收成的前提下,利用一些较为粗老的叶子为自己饮用而制作的一种日常茶。老茶婆的保健作用数年前有一位六堡茶人,曾将一个“六堡茶(一年霜降茶)”茶样送到农业部茶叶质量监督检验测试中心进行检测,得出一份霜降六堡茶很详细的成分检验报告。这份检验报告(编号为No.JF26041-1)显示,该送检“六堡茶(一年霜降茶)”茶样的总糖含量达到3.3%,与研究者严俊、王秀丽等发表的论文《中国名茶可溶性总糖的含量研究》(《茶叶通报》1993年第三期)里面提到的六堡芽茶达到3.69%的检测比较接近,资料显示,六堡茶排名仅次于休宁松萝的3.97%而名列29种名茶的第二位。浙江大学出版社2005年11月出版的《茶医学研究》,是关于茶医学研究领域的学术专著,该书重点介绍了茶叶中各种有效成分的医学研究成果,其中,关于茶多糖的最新研究成果介绍,原来,一些粗老的六堡茶,如中茶、老茶婆,往往含茶多糖更多。书中论述:“六级的粗老茶中茶多糖的含量是一级茶的2倍左右。”资料显示,茶多糖不是单独一种化学成分,它实际上是一类复杂而且变化很大的混合物。其正确的名称应该是茶叶多糖复合物。而茶多糖的药理功能有降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强肌体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功效,其药理药效越来越引起人们的认识和重视。中国及日本民间常常用泡饮老茶来治疗糖尿病的“民间秘方”,说道“茶叶愈粗老治疗糖尿病的效果越好,有效率可高达70%,日本高山大学研究系深田经长达3年的反复试验,提出了用冷开水泡茶治疗糖尿病的做法。”资料显示,茶多糖在对糖代谢方面具有与胰岛素相类似的作用,故粗老的中低档茶(老茶婆就比较具典型意义)中因含较多茶多糖而具有降血糖的作用,这些茶因含咖啡碱等兴奋成分较少,含有大量茶多糖,可对慢性糖尿病患者的治疗效果有所帮助。购买典型标杆更好地认识六堡茶要真正了解认识六堡茶,应该从一些典型的六堡茶品入手,领略六堡茶的风味,但外地茶友缺乏比较可靠的渠道去获得一些标杆性茶品。之前曾答应过大家,在微博通过私信、电子邮件和其他茶友沟通,给大家推荐、寄送过不少茶品和本人的六堡茶书籍《中国六堡茶》,只是随着茶友联系和需求越来越多,工作量过大,往往觉得力不从心,怕搞错了也对不起大家的信任。虽然觉得能为大家认识六堡茶做点实事,还是很高兴的,由于工作方面也挺繁忙,占用了不少业余时间,甚至连喝茶的时间都少了。便一直想寻求一个更合适的方法,能够帮助外地的茶友购买六堡茶。近日,终于与一家本地信誉较好的商家达成了合作,对他进货渠道及存货进行了检查,觉得还是值得信赖的,特此推荐给大家的,也授权该淘宝店使用专售本人的《中国六堡茶》一书、之前给外地茶人定做的一些茶品自己留存部分,也一并交由这家淘宝店进行经营。这家淘宝店经营者是六堡茶人,是我们六堡茶国际交流促进会的会员,其掌柜名、旺旺名是“六堡茶乡”,店名也是“六堡茶乡”,或者在店铺搜索输入“三口居士”也可,或者输入liu-bao.taobao.com都可直接找到,具体可以给该店客服洽谈。这家网店是新开,将会不断更新、增加货品。同时,为了不辜负大家的信任,本人将持续监督这家网店对大家销售的茶品质量,确保大家能网购到真正的高品质六堡茶。愿以此为六堡茶的健康发展略尽绵力,也希望能通过交流,以茶会友,让天下茶人能认识到真正地道高品质六堡茶。彭庆中(三口居士)文/摄 版权所有,转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi