搜索到

195

篇与

的结果

-

易中天教授您错了!(一) 易中天教授您错了!中国是茶的发源地(一) ———从易中天教授说茶是外国传入说起 (2008年的一篇旧文) 从汉印中的“荼”到今天的“茶”历经两千年变迁。 易中天,1947年生,湖南省长沙市人,1981年毕业于武汉大学,获文学硕士学位并留校任教,现任厦门大学人文学院教授,博士生导师,长期从事文学、艺术、美学、心理学、人类学、历史学等研究,著有《美学思想论稿》、《艺术人类学》等著作。央视《百家讲坛》“开坛论道”的学者,其主讲的“汉代人物风云”首播即获热评。 从甲骨文到楷书的“茶”字的演变。 古籍记载我国古已有茶。 核心提示 2008年4月4日晚,央视《艺术人生》的清明节特别节目《清明》在全国播出。节目里易中天说“茶是外国传进中国的”引起一片哗然。节目播出后,各地观众议论纷纷,特别是了解一点茶叶历史知识的茶友,颇感疑惑,大量的历史资料和近代调查研究材料证明,茶叶原产于中国。 为此,笔者专门在网上找来节目录像观看。确实,在该节目中(约开始了40多分钟时),当时是朱军与易中天在泰山去往玉盘顶的东侧唐摩崖碑下“品茶论道”,易中天在节目中是这样说的:“其实茶这个东西,它本来也不是中国产的,也是从外国传进来的,但传进来以后,深得国人之喜爱,中国人饮酒的历史很长,饮茶应该是在东汉末年,三国魏晋的时候,上流社会开始饮茶……”朱军则在一旁点头附和。 就这件事,国内许多报刊都进行了报道,《重庆晚报》更是采访了重庆国际茶文化研究会副秘书长陈朝正,陈朝正表示,“《中国茶经》开篇就说中国是茶叶的故乡,世界著名科技史家李约瑟博士,也将茶叶作为中国四大发明后,对人类的第五个重大贡献。唐代陆羽《茶经》是世界公认的第一部茶书。‘茶’字的起源,最早见于战国时代的《神农本草》:‘茶茗久服,令人悦志。’”据报道,随后该报记者致电易中天,来电被转移未接。 易中天教授,您错了 这个问题其实是探究茶的起源,多方证据显示,中国是茶的发源地,茶树原产于中国,并最早被我们的先人所利用。 从历史典籍记载、考古发现、植物学家的分析研究、各国茶字的发音以及云南现存世界最古老茶树等,都确切无疑的证明了,中国是茶树的原产地,中国是最早发现和利用茶树的国家,被称为茶的祖国,这点基本是当前学界的共识。 易中天说茶是从外国传进来的,是错误的。 典籍:中国有“茶”两千多年 从历史典籍的考据来看,我国很早就出现了茶的记载。 《茶经》中陆羽列举了我国古代识茶的人物,如神农、周公旦和晏婴等,表明了我国是最早发现,利用茶叶的国家,说“茶之为饮,发乎神农氏。”他引《神农食经》说:“茶茗久服,令人有力悦志。”他引《尔雅》说:“槚,苦茶。” 在《晏子春秋》里有记载:“婴相齐景公时,食脱粟之饭,灸三戈、五卵、茗菜而已。”据笔者考证《晏子春秋》即使是后人伪托,但由于在《史记》中提到过《晏子春秋》,也就是说《晏子春秋》成书不晚于《史记》的成书时间(公元前104年至公元前91年),距今也有2100年了。 在西周时期有晋·常璩《华阳国志·巴志》记载有:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,……茶蜜……皆纳贡之。”这一记载表明在周朝的武王伐纣时,巴国就已经以茶与其他珍贵产品纳贡与周武王了。《华阳国志》中还记载,当时并且就有了人工栽培的茶园了。 两汉时,在我国古代文献中,不只《尔雅》和《说文解字》等一类字书中,在一些医药著作和笔记小说中,也都出现了茶的专门介绍和记述,是我国也是世界有茶的可靠和直接记载的最早时代。自此以后,我国茶叶便进入了有文字可据或信史的时代。(待续)

-

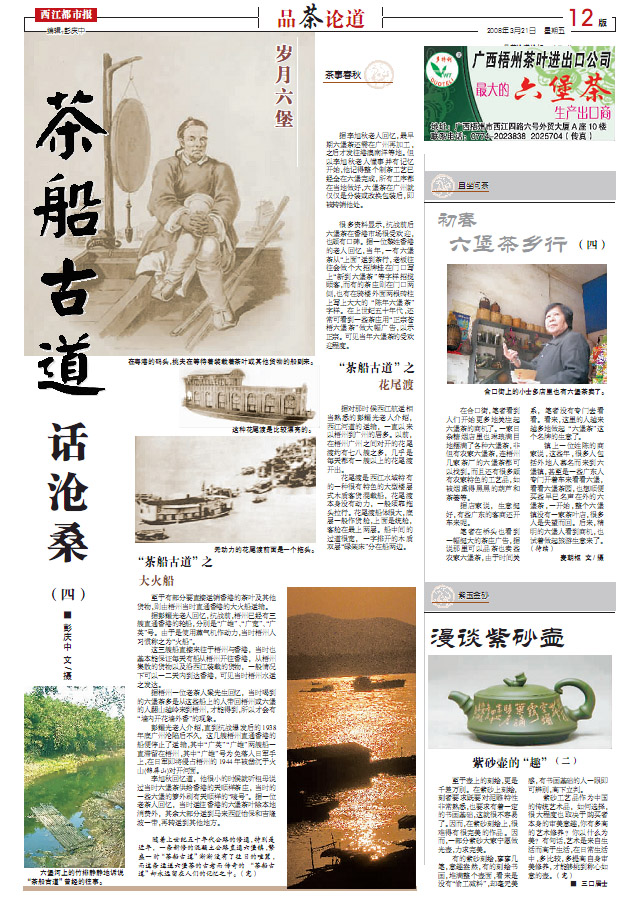

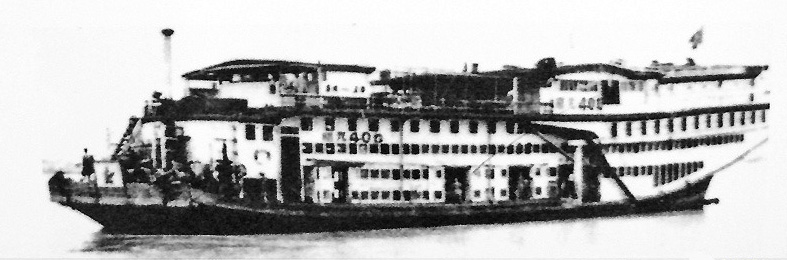

茶船古道话沧桑(四) 茶船古道话沧桑(四) 【三口居士】彭庆中/文 (一篇旧文)转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi在粤港的码头,挑夫在等待着装载着茶叶或其他货物的船到来。 据李旭秋老人回忆,最早期六堡茶还需在广州再加工,之后才发往港澳南洋等地。但以李旭秋老人懂事并有记忆开始,他记得整个制茶工艺已经全在六堡完成,所有工序都在当地做好,六堡茶在广州就仅仅是分装或改换包装后,即被转销他处。 很多资料显示,抗战前后六堡茶在香港市场很受欢迎,也颇有口碑。据一位黎姓香港的老人回忆,当年,一有六堡茶从“上面”运到茶行,老板往往会做个大招牌挂在门口写上“新到六堡茶”等字样招揽顾客,而有的茶庄则在门口两侧,也有在骑楼外面两根砖柱上写上大大的“陈年六堡茶”字样。在上世纪五十年代,还常可看到一些茶庄用“正宗苍梧六堡茶”做大幅广告,以示正宗。可见当年六堡茶的受欢迎程度。“茶船古道”之花尾渡 无动力的花尾渡前面是一个拖头。 这种花尾渡是比较漂亮的。 家父彭耀光对那时候西江航运相当熟悉,据他回忆,西江河道的运输,一直以来以梧州到广州的居多。以前,在梧州广州之间对开的花尾渡约有七八艘之多,几乎是每天都有一艘以上的花尾渡开出。 花尾渡是西江水域特有的一种很有特色的大型楼层式木质客货混载船,花尾渡本身没有动力,一般须靠拖头拉行。花尾渡船体很大,底层一般作货舱,上面是统舱,客舱在最上两层。船中间的过道很宽,一字排开的木质双层“碌架床”分在船两边。“茶船古道”之大火船 至于有部分要直接运销香港的茶叶及其他货物,则由梧州当时直通香港的大火船运输。 据家父回忆,抗战前,梧州已经有三艘直通香港的轮船,分别是“广雄”、“广宽”、“广英”号。由于是使用蒸气机作动力,当时梧州人习惯称之为“火船”。 这三艘船直接来往于梧州与香港,当时也基本能保证每天有船从梧州开往香港,从梧州集散的货物以及沿西江装载的货物,一般情况下可以一二天内到达香港,可见当时梧州水运之发达。 据梧州一位老茶人梁先生回忆,当时喝到的六堡茶多是从这些船上的人带回梧州或六堡的人翻山越岭来到梧州,才能得到,所以才会有“墙内开花墙外香”的现象。 据家父回忆,直到抗战爆发后的1938年底广州沦陷后不久,这几艘梧州直通香港的船便停止了运输,其中“广英”“广雄”两艘船一直滞留在梧州,其中“广雄”号为免落入日军手上,在日军即将侵占梧州的1944年被凿沉于火山(锦屏山)对开河面。 李旭秋回忆道,他很小的时候就听祖母说过当时六堡茶供给香港的天顺祥茶庄,当时的一些六堡的箩外刷有天顺祥的“唛号”。据一位老茶人回忆,当时运往香港的六堡茶叶除本地消费外,其余大部分运到马来西亚怡保和吉隆坡一带,再转运到其他地方。 随着上世纪五十年代公路的修通,特别是近年,一条新修的混凝土公路直通六堡镇,繁盛一时“茶船古道”渐渐没有了往日的喧嚣,而这条运送六堡茶的古老而传奇的“茶船古道”却永远留在人们的记忆之中。(完)

-

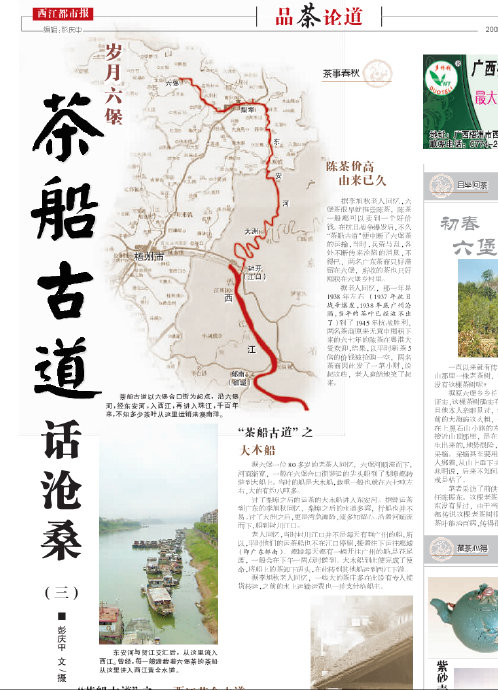

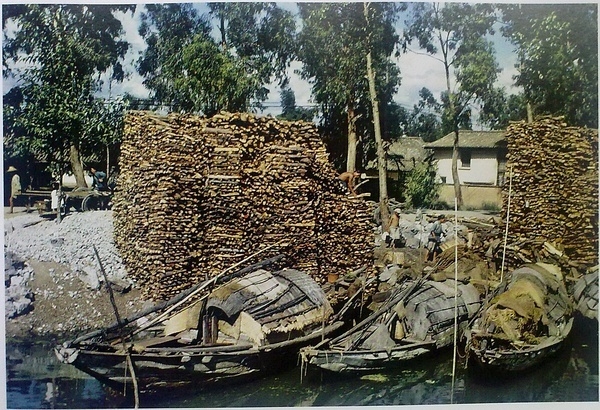

茶船古道话沧桑(三) 茶船古道话沧桑(三) 【三口居士】彭庆中/文 (一篇旧文)连续刊载于2008年3月的《西江都市报》转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi陈茶价高 由来已久 据李旭秋老人回忆,六堡茶很早就推崇陈茶,陈茶一般都可以卖到一个好价钱。在抗日战争爆发后,不久“茶船古道”便中断了六堡茶的运输,当时,兵荒马乱,各处不断传来沦陷的消息,不得已,两名广东茶商只好滞留在六堡,所收的茶也只好囤积在六堡乡村里。 据老人回忆,那一年是1938年左右(1937年抗日战争爆发,1938年底广州沦陷,当年的茶叶已经运不出了)到了1945年抗战胜利,两名茶商原来无意中囤积下来的六七年的陈茶在粤港大受欢迎,结果,以平时新茶5倍的价钱被抢购一空,两名茶商因此发了一笔小财,说起这些,老人爽朗地笑了起来。“茶船古道”之大木船 据六堡一位80多岁的老茶人回忆,六堡河顺流而下,河面渐宽,一般在六堡合口街装运的尖头船到了梨埠都转装到大船上。当时的船是大木船,载重一般也就在六七吨左右,大的有约八吨多。 过了梨埠之后的运茶的大木船进入东安河。据曾运茶到广东的李旭秋回忆,梨埠之后的水道多湾,行船也并不易。过了大洲之后,更是湾急滩险,须多加留心。沿着河顺流而下,船到封川江口。 老人回忆,当时封川江口并不是每天有到广州的船,所以,平时他们的运茶船也不在江口停留,接着往下运往都城(即广东郁南)。都城每天都有一趟开往广州的船,是花尾渡,一般会在下午一两点时候到。大木船到此便完成了使命,将船上的茶卸下码头,在此转到其他船运到西江下游。 据李旭秋老人回忆,一些大的茶庄多在此设有专人接货转运,之前的水上运输运费也一并支付给船主。“茶船古道”之西江黄金水道 据对当时西江航运颇为了解的家父彭耀光说,当年西江的水运非常兴旺,李旭秋老人说的都城(广东郁南)每天一班的花尾渡是梧州到广州的船。靠经郁南,卸下部分货和旅客,也接载一些货物及旅客。六堡的茶叶大部分通过花尾渡运到广州,再在广州转运港澳及南洋。(待续)

-

茶船古道话沧桑(二) 【三口居士】彭庆中/文 (一篇旧文)转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 上游来自的理冲和来自高枧的水在合口街对开处汇流,六堡河河面变得宽了。至于“合口”(当地人的叫法是“及口”,粤语里是交汇的意思)这个地名是否由此而来就不得而知了。 现在仍沿用着“合口街”的名称的街道是六堡镇的一条主要街道。在以前,六堡茶兴盛的时代,这里开设着大大小小的十多个茶庄,是所有六堡茶的集散地。各个乡村里的六堡茶集中到这里进行交易,再经由茶庄筛分、加工、包装再转运出去。“茶船古道”之 合口街收茶 据原六堡乡乡长邓兆明老人回忆,当时很多茶庄都雇佣了一些“二老板”深入到各个乡村,逐家逐户去看茶侃价,双方商定下价钱后,由茶农挑运到茶庄过秤收茶。另外一些茶农直接把茶挑到合口街大樟树底下侃价交易。 每每到了收茶季节,合口街这里是非常的热闹。很多走了很远山路来卖了茶的茶农,都顺便买些生活日用品回去。 据颇了解六堡茶历史的邓永斌转述老人回忆,当时有些茶庄老板非常“仁厚”,也很会做生意,平日自己采购一些日用品回来放在茶庄,各处乡村的茶农如有需要,可以先来赊账,登记在册后就可把急需的生活用品拿回去使用。来年茶季时再拿新茶来抵账。这种做法得到很多当地茶农的认可,所以,这个老板的茶叶生意做得非常大。“茶船古道”之 尖头船 从“合口街”再往下去,多是用一种两头尖的小船。陈振东老人回忆并画出了这种带篷的船的形状,由于现在六堡河的水变浅了,已经看不到这种称为“尖头船”的踪影。据老人回忆,这种船载重在1000公斤(约20担)左右,大些的可以载两吨(约40担)或更多。 据对六堡茶产运历史颇有研究的易章奇介绍,当时,如果是水量不够的年份,往往还会采用筑坝提高水量的办法,来保证这些运茶船的通行。沿着六堡河一直往下游,只要你留心,往往还可以发现一两处当年筑坝的痕迹。 据李旭秋老人回忆,这些船把茶叶从合口街运出梨埠,之后,一般都会转到大些的船。然后,这些“尖头船”要回到合口街,这时候,往往需要用人拉的方式,就像现在的纤夫一样,把“尖头船”拉回到合口街。一起拉回的,是当地人们所必须的粮油副食以及日常生活用品。 (待续) 颇具特色的“尖头船”

-

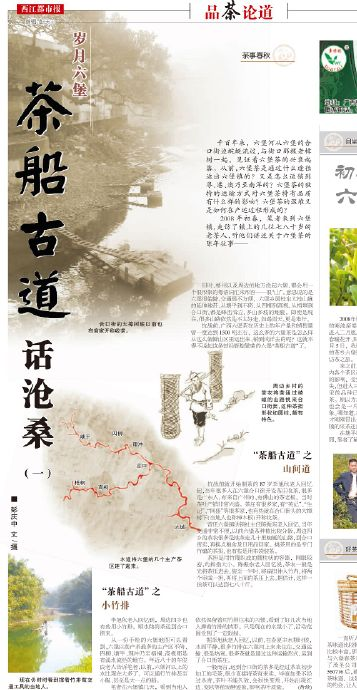

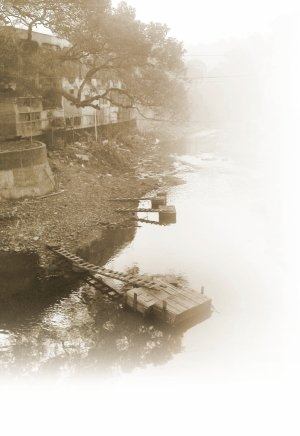

茶船古道话沧桑(一) 茶船古道话沧桑(一) 【三口居士】彭庆中/文 (一篇旧文)转载请注明出处 http://blog.sina.com.cn/sankoujushi 千百年来,六堡河从六堡的合口街边蜿蜒流过,与街口那棵老樟树一起,见证着六堡茶的兴衰起落。从前,六堡茶是通过什么途径运出六堡镇的?又是怎么运销到粤、港、澳乃至南洋的?六堡茶的独特的运输方式对六堡茶特有品质有什么样的影响?六堡茶的沤堆又是如何在产运过程形成的?2008年初春,笔者来到六堡镇,走访了镇上的几位七八十岁的老茶人,听他们讲述关于六堡茶的陈年往事———旧时,梧州以及周边的地方说起六堡,都会用一个很形象的粤语词汇来形容———很“山”。意思说的是六堡很偏僻,交通很不方便。六堡乡属桂东大桂山脉的延伸地带,从塘平到不倚,从四柳到高枧,从梧垌到合口街,都是峰峦耸立,多山多坡的地貌。即使是现在,很多山路依然是不太好走,如遇雨天,更是难行。抗战前,广西六堡茶在历史上的年产量和销售量曾一度达到1500吨左右,这么多的六堡茶是怎么样从这么偏僻山区里运出来,销到南洋去的呢?这就不得不说起这条曾经辉煌繁荣的六堡“茶船古道”了。“茶船古道”之山间道 抗战前就开始制茶的87岁李旭秋老人回忆起,当年很多人在六堡合口街开设茶庄收茶,很多是广东人,有来自广州的、有佛山的茶老板。当时茶叶产销非常兴盛。茶庄有很多家,有“英记”、“生记”、“同盛”等很多家,也有些就在合口街头的大樟树下(当地人也称樟木根)开称收茶。曾任六堡镇供销社主任陈振东老人回忆,当年交通非常不便,以前六堡茶种植比较分散,周边四乡的茶农很多是挑茶走几十里蜿蜒的山路,到合口街卖,再换点粮食及日用品回家。挑茶用的是专门竹编的茶担,也有些是用布袋装茶。 茶担是用竹篾织成的圆柱状的容器,网眼较密,约拇指大小。陈振东老人回忆说,茶农一般是先将茶压进去,装至一半时,将扁担伸入竹内,将两个串成一担,再将上面的茶压上去。据估计,这样一担茶可以达到七八十斤。“茶船古道”之小竹排 李旭秋老人回忆到,周边四乡也有些用小竹排,顺水路将茶运到合口街来。 从一份手绘的六堡地图可以看到,六堡以前产茶最多的主产区不倚、四柳、塘平、理冲乃至梧桐、高枧都是有溪水流经的地方。年近八十的车俊良老人告诉笔者,以前,六堡河以上的水比现在大多了,可以通行竹排甚至小艇,甚至是大一点的船。笔者在六堡镇几天,看到当地人依然保留着用竹排往来的习惯,看到了好几次当地人撑着竹排的情形。只是现在的水量小了,活动范围受到了一定限制。据李旭秋老人回忆,以前,在春夏丰水期时候,水面平静,很多竹排在六堡河上来来往往,交通运输,很是热闹。很多茶就是通过这种运输形式,运到了合口街茶庄。一般而言,运到合口街的茶多是经过茶农初步加工的毛茶,很少直接将茶青来卖。毕竟如果不经过杀青,茶叶不能久放,会很快变焉,开始出现红边、变软等前发酵迹象,影响茶叶质量。景色秀美的六堡河,小竹排穿行其中。时至今日,六堡河仍有一些竹排竹筏之类的运输交通工具。 彭庆中/摄(待续)