搜索到

52

篇与

的结果

-

六堡茶 槟榔香不是“香”(三) ——透彻理解六堡茶槟榔香及其成因 六堡茶 槟榔香不是“香”(三)——透彻理解六堡茶槟榔香及其成因(全文共四篇)槟榔香是怎么样的? 槟榔香是一个比较宽泛的概念,槟榔香的风格也是多姿多彩的。有朋友总结为一种类似留着咽喉里木的甜香,也有人总结为清凉中带着甜和醇的感觉,也有的说是一种类似木屋里面透出来的让人愉悦的凉气、香气及滋味。确实,六堡茶的品类较多,不同的茶其槟榔香风格也不同,不同的陈化期也呈现出不同的特征,要全面概览或完全了解并非易事。不同的六堡茶其槟榔香风格也不同,其槟榔香在不同的陈化期也呈现出不同的特征。 据茶友们的经验,六堡茶出槟榔香是必须经过一定时间的陈化,陈茶才会呈现出“槟榔香”的。 从槟榔香的形成要素来说,陈化时间确实是一个重要因素,不同的区域有其个性特征,制作的工艺也会有其特征体现出来。有经验的茶人往往可以从新茶的一些口感特征来判断出这个茶未来会出现什么样的香型和这个茶未来的潜力。 实践中,我们发现,在五年之内、五年至十二年、十二年到十八年这些不同的阶段中,槟榔香所体现出来的口感特征是有所区别的,甚至不同产区、不同季节、不同的工艺都会影响甚大。判断一个茶的未来走向,例如会出什么样的槟榔香,香气香型的风格以及品质如何等等,也是品鉴、收藏六堡茶的一大乐趣。从几个特征去认知槟榔香 经过总结多次试验及槟榔香专题研讨茶会所获得的体会,笔者和很多资深茶友得到许多直观的感性认识,对六堡茶槟榔香有了较为一致的看法,基本有如下十点。 1.槟榔熟香为令人愉悦的可享受型的槟榔香,是一般常说到的槟榔香类型。有淡雅、浓郁、清顺、幽远、潜藏、暗香之别,虽风格稍有不同,但香的类型仍是一路。茶汤甜醇而甘,与槟榔香相融,很和谐、很舒服、很愉悦,似木香又并非木香,似烟香又不是烟香,满嘴香气充盈,香、味层次都很丰富,下颚会有酸软生津的感觉,令人生愉悦畅顺感。2.有槟榔香潜力的茶,往往会有槟榔生香(鲜香),较“清”较“鲜”,一般多见于较新(几年内)的茶,严格而言不算“可享受型”的槟榔香,因其味其香未有熟香之令人愉悦畅快的茶韵。但依据其可判断这款六堡茶以后是否会出槟榔香,可以说是槟榔香的一种早期表现形式。 3.有槟榔香生香的六堡茶,经合适的存放,才会转化为熟香。至于转化为何种类型熟香,则视存放条件、存放环境而有不同,同时也取决于这款六堡茶的原料老嫩以及制茶工艺,一些关键的工艺,包括器具的使用,影响甚大。 4.一款有槟榔香的茶,如果不是长时间摊晾,其干茶有一种很隐约的干香陈香,需很仔细分辨才会闻到。也就是说这种情况,可以通过干茶辨出这个茶有否槟榔香。此类可判断的是槟榔香的熟香,槟榔生香(鲜香)类的六堡茶,最好还是通过品饮来确定。 5.有些六堡茶槟榔香在洗茶时即可通过涌起的茶香闻到,但须分辨,有几种瑶香、烟香虽跟其比较相似,但其实有所不同。有相当多类型的槟榔香六堡茶,在洗茶时闻到的是另一种气味,不应武断下结论。前几道或许会不太好喝(或有其他杂味),在冲泡三五道甚至在七八道之后(常见是五道出香),才隐隐现出悠悠的槟榔香,其为幽远类;有洗茶之气已经明显,一开始便很浓香醇厚的,其为浓郁类;茶汤在嘴里醇厚,槟榔香不明显,但在咽下茶汤的瞬间,才感受到其悠长槟榔香的,是为暗香类。 6.一款六堡茶或许会是几种香型的复合,即既有槟榔香,也有瑶香、木香等,经验丰富的品鉴者能辨出槟榔香与瑶香、木香等截然不同,但我们试图让一些少接触六堡茶的人品尝,往往会发现一款仅有槟榔香而无烟味的茶,有人会误认为有烟香,故槟榔香与烟香或有某些相似之处。 槟榔香与烟香味是不同的,尽管其确实有些相近。但其成因及呈现出来的感受是不同的。不过,笔者发现一个现象,有些初接触茶的女士,往往会容易把两者混淆。 7.烟味与槟榔香绝不能等同,两者共存时,可以分辨得出,特别是对于一些资深茶人,更可轻易分辨槟榔香与烟味的不同。烟味是一种不正常工艺产生的味。最明显的区别是烟味是一开始便有的,浓烈的会有呛喉或有痒喉感,而槟榔香很柔很顺,咽喉部很舒服,而且随着泡饮次数增加,烟味会越泡越弱,槟榔香则越泡香气越纯越净。 8.市场上的六堡茶有一种香味近似于槟榔香却不是,有人称作瑶香。初学品茶者或者一般消费者往往会混淆,须注意分辨。该茶香茶味表现比较张扬,香烈而飘,显得很霸道。另外一些边境茶,也会有霸气十足的香气,且略带苦,但跟六堡茶真正槟榔香是完全不同的。原种六堡茶真正的槟榔香很纯正、沉而和谐、清雅。两者间最大区别在于茶韵,槟榔香茶韵幽远,回味甘长。 在陈化实验中发现,一款六堡茶,有一定的梗、有一定的中叶茶,会更快、更易转化出槟榔香, 其实,还有一点,笔者在其他茶类没发现有槟榔香。 虽然,有某些茶友称,发现如普洱或哪种黑茶有发现槟榔香类型。笔者还没碰到过,但如在普洱中发现有,会不会是当年普洱旺销时候,以六堡茶混作普洱售卖而导致的,尚待进一步考证。 (待续) 9.一款有槟榔香的六堡茶佳品,其槟榔香会非常持久,二十道泡下来,即使是茶汤颜色很淡了,但其槟榔香依然不弱,且越泡香气越显纯净柔顺,以至于很多时候会有越泡越香的感觉,这是六堡茶槟榔香一个极具特色之处。10.笔者通过比较大量不同的六堡茶槟榔香茶样发现,细嫩的六堡茶如社前茶是会有槟榔香,中茶、二白茶包括春茶、夏茶、秋茶、冬茶等等,都有机会转化出槟榔香,但在陈化实践中发现,有一定的梗、有一定的中叶茶,会更快、更易转化出槟榔香,而且,其槟榔香层次更为丰富,也更有一种槟榔香伴生的气味,不但可以如前面所说的“品”出,用鼻子嗅闻也能够闻出来。

-

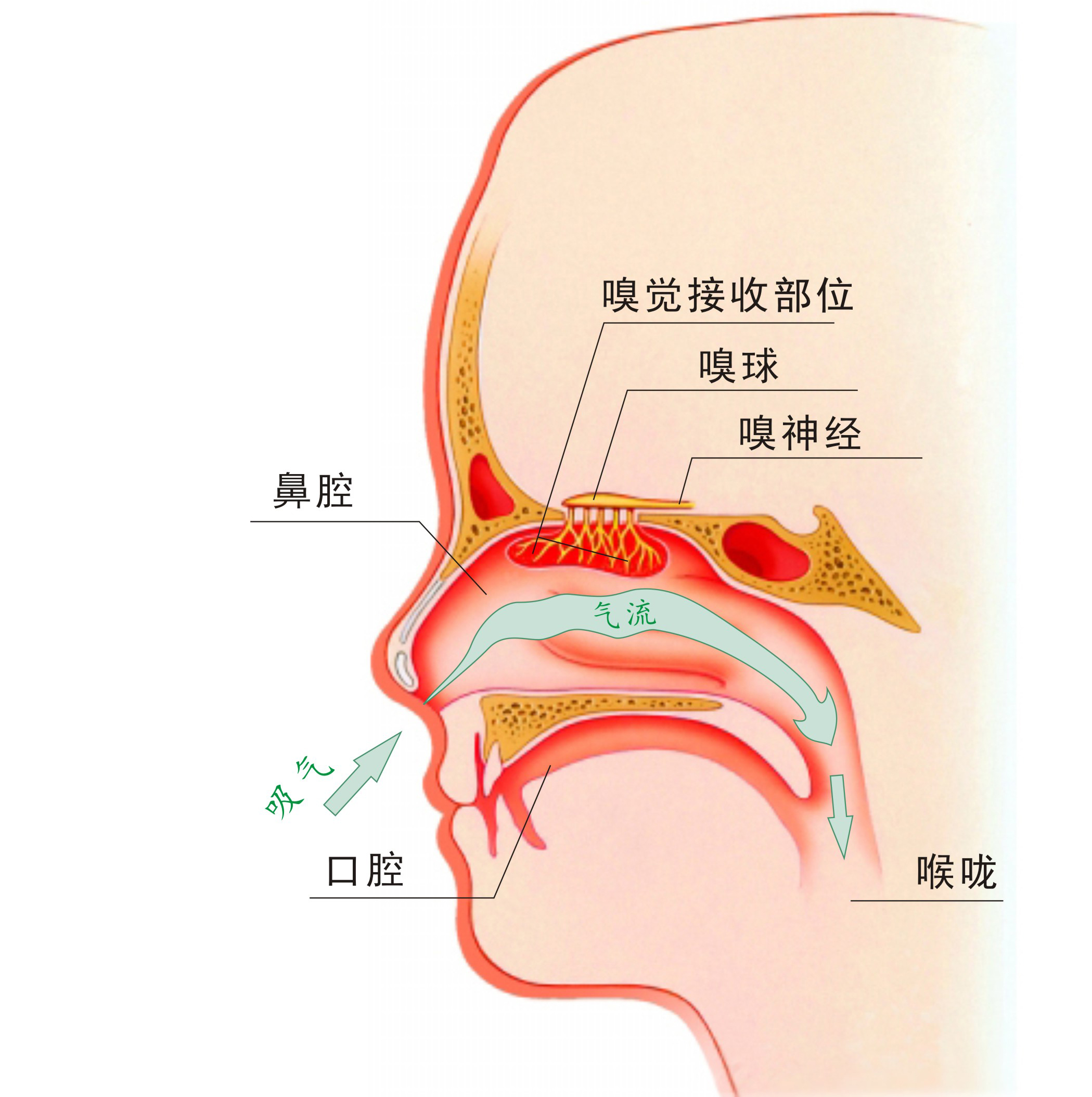

六堡茶 槟榔香不是“香” (二) ——透彻理解六堡茶槟榔香及其成因 六堡茶 槟榔香不是“香”(二)——透彻理解六堡茶槟榔香及其成因彭庆中原创文章,转载请与作者联系(全文共四篇)如何冲泡好一泡六堡茶?品饮六堡茶,跟平日审评不同,置茶量不是绝对的,而且差异甚大。不同的茶,特别是不同年份不同茶质的茶,其置茶量差异很大。而且,我们平日品茶时,冲泡的时间不是审评的“5分钟”。有些茶友的口味习惯较浓的,甚至是100ml的盖碗,泡5克干茶。所以,必须根据自己及茶友的口味习惯,灵活掌握。笔者针对六堡茶的特点,提出以100ml泡茶器的置茶量8-10克左右的冲泡方法,结合六堡茶内含物溶出曲线比较陡,往往一两秒已经是很浓厚的现象,提出了一套专门适合六堡茶冲泡的器具及方法,《中国六堡茶》相关章节有专门论述。冲泡六堡茶,对水温的掌控要求很高。不同阶段需采用不同的水温控制,对泡好六堡茶至关重要。以“大沸”、“大开”的水冲泡六堡茶,会有意想不到的惊喜。水温愈高,茶中物质的溶解度愈大,茶汤也就愈浓;相反,水温愈低,茶物质溶解度愈小,茶汤就愈淡。口味淡,不喝浓茶的,可以通过减少置茶量、快出汤等来调整。投茶量适宜,切勿偏小,甚至宁多勿少。一般而言,100ml容量茶器对应8-10克干茶。以温水洗茶润茶,润茶一道或两道,务必快出,不超过三秒。或以专门茶罐冲洗、淋洗,而无需先纳入壶中。浮沫尘沫等需快速挂去,果断,勿迟疑。如出水不畅,前三道可以不必“大沸”水泡,后面每道须以全沸水泡茶。一般而言,前八九道可即出(须讲究器具,出水流畅之泡茶器),以茶罐提起出汤。因茶而异,一般情况下,在冲泡到九道至十多道,都可以即入水即出汤,香水相融、茶汤饱满即可。冲泡五道,渐始出香,感受茶韵。可以感受到饮用、吞咽,喉部可感受到韵味,而且是越来越明显如此可超过二十道,十多道后,可适当延长时间。至十多道后,以口中感受茶汤开始变薄时,适当增加几秒泡茶的时间(以后几道可渐渐增加),六堡茶一般可以冲泡超过二十道,越到后面口感越好。至二十多道,即使汤色渐浅,但茶气和余韵都依旧明显,且香气和韵味会越来越纯净。需合适温度热饮,以刚刚不烫嘴为宜。另,专门摊冷了,凉喝,也别具风味。如何感受六堡茶的“槟榔香” 感受六堡茶的“槟榔香”在品茶的时候,可以采用潮汕工夫茶的 “嘬茶”方式,就是在品饮茶汤的时候混合着茶汤面上的空气一起吸到嘴里。实践证实这种饮茶法能最大程度地让整个口腔充分感受(并且会更易于感受)茶汤的细微滋味及香气。这种“嘬饮”的方式或会产生一定的声音,一般人或会觉得不雅,但在潮汕这类茶文化历史悠久之地相反是懂茶、会喝茶的老茶客的象征。 据现代研究表明,嗅觉和味觉会整合和互相作用。我们平日说的味道实际上是饮茶过程中所有感觉的混合(包括味觉、触觉、化学灼热感以及嗅觉),其中嗅觉在味道感知过程中也占有很重要地位。 人类鼻腔上方的鼻黏膜上分布着大量嗅觉感受器嗅细胞。饮用到我们口腔中的茶汤,口腔中的香气通过上颚跟鼻腔的交接处进入鼻腔,获得嗅觉感知,让我们在品尝到味道的同时,感受到香气。【图说】 常规“闻”气味方式的示意图 因此,品六堡茶,更须善于利用鼻腔呼气来识别香气。为了利于鉴别,我们可以通过加强口腔中的空气流动,来加强对于茶香的鉴别。大家或许都有这样的经验,在品鉴茶汤的时候,吸入空气,让茶汤在口中翻滚,空气将茶的香味向后部口鼻交界处提升、呼出,可以明显感受到用鼻子吸气时不易闻出的香气,这就是上面说到“嘬饮”品茶更容易感受细微滋味和香气的原理。 有些茶友会将少量茶汤饮入口中,并略微张开嘴,同时从嘴唇吸进空气,当吸入空气时茶汤混着空气在口腔、口鼻交界处翻搅,让嗅觉细胞、味觉细胞充分感受茶汤。这种做法确实效果明显,我们喝茶时也可以这样尝试一下。不过要注意慢慢“练习”,不要一下子“呛”着了。要注意吸气的量和速度,尽量不要发出很大声音。在一个很优雅安静的环境中,因品茶吸气而发出怪声,还是有点失礼的。 【图说】咽下茶汤时,通过呼气感受槟榔香方式的示意图 这其实不是什么必需的品鉴程序,也不是什么高手品茶的招数,只是跟我们平日喝茶的时候,轻轻吸,同时吸进空气的做法是一致的。所以,有部分资深茶人,也不需要专门一个在口腔翻滚的过程,就这么吸、饮、品、咽几个动作一气呵成,包括品味、闻香、感受茶气、体会茶韵整个过程也是自然而然的,无须刻意,行云流水,不着痕迹,那就更是深谙品茶之道了。 事实上,很多茶友在尝试以这种方式感受六堡茶槟榔香之后,觉得这样混合着空气的吸饮是能让人最大程度地感受到茶汤的香气和滋味。茶汤在嘴里停留时,茶汤的温度也会较为适宜,有一种“温软感”,也很好地感受茶汤的香和味。而且,接下来,让茶汤在口腔内随着空气跳动、打转,细细感受并咽下咽喉,这个过程能让人的感官(特别是嗅觉细胞和味觉细胞)充分地感受茶汤的香气、味道。接着“吞咽下茶汤”以及之后的“呼气”过程,空气回流鼻腔,能更彻底地把茶汤的香气和滋味充分感受出来。而且,香气在唇齿之间留存甚久,余韵悠长。槟榔香从第五道开始逐步呈现由于槟榔香不是单一的嗅觉意义上香气,也不是单一味觉意义上的味道,而是口腔各种感官感受的总和,而且没有与之很相近的事物可做比拟,因此不容易把这种感觉表述于笔端,这也是一直以来六堡茶“槟榔香”不易被人们理解的原因之一。 前人把六堡茶的品饮感觉拟作槟榔香是有其独到之处的,跟嚼食槟榔对口腔、咽喉的刺激部位类似,感受并不完全一样(在喜欢吃槟榔者或会有类似愉悦、畅快感受)。六堡茶的“槟榔香”给口腔、咽喉以愉悦的刺激,而且偏带一种清凉的感官享受。口腔内可感受回甜回甘以及一种类似植物纤维的木香,咽喉部位舒服、甜美和愉悦。在这种感觉的刺激下人会有生津回甘,愉悦而畅快。 【图说】六堡茶的槟榔香体现的是六堡茶的内在华美。 我们除了要清楚如何感受六堡茶槟榔香的特征,还需要了解其在茶汤呈现的过程。六堡茶槟榔香在茶汤的呈现有个特点,常规而言,就是在第五道之后,才慢慢显现出槟榔香。在前面的一二三道是常常是体会不到的,当然,偶然有些茶会在第四道就隐约显现,略见端倪,但仅属少数。 体会槟榔香往往应从第五道开始(但不意味着前面几道就可以不喝了,应该一道道喝下来,逐步感受),越到后面越发明显。当然,也有一开始就出槟榔香的茶品,或混着烟熏味呈现,其情况更为复杂,不算作通例。 六堡茶有一道一道之丰富变化、五道之后渐入佳境、七八道后透香出韵之特点,笔者根据品饮经验,描述六堡茶每一道之品感,与大家分享。 【图说】整个品饮过程比喻作在桃花源里的寻觅与发现。 每一道以一个词诠释,赋予个人理解,阐述个人感受。 第一道 和光同尘;第二道 岁月如烟;第三道 寻幽入微;第四道 淡月疏影;第五道 透韵出香;第六道 桃溪渐入;第七道 拈花颔首;第八道 灼灼其华;第九道 真水蕴香;第十道 怡然乐生;第十一道 齿颊生香;第十二道 软玉含香;第十三道 和融通泰;第十四道 蓦然彻悟;第十五道 香远心清;第十六道 心生欢喜;第十七道 神往欣然;第十八道 悠然南山;第十九道起 得自在处…… 这里,我们从第五道开始“透韵出香”出的就是“槟榔香”。 感受“槟榔香”,特别是采用潮汕“嘬茶”的体验方式更容易体会得到。尤其是咽下茶汤和呼气的瞬间,在口腔的后端和咽喉的感受尤为明显。 由于品饮、感受六堡茶槟榔香需注重这些细节及感受方法,而有些人手中未必有出槟榔香的茶,所以一直没有真正感受到六堡茶的“槟榔香”,同时有些人又错误地把槟榔香理解为嗅觉意义上的香气;又或者是某些不良商家刻意混淆视听、指鹿为马;于是,六堡茶“槟榔香”被笼上了一层神秘的面纱,让人觉得难以理解。 【图说】六堡茶槟榔香之华丽而内蕴、精致而典雅。(待续)

-

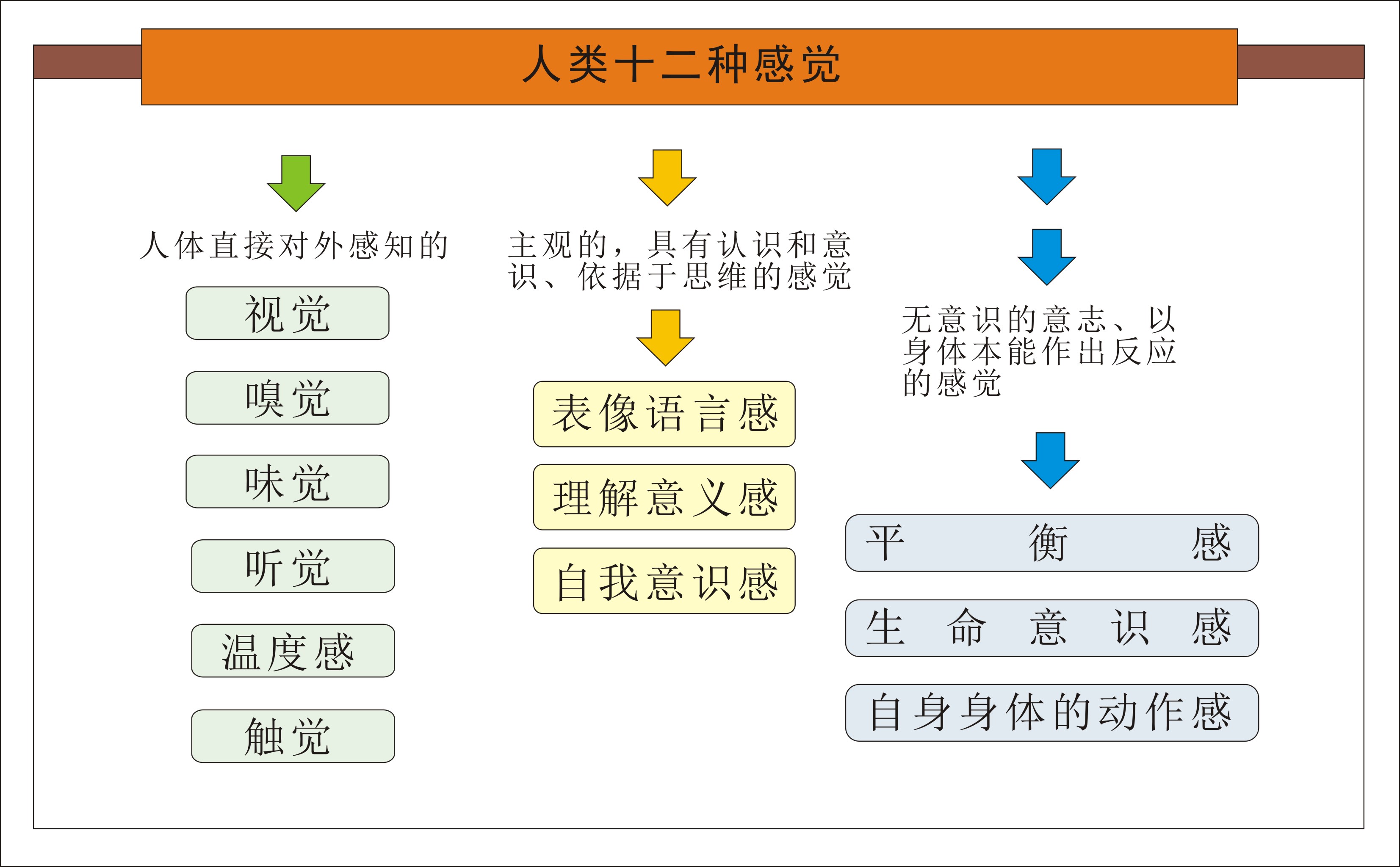

六堡茶 槟榔香不是“香” (一) ——透彻理解六堡茶槟榔香及其成因 六堡茶 槟榔香不是“香”(一)——透彻理解六堡茶槟榔香及其成因彭庆中原创文章,转载请与作者联系(全文共四篇)先解释一下,题目的这个“香”字是指嗅觉意义上的气味,即我们的通过吸气,鼻腔内嗅觉细胞所“闻”到的“气味”。题目的意思就是,六堡茶的槟榔香不是靠鼻子像嗅花香那样闻出来的。 嗅觉是一种由感官感受的知觉。它由两套感觉系统参与:即嗅神经系统和鼻三叉神经系统。嗅觉感受器位于鼻腔顶部,叫做嗅粘膜,这里的嗅细胞受到某些挥发性物质的刺激就会产生神经冲动,冲动沿嗅神经传入大脑皮层而引起嗅觉。嗅觉的刺激物必须是气体物质,只有挥发性有味物质的分子,才能成为嗅觉细胞的刺激物。此文题目《槟榔香不是“香”》的意思就是指:六堡茶槟榔香,并不是靠吸入茶汤面上挥发性有味物质气体来感受的。 【图说】奥地利的哲学家、教育家和思想家鲁道夫·史代纳(Rudolf Steiner)在其演讲《Die 12 Sinne des Menschen》提出的人类12种感觉,了解这人类12种感觉对我们理解喝茶的各种感受非常有用。在汉语的语言表述上,我们很多时候说“香”或“味”有时候会有混用的情况:如“难闻的‘味’”、“这‘味’挺好闻”等等,可见,有时候我们说到“味”的时候,未必就是味觉感受到的滋味,或许是指嗅觉的气味。 花朵散发出香气,我们鼻子可以嗅到闻到花香;冲泡绿茶,鼻子也可以闻到绿茶的清香,冲泡铁观音、岩茶、凤凰单丛、红茶等等也是,很多茶是可以用鼻子吸气“嗅”到香气,此乃是嗅觉意义上的气味上的“香”,如兰花香、干草香、水果香。 【图说】可以凭嗅觉器官闻到的气味。可以确定地说,六堡茶的“槟榔香”不是嗅觉意义上我们单凭鼻子就可从茶汤中嗅到的气味。也就是说:六堡茶的“槟榔香”不是“气体物质”,不是“挥发性有味物质的分子”对我们的嗅觉细胞产生刺激而形成的感受。 其实,六堡茶的“槟榔香”是我们喝六堡茶时所感受到茶汤给我们口腔以及身体所产生的综合感觉,其中尤为显著的是我们咽下茶汤后呼出空气时,在我们口腔的后端以及鼻腔感觉到茶汤的香、味及其他感觉的总和。因此,“槟榔香”更准确来说是茶韵。 说到这里,我们要说清楚两个概念,何谓“茶气”何谓“茶韵”?理解好这“茶气”和“茶韵”,我们就可以更好地理解六堡茶的“槟榔香”了。如何感受茶气、茶韵?对茶汤“色、香、味”进行分析,比较易于理解,毕竟感官上可以对应视觉、嗅觉和味觉进行理解。而茶气、茶韵这些综合指标,更需凭借品茶者有一定的经验和素养。 要理解和感受茶气和茶韵,我们应该改变以往描述品茶的静态思维,加入时间为轴的概念,在一个品饮动作的过程中更容易理解茶气、茶韵。 关于茶气,众说纷纭。有些人往往将其与“茶香”混为一谈;有人说是人体真气类似;也有很多人描述得非常神秘,归入游走全身的气与经脉之类,喝下茶汤,就融入人体,打通血脉,如真气游走,神乎其神;更有人归入玄学一类,越说越不靠谱,误人误己。【图说】从感官、时间、动作等几个方面来分析整个品饮过程。品饮一口茶,从时间段上分四个阶段:1.端杯靠近口鼻。2.茶汤入口,瞬间感受茶汤。3.茶汤在口腔停留。4.吞咽茶汤,感受并回味。 茶气,是在上述品饮过程中的第一、第二步骤最容易感受到的茶汤的一个属性,是一款茶的品质(在冲泡成为茶汤后)的一种体现。从端着茶汤靠近口、鼻(这时候可以感受到气味和热感),接着茶喝进口腔、品尝茶汤(这时候可以感受滋味、温度、茶香、茶味、浓淡、稠度),全身心都能充分感受到这款茶汤内含的物质、茶汤表现。茶气,可以描述为这茶汤“一下子”给人的各种感觉之和。【图说】品饮过程中,在吞咽茶汤之前我们可以充分感受茶气。 换句话说,茶气可以理解为在一个较短的时间内,品尝茶汤给你所有感觉器官刺激的综合表现(并不只是单纯的滋味和气味)。尝到茶气足的茶时,有的茶友往往会有“为之一振”之感、有“为之一麻”、“头脑发汗”或“心胸一下子打开”的感觉,茶气之奇妙可见一斑。从这个角度看,茶气可以理解为茶汤的“冲击力”。 而茶气之所以一直被众人描述得扑朔迷离,是因为感受这个茶气,除了用到我们常常说的视觉、味觉、嗅觉、触觉、温度感等感官外,往往还用到人体其他感官,如自我意识感、平衡感、自身身体的动作感等几种感官感受。 茶气的描述语言,往往是力度方面的,如“足”、“劲”、“霸”、“弱”、“强”、“柔”、“顺”、“柔和”、“凸显”、“隐约”、“单薄”、“平淡”等总体感受,很少再去细分。 一喝到一款茶气“足”、“强”的茶,往往除了给人味觉的冲击外,会在人类其他的几大类感受中有所体现:或在自我意识感有所反应,让人感受到茶汤在体内如一种真实的存在,直下丹田或直冲脑门,如醍醐灌顶;或让人猛醒顿悟,似有所得;或让人感觉平衡感一下子改变,飘飘然而脚下发虚,茫茫然不知所处;或在自身??身体的动作感上有所反应;又或手足似有热流;或后背有暖气上升;或大脑变得通明、胸腹涌入气流。凡此种种,因人而异,因茶而异,多喝并细细感受会逐步有所体会。从这些感受描述我们可以知道,感受茶气,其实已经不单单用到我们常用的味觉、嗅觉和触觉等感官,而且会用上一些如自我意识感、平衡感、动作感等本能感官。 而关于茶韵,人们对其理解的误区没有“茶气”多,但也很少人专门涉及研究,少见有文字把其分析清楚。接下来我们说如何感受“茶韵”: “茶韵”也是茶品质(体现在茶汤)的一种属性,一口茶汤在前述品饮的过程中,时间轴的后半部分(包括口中停留阶段、咽下和吞咽后的阶段,也就是前面说到的“品茶四阶段”的第三、第四阶段),茶汤给予口腔的刺激所产生各种感受,并综合其他品茶因素(甚至包括环境因素,如光影、音乐等)给人的大脑形成的复合感受,包括由此产生精神上的愉悦和由之产生的更为高层次的精神享受。“茶韵”往往与一个人的品茶经验、学识修养、精神境界等有关联。 通俗地讲,茶汤各因素(滋味、气味、涩滑、浓淡等)在口腔的感受留存度及持久度,习惯上称“回味”,这就是茶韵的具体体现。从甘与甜的差异我们更好理解这“茶韵”。甜是一种味觉,我们的舌头味蕾,接触到糖之后,直接感受到的那种滋味,是甜。而“甘”与纯粹味觉上的“甜”不同,不是舌头直接尝出来的。古人云:“苦尽甘来”,可见甘是一种滞后的反映在咽喉的感觉。甘,其实是苦涩(特别是涩)所引起的收敛感刺激人的舌头、口腔黏膜及咽喉,并分泌出唾液,人所感受到的苦涩之后得到弥补的甜润感受,特别显著表现在咽喉部位。这种感觉尽管出现很快,但毕竟是受刺激后,出现在“品”过程的后半段,因而也称作“回甘”。陆游的诗有“舌本常留甘尽日”一句,说的就是这个回甘,从中也可以看到,甘是可以持续较久的,“甜”是舌头味蕾尝到甜味物质那么“一下子”的感受,持续性没有那么久。 茶韵中最易于被理解的是“甘”。从“甘”的感受我们很容易理解茶韵,是在品味的后半段过程中出现的。 从某个角度理解,茶韵就是茶的韵味,是茶汤及其所含物质在品饮过程中(从咽下茶汤开始)一直在口腔、咽喉以及所有人体感官的“留存感受”的综合,甚至由此上升到艺术层面,包括因喝茶的美妙享受,而产生的愉悦和兴奋。【图说】品饮过程中,在不同的时间段内感受茶气、感受茶韵。茶韵的常见感官感受部分,包括回味、齿颊留芳(香气留存度)、醇厚绵长(醇厚感留存时间)、清爽度(鲜味在口腔留存速度)、润泽度(受刺激后唾液涌出时间)、苦涩回甘(喉韵回甘的持久度)等等。因此,有描述“馥郁持久”、“唇齿留香”、“余韵悠长”、“回味无穷”等这类说法,更多是茶韵的描述。 除了这些常见感官部分的感受,感受茶韵所涉及的还包括一些前面提到的如自我意识感、平衡感、生命意识感、自身身体的动作感等这些感受及其通感。 茶气和茶韵,是衡量茶品质优劣的重要指标,尤其是六堡茶这类更注重体感的茶类。茶气和茶韵,也是一个复合感官指标,体现出茶汤内含物的成分及各自的比例、浓度、适口性,因茶的原料品种、种植气候、管理、土壤、采摘季节、茶叶嫩度、制茶工艺不同而异。 理解透了“茶韵”,也就容易理解六堡茶的“槟榔香”了,六堡茶的槟榔香其实是一种茶韵的表现。(待续)

-

六堡茶的冲泡(粗老叶篇) 三口居士彭庆中【原创文章】茶如何冲泡,并无必定之法则,六堡茶也一样。一般认为,无论采用怎样的手法,以好水把茶冲泡好,自己觉得好便好。众所周知,黑茶不嫌粗老,而且,有一定中叶粗叶的黑茶,其品感层次更丰富。六堡茶中也有一些粗老茶叶的品类,如老茶婆和中叶茶,这类粗老原料的六堡茶冲泡,就必须注意一下如何冲泡了,原因我们不妨先从黑茶的氟超标及相关研究说起。粗老茶叶的冲泡,有些细节你不能不知道。氟,没有不行,多了也不行氟是人体必需的微量元素之一,对人体生长发育有着重要的意义。人体的各种组织均含有不同程度的氟,其主要集中在骨骼、牙齿、指甲和毛发中,尤其以牙釉质中含量最多。氟对骨骼和牙齿的生长与形成以及对钙、磷的代谢均有着十分重要的作用,能够预防龋齿和老年骨质疏松症。近年来的研究发现,氟还有加速伤口愈合、促进铁的吸收等多种功效。(据华南农业大学茶学系张大春、王登良、郭勤的论文《关于黑茶降氟的几点看法》)同样,这篇论文提到:人体对氟的日需要量为1.5mg~3.5mg。氟摄入过多会引发氟中毒,继而造成食欲不振、智力低下、精神反常,严重时可能造成瘫痪等不治之症。卫生部1986年颁布的“初级卫生保健计划”规定成年人每人每天氟总摄入量不能超过4mg. 众所周知,茶树是自然界中的富集氟的植物。一般而言,茶树根部从土壤摄入氟,而富集到茶树叶子上,特别是一些老叶子中。因此,在原料粗老的边销黑茶中,由于为了降低价格,原料大多是使用等级最低的粗枝大叶,往往会出现含氟量偏高的情况。据长期从事地方性氟中毒防治研究的白学信2000年发表在《茶叶科学》的文章《砖茶高氟的原因调查》研究表明,不同部位的含氟量差异很大,“老叶与嫩叶之间的差异达12-36倍,茎梗中的含氟量较低。新萌发的一芽二叶新梢含氟量也很低,甚至测不出。”“茶树梗叶种的氟含量是随着老化程度的增加而升高的”因此,原料粗老是导致黑茶高氟的重要原因。黑茶中的粗老叶子其含氟量会高于嫩叶。煮饮调饮习惯直接影响氟的溶出量《关于黑茶降氟的几点看法》一文认为,黑茶含氟量较高,因此适当饮用对补充人体所需的氟有十分重要的意义。但由于受饮茶习惯、食物结构等因素的影响,我国藏胞往往因饮茶过多而出现氟中毒的现象。并且,国内对少数民族地区出现的这种氟中毒的现象进行过深入研究,也有不少论文提及对这种现象的调查及预防,除了减少种植、生产环节的氟污染(过去很多茶叶生产厂以煤作为热源,会一定程度地增加氟污染的可能)有些论文更针对“砖茶”的降氟措施研究、提高饮用安全等进行了研究。藏族人民的饮茶习惯更加大了氟的浸出量。《关于黑茶降氟的几点看法》一文中说到饮茶习惯对氟浸出率的影响。研究表明,藏、蒙、哈萨克等少数民族饮用黑茶的时候,往往采用熬煮后饮用,或在茶砖熬煮后加入奶、青稞调饮。而且边区少数民族大多没有洗茶的习惯,同时,加奶加盐的习惯也使得氟的溶出量大大增加。不良的煮饮习惯会极大地影响着冲泡时氟的溶出及摄入。新疆、内蒙、西藏民众的加奶加盐的调饮方法,也会一定程度地增加氟的析出。中叶茶及老茶婆,是六堡茶中一种极具特色的品种,其原料主要是六堡茶树中较为粗老的叶子,正因为不同的泡饮方式会对茶叶中的氟溶出产生不同的影响,我们就要必要针对粗老叶原料的中叶茶、老茶婆的冲泡方法加以研究,通过合理、科学的冲泡饮用方式,降低在喝茶过程中氟的摄入,防止氟中毒。科学冲泡可大大减少氟浸出在这篇《关于黑茶降氟的几点看法》文章中,最后提到了“提倡科学的饮茶方式”,里面就专门阐述到这个问题:茶叶中氟的浸出率受浸提时间、浸提方式、冲泡次数等因素影响。在1991年施嘉潘等人的《降低黑茶含氟量的研究》表明,藏胞传统的熬煮饮茶法,随着时间的延长,氟的浸出率达98%,而采用冲泡法,则仅仅是56%的浸出率。采用冲泡法,而且科学地洗茶润茶,可以大大减低氟的浸出率。而且,据陈巧玲《湖南省砖茶中氟的饮用安全性研究》论文里面提到,“罗淑华的研究发现,茶水比与氟浸出率成反比,无论是煮熬还是冲泡,第一遍茶汤中氟的浸出量占到了氟总浸出量的50%以上。”“当茶水比减少时,水中氟呈现下降趋势,然后浸出量和浸出率均增高,第一泡的氟的浸出量占总氟的65%,且前三泡基本把氟全浸出。以上研究结果表明,边疆少数民族长期习惯将砖茶于水中熬煮30分钟左右,这也是他们摄入过多氟的原因之一,而且他们极少舍弃第一遍茶汤。”由此,我们便可以找到一个降低粗老茶叶氟浸出和摄入的冲泡技巧,这点对于健康、科学地品饮这类粗老茶叶原料的六堡老茶婆、中叶茶,是具有积极意义的。粗老茶该如何冲泡? 综上说述,回归到我们的话题“粗老茶该如何冲泡?”,如何才能尽量减低氟的摄入?如何冲泡好粗老的茶,利于身体健康?针对氟浸出的规律,本人总结出两点粗老茶的冲泡技巧,与大家探讨研究。第一,粗老茶必须充分洗茶润茶。而且,据“从室温到80℃,随着水温升高,氟浸出率增加”这个特点,我们还必须采用比较高温的水,进行洗茶润茶。而且,由于粗老茶的有效物质溶出也相对较慢些,我们洗茶润茶的时间相对也可以略为延长,让茶叶充分湿润、浸泡。部分有灰尘的、更为粗老的,不妨多洗一道。这样的一个步骤,可以基本把茶中的总氟减少50%以上(见罗淑华等《砖茶中氟的浸出规律研究》)。第二,多采用冲泡,避免经常熬煮粗老茶,即使煮茶,时间也不要过长。这样也可以大大减少氟的浸出率。相同的时间条件下,煮熬法的氟浸出量高于冲泡法15个百分点以上。而且不要把奶、盐等与粗老茶一同熬煮和饮用(陈巧玲《湖南省砖茶中氟的饮用安全性研究》表明盐、奶等组合会促进茶汤中氟的释放)。不过,这点在汉人区域内“清饮”的喝茶氛围下,基本不成问题。 洗茶润茶和合理的冲泡方法可以降低氟的浸出量。 据研究,按相关论文中砖茶含氟量一公斤含一百多至两百多毫克(砖茶的一般值)来估算,合理冲泡而不是熬煮调饮总氟只能浸出五六成,而且通过恰当的洗茶可以去掉50%以上,按合适的量每天正常喝茶,摄入的氟一般是不会超标的。同时,我们可以通过茶品调整,粗老和精细的茶交替兼顾,尽量避免每天持续地大量饮用粗老茶,如此科学、合理地饮用粗老茶,是可以放心饮用,不会对人体健康有影响的。(完)

-

【定制茶品商城】 lxlb.net 来些六堡 可扫码添加客服微信 咨询购买>>> ( 商城平台 ) 来些六堡 lxlb.net 进入三口居定制茶品 核心产区 原种原山 生态环保 高端定制 与天下茶友分享交流 来些六堡 —— lxlb {dplayer src="https://www.liubaotea.net/usr/uploads/video/来些六堡.mp4"/}前往 三口居茶品交流平台 商城茶品咨询及售后,请扫码加客服微信联系。电话:13877498675