搜索到

42

篇与

的结果

-

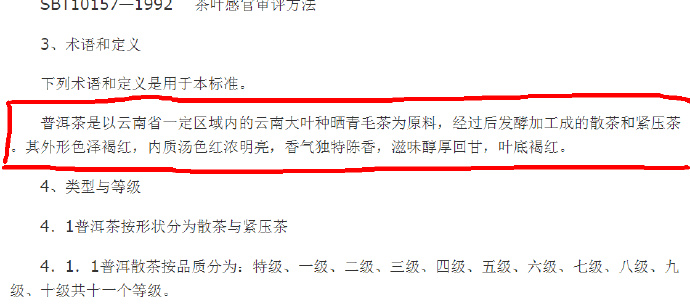

没有渥堆的就不是六堡茶吗?(二) ——谈传统六堡茶的发展模式 没有渥堆的就不是六堡茶吗?(二) ——兼谈古法六堡茶的发展模式普洱茶同样经历了一个标准修改的过程资料显示,2003年的《普洱茶标准》DB53T 102-2003 里面普洱茶的定义如下:普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料,经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。其外形色泽褐红,内质汤色红浓明亮,香气独特陈香,滋味醇厚回甘,叶底褐红。这里我们可以明确看到,当时也是同样的以普洱熟茶为参照,定义“经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。其外形色泽褐红,内质汤色红浓明亮,香气独特陈香,滋味醇厚回甘,叶底褐红。”也就是说,按标准去评判当时的生普洱茶,也是不符合标准的。 (《普洱茶标准》DB53T 102-2003 的局部截图,同样是历史原因,以当时的主流熟茶特征为基础,制定的这个标准,普洱生茶这个1974年前早期工艺所做的普洱茶种类,也是不符合其定义标准的)于是,紧接着在2004年农业部出台的《普洱茶》NY/T779-2004,为了迁就普洱生茶,专门提出一个“熟成”的概念,提出“云南大叶种晒青毛茶及其压制茶在良好储藏条件下长期储存(10年以上),或云南大叶种晒青毛茶经人工渥堆发酵,使茶多酚等生化成分经氧化聚合水解系列生化反应,最终形成普洱茶特定品质的加工工序。这样通过“熟成”的一个词,把生茶和熟茶统一到一个定义中来。可谓用心良苦。(2004年农业部出台的《普洱茶》NY/T779-2004,为了迁就普洱生茶,专门提出一个“熟成”的概念) 在2007年一月,云南省地方标准DB53/103—2006《普洱茶》正式发布,代替DB53/T 103-2003《普洱茶》。。普洱茶的术语和定义修改为:普洱茶是云南特有的地理标志产品,是按特定的加工工艺生产,具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两大类型;这次制定的标准对普洱茶的定义,突出了普洱茶按加工工艺及品质特征分为普洱茶(生茶)和普洱茶 (熟茶)两大类型,在尊重历史传承的基础上把普洱茶(生茶)纳入普洱茶的范畴,在产品范围上有所扩大;突出了普洱茶是云南特有的地理标志产品;突出了普洱茶特有的制作工艺;突出了普洱茶的品质特征。因此,本标准对普洱茶的定义更加完整、准确,对普洱茶的特征描述更加确切,更有利于突出普洱茶的历史与文化内涵。至此,普洱茶也是在原先只是依据渥堆工艺的熟茶制定出来的标准,走过了一条尊重历史尊重工艺发展历程、突出历史文化内涵的标准修订之路。在后来的GB/T 22111-2008 地理标志产品 普洱茶中,确立了“以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成,具有独特品质特征的茶叶,按其加工工艺及品质特征,普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两种类型。”的定义。(2007年1月,云南省地方标准DB53/103—2006《普洱茶》正式发布)至此,普洱茶在承认了历史上渥堆工艺出现之前及之后所生产的无渥堆的产品,并称之为普洱生茶。没有渥堆的古法六堡茶有后发酵吗?众所周知,古法六堡茶的工艺是“杀青→揉捻→烘干→复揉→复烘→干燥”,之后,就是汽蒸踩压入篓,这样古法工艺的六堡茶,有后发酵吗?后发酵、实质是成品六堡茶中所附着有黑曲菌,根霉毛霉、酵母菌等细菌的孢子和菌丝体,他们依靠茶叶作为营养基、在适宜的温度和湿度条件下,就能够进行生长繁殖。这些真菌在摄氏15度以上,空气湿度在60%以上,孢子能够萌发,菌丝体能够产生孢子,进行繁殖,繁殖的速度非常快,可以是数十分钟或数小时就完成一代与一代的交替。在不同的湿(湿度)、热(温度)变化中生长,利用不同微生菌产生的酶类,来转化茶叶中的儿茶素、醣类、淀粉、纤维素……等有机物质,逐步地改变茶叶的颜色、滋味及香味。当年的蒸制六堡茶所用茶甑(梧州茶厂馆藏).古法六堡茶在最后一道工序汽蒸之后,其主要作用是让干茶变软,胶体物质浸出,便于压篓,同时也是一个简单灭菌的过程。之后装篓装箩,在制作车间、仓储空间、陈化仓库内的微生物依然会附着在茶上,为茶叶后发酵做好准备。在温度湿度适宜的条件下,微生物会对茶叶进行后发酵。微生物以茶叶作为养料,通过菌丝体繁殖产生了微生物的酶,促进对茶叶进行后发酵。菌丝在温度适合时进行繁殖,在此过程中,产生多类物质的代谢产物,还会产生醇类与脂类等物质。酯类(芳香酯)是芳香性物质发出香气的主体成分。在六堡茶的储藏过程中,其实就是一个后发酵的过程,通过一年复一年,一代接一代的微生物繁殖并分解,在茶叶中产生芳香性物质,这也是六堡茶能够越陈越香的形成机理。六堡茶乡里面当年的蒸甑就是炊蒸压篓之用。(工人在蒸茶车间把茶蒸软压入篓中。)由此可见,古法六堡茶的后期仓储陈化,就是一个后发酵过程。以这样的角度去分析六堡茶作为黑茶的后发酵过程,也是很容易理解的。相信这也是陈椽教授把汽蒸之后自然陈放的六堡茶也归入黑茶的原因所在。(本文分四篇连载,此为第二篇)

没有渥堆的就不是六堡茶吗?(二) ——谈传统六堡茶的发展模式 没有渥堆的就不是六堡茶吗?(二) ——兼谈古法六堡茶的发展模式普洱茶同样经历了一个标准修改的过程资料显示,2003年的《普洱茶标准》DB53T 102-2003 里面普洱茶的定义如下:普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料,经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。其外形色泽褐红,内质汤色红浓明亮,香气独特陈香,滋味醇厚回甘,叶底褐红。这里我们可以明确看到,当时也是同样的以普洱熟茶为参照,定义“经过后发酵加工成的散茶和紧压茶。其外形色泽褐红,内质汤色红浓明亮,香气独特陈香,滋味醇厚回甘,叶底褐红。”也就是说,按标准去评判当时的生普洱茶,也是不符合标准的。 (《普洱茶标准》DB53T 102-2003 的局部截图,同样是历史原因,以当时的主流熟茶特征为基础,制定的这个标准,普洱生茶这个1974年前早期工艺所做的普洱茶种类,也是不符合其定义标准的)于是,紧接着在2004年农业部出台的《普洱茶》NY/T779-2004,为了迁就普洱生茶,专门提出一个“熟成”的概念,提出“云南大叶种晒青毛茶及其压制茶在良好储藏条件下长期储存(10年以上),或云南大叶种晒青毛茶经人工渥堆发酵,使茶多酚等生化成分经氧化聚合水解系列生化反应,最终形成普洱茶特定品质的加工工序。这样通过“熟成”的一个词,把生茶和熟茶统一到一个定义中来。可谓用心良苦。(2004年农业部出台的《普洱茶》NY/T779-2004,为了迁就普洱生茶,专门提出一个“熟成”的概念) 在2007年一月,云南省地方标准DB53/103—2006《普洱茶》正式发布,代替DB53/T 103-2003《普洱茶》。。普洱茶的术语和定义修改为:普洱茶是云南特有的地理标志产品,是按特定的加工工艺生产,具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两大类型;这次制定的标准对普洱茶的定义,突出了普洱茶按加工工艺及品质特征分为普洱茶(生茶)和普洱茶 (熟茶)两大类型,在尊重历史传承的基础上把普洱茶(生茶)纳入普洱茶的范畴,在产品范围上有所扩大;突出了普洱茶是云南特有的地理标志产品;突出了普洱茶特有的制作工艺;突出了普洱茶的品质特征。因此,本标准对普洱茶的定义更加完整、准确,对普洱茶的特征描述更加确切,更有利于突出普洱茶的历史与文化内涵。至此,普洱茶也是在原先只是依据渥堆工艺的熟茶制定出来的标准,走过了一条尊重历史尊重工艺发展历程、突出历史文化内涵的标准修订之路。在后来的GB/T 22111-2008 地理标志产品 普洱茶中,确立了“以地理标志保护范围内的云南大叶种晒青茶为原料,并在地理标志保护范围内采用特定的加工工艺制成,具有独特品质特征的茶叶,按其加工工艺及品质特征,普洱茶分为普洱茶(生茶)和普洱茶(熟茶)两种类型。”的定义。(2007年1月,云南省地方标准DB53/103—2006《普洱茶》正式发布)至此,普洱茶在承认了历史上渥堆工艺出现之前及之后所生产的无渥堆的产品,并称之为普洱生茶。没有渥堆的古法六堡茶有后发酵吗?众所周知,古法六堡茶的工艺是“杀青→揉捻→烘干→复揉→复烘→干燥”,之后,就是汽蒸踩压入篓,这样古法工艺的六堡茶,有后发酵吗?后发酵、实质是成品六堡茶中所附着有黑曲菌,根霉毛霉、酵母菌等细菌的孢子和菌丝体,他们依靠茶叶作为营养基、在适宜的温度和湿度条件下,就能够进行生长繁殖。这些真菌在摄氏15度以上,空气湿度在60%以上,孢子能够萌发,菌丝体能够产生孢子,进行繁殖,繁殖的速度非常快,可以是数十分钟或数小时就完成一代与一代的交替。在不同的湿(湿度)、热(温度)变化中生长,利用不同微生菌产生的酶类,来转化茶叶中的儿茶素、醣类、淀粉、纤维素……等有机物质,逐步地改变茶叶的颜色、滋味及香味。当年的蒸制六堡茶所用茶甑(梧州茶厂馆藏).古法六堡茶在最后一道工序汽蒸之后,其主要作用是让干茶变软,胶体物质浸出,便于压篓,同时也是一个简单灭菌的过程。之后装篓装箩,在制作车间、仓储空间、陈化仓库内的微生物依然会附着在茶上,为茶叶后发酵做好准备。在温度湿度适宜的条件下,微生物会对茶叶进行后发酵。微生物以茶叶作为养料,通过菌丝体繁殖产生了微生物的酶,促进对茶叶进行后发酵。菌丝在温度适合时进行繁殖,在此过程中,产生多类物质的代谢产物,还会产生醇类与脂类等物质。酯类(芳香酯)是芳香性物质发出香气的主体成分。在六堡茶的储藏过程中,其实就是一个后发酵的过程,通过一年复一年,一代接一代的微生物繁殖并分解,在茶叶中产生芳香性物质,这也是六堡茶能够越陈越香的形成机理。六堡茶乡里面当年的蒸甑就是炊蒸压篓之用。(工人在蒸茶车间把茶蒸软压入篓中。)由此可见,古法六堡茶的后期仓储陈化,就是一个后发酵过程。以这样的角度去分析六堡茶作为黑茶的后发酵过程,也是很容易理解的。相信这也是陈椽教授把汽蒸之后自然陈放的六堡茶也归入黑茶的原因所在。(本文分四篇连载,此为第二篇) -

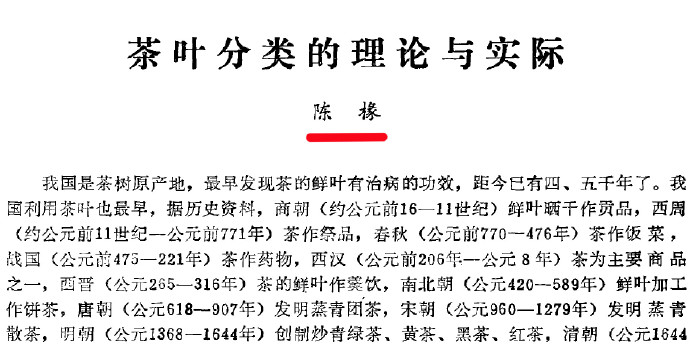

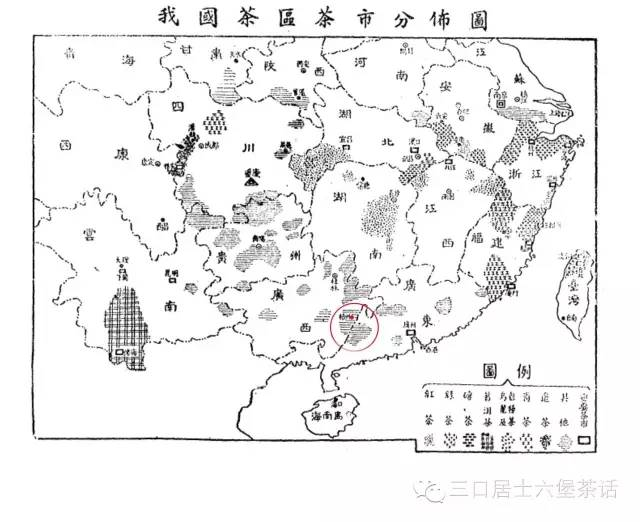

没有渥堆的就不是六堡茶吗?(一) ——谈传统六堡茶的发展模式 没有渥堆的就不是六堡茶吗?(一) ——谈传统六堡茶的发展模式三口居士 彭庆中原创文章,转载请与作者联系日前,一位河北保定的茶友跟我交流,说起他听到这样一种论调“根据现在的国家标准,只有经过渥堆发酵工艺的才能称作六堡茶”,并说有文章说“市面上所谓的古法六堡茶生茶,只能算是六堡茶毛茶原料,严格意义上不能称作六堡茶”,问起这种说法是怎么得来的,并问我对这个问题的看法。六堡茶划归黑茶,渥堆工艺是必须的吗?首先,我们分析一下中国六大茶类分类的奠基人陈椽教授在《茶业通报》1979年Z1期的一篇茶叶分类奠基性文章《茶叶分类的理论与实际》,这篇文章开创性地提出六大茶类的分类及其依据,也是中国现在六大茶类分类法的基础。(陈椽教授的这篇茶叶分类的奠基性论文截图)陈椽教授在文章里面明确提出其茶叶分类的依据:科学分类方法必须具备两种条件,一方面必须表明品质的系统性, 另一方面也要表明制法的系统性。同时还要抓住主要的内含物变化的系统性。其中,陈椽教授在文章第四部分《茶叶分类方法》里面提到:“黑茶分类”纲目,黑茶品质特点是叶色油黑或深褐绿色, 汤色褐黄或褐红,要求黄烷醇类迟缓氧化。但黄烷醇类的氧化主要不是靠酶促作用。依茶类不同, 催化的因素也不同。一般制法的特点是堆积变色。分湿坯堆积做色、干坯沤堆做色和成茶堆积变色三个目。(该论文局部截图)(陈椽教授专门把六堡茶提出作为一个类型进行论述)(明确注明 蒸压篓包茶)并且,文章在这里明确提到“半干毛茶沤堆为干坯堆积做色, 通过自然干燥, 如湖北的老青茶。半成品蒸压成各种形状, 如云南大七子饼茶、心状紧茶(现改压为四方形砖茶);半成品蒸压踩成大篓包, 如六堡茶。”也就是说,云南的大七子饼茶,即使没有渥堆工艺做成熟茶,只要有“半成品蒸压成各种形状”就可以归入黑茶类了。因此,大家不必再纠结普洱生茶压成了饼茶是不是属于黑茶了。而六堡茶,只要有“半成品蒸压踩成大篓包”这个工艺,就已经归入到黑茶的范畴了。也不必纠结没有渥堆工艺的六堡茶是不是属于黑茶了。也就是说,茶乡里面流传至今古法工艺的六堡茶,在做完“杀青→揉捻→烘干→复揉→复烘→干燥”这些工序后,为了避免破碎并方便装进袋子或竹筐,经过汽蒸变软再装入篓入袋,已经是达到陈椽教授所说的黑茶工艺特征,可以称作黑茶了。(六堡茶区内,保留着用大蒸甑把茶炊软并最终将茶压篓的古法工艺。)(六堡茶乡内,老茶人车俊良正把炊蒸好的茶压篓存放。) 从陈椽教授这篇茶叶分类的奠基性文献里面明确提到,六堡茶划归黑茶,渥堆工艺不是必须的,不是只有经过渥堆工艺的才能称作黑茶,才能称作六堡茶。(1937年由当时行政院新闻局印行的《茶叶产销》一书所绘民国时期茶区茶市分布图。图中红色圆点处为梧州,红圈内灰影部分为当时梧州及苍梧周边的六堡茶产区,其地图中图例示意为“其他茶”。从图中可见当时梧州及周边和以北的贺州、桂林周边已经是“其他茶” 而不是绿茶的大产区了。)局部截图,看清这里的图例,已经把当时的六堡茶产区归入其他茶类。为何会产生“必须渥堆才能叫六堡茶”这种说法呢?既然茶叶分类的鼻祖陈椽教授的文章里面,明确提到六堡茶“只要有‘半成品蒸压踩成大篓包’就可以归入黑茶”,为什么现在很多专家都称“必须渥堆才能叫六堡茶”?这些专家,算起来,很多还是陈椽教授的徒子徒孙呢。首先,我们举个例子,说明一下产生这个现象逻辑上的荒唐。古时候,船都是木做的,从最开始的独木舟,到后来的板艇、木船,再发展到后来的帆船,千百年来,大大小小的船基本还是木质的。再随着科技的发展,在近代开始出现轮船了,使用的材料,也从最初的木,改变到钢铁,也开始使用蒸汽机、柴油机等等作为动力。于是,六七十年代,专家们在开始为船做“标准”的时候,就作了如下定义“以钢铁为材料的,经过锻造、焊接、组装的一种金属的水上航行运输工具。”这个标准不断地“完善”,最终,按这个标准来评判,发现原来用木做的船“不符合标准”了,于是,专家们便宣布,由于木船使用的原料不是金属,制造工艺也没有锻造、焊接等等工艺,使用了千百年的“木船”不能称作船了。于是,“神一般”的专家们以神一般的逻辑,以他们自己制定的标准,否定了历史上的木船,认定木船不是船。同样的,历史上,因为制定最早标准的时候,市场的主流是有渥堆工艺的六堡茶,所以,六堡茶的定义就加上了“精制工艺”、加上了“渥堆”的做法。当然,当年依据最流行的工艺来定义六堡茶无可厚非,普洱茶也同样经过这个阶段。而最近,经过专家们反复推敲,最终制定出来的标准,六堡茶的定义为“选用苍梧县群体种、大中叶种及其分离、选育的品种、品系茶树的鲜叶为原料,经杀青、初揉、堆闷、复揉、干燥工艺制成毛茶,再经筛选、拼配、汽蒸或不汽蒸、渥堆、汽蒸、压制成型或不压制成型、陈化、成品包装等工艺过程加工制成的具有独特品质特征的黑茶。”也就是说,按照这个标准定义:没有渥堆的,就不能称作六堡茶了。那我们如何看待渥堆工艺还没出现的时候(据文献记载六堡茶是1958年出现渥堆工艺),那1958年之前的茶,是否就不能叫六堡茶呢?那如果那时候的茶不叫六堡茶,六堡茶的历史有多久呢?底蕴深厚的六堡茶的历史文化,又依托于哪里呢?明白了造成如此尴尬现象的原因,是我们定义的不准确,就很容易理解我们该怎么办,是修改定义,使得其更准确,还是修改古时候的名称、修改旧时的记载,把当时生产的茶不叫六堡茶,或者是把按古法工艺做出来的茶,叫另一个名称??道理很简单。(简单的图示,说清楚六堡茶的前世今生)(本文分四篇连载,此为其一)

没有渥堆的就不是六堡茶吗?(一) ——谈传统六堡茶的发展模式 没有渥堆的就不是六堡茶吗?(一) ——谈传统六堡茶的发展模式三口居士 彭庆中原创文章,转载请与作者联系日前,一位河北保定的茶友跟我交流,说起他听到这样一种论调“根据现在的国家标准,只有经过渥堆发酵工艺的才能称作六堡茶”,并说有文章说“市面上所谓的古法六堡茶生茶,只能算是六堡茶毛茶原料,严格意义上不能称作六堡茶”,问起这种说法是怎么得来的,并问我对这个问题的看法。六堡茶划归黑茶,渥堆工艺是必须的吗?首先,我们分析一下中国六大茶类分类的奠基人陈椽教授在《茶业通报》1979年Z1期的一篇茶叶分类奠基性文章《茶叶分类的理论与实际》,这篇文章开创性地提出六大茶类的分类及其依据,也是中国现在六大茶类分类法的基础。(陈椽教授的这篇茶叶分类的奠基性论文截图)陈椽教授在文章里面明确提出其茶叶分类的依据:科学分类方法必须具备两种条件,一方面必须表明品质的系统性, 另一方面也要表明制法的系统性。同时还要抓住主要的内含物变化的系统性。其中,陈椽教授在文章第四部分《茶叶分类方法》里面提到:“黑茶分类”纲目,黑茶品质特点是叶色油黑或深褐绿色, 汤色褐黄或褐红,要求黄烷醇类迟缓氧化。但黄烷醇类的氧化主要不是靠酶促作用。依茶类不同, 催化的因素也不同。一般制法的特点是堆积变色。分湿坯堆积做色、干坯沤堆做色和成茶堆积变色三个目。(该论文局部截图)(陈椽教授专门把六堡茶提出作为一个类型进行论述)(明确注明 蒸压篓包茶)并且,文章在这里明确提到“半干毛茶沤堆为干坯堆积做色, 通过自然干燥, 如湖北的老青茶。半成品蒸压成各种形状, 如云南大七子饼茶、心状紧茶(现改压为四方形砖茶);半成品蒸压踩成大篓包, 如六堡茶。”也就是说,云南的大七子饼茶,即使没有渥堆工艺做成熟茶,只要有“半成品蒸压成各种形状”就可以归入黑茶类了。因此,大家不必再纠结普洱生茶压成了饼茶是不是属于黑茶了。而六堡茶,只要有“半成品蒸压踩成大篓包”这个工艺,就已经归入到黑茶的范畴了。也不必纠结没有渥堆工艺的六堡茶是不是属于黑茶了。也就是说,茶乡里面流传至今古法工艺的六堡茶,在做完“杀青→揉捻→烘干→复揉→复烘→干燥”这些工序后,为了避免破碎并方便装进袋子或竹筐,经过汽蒸变软再装入篓入袋,已经是达到陈椽教授所说的黑茶工艺特征,可以称作黑茶了。(六堡茶区内,保留着用大蒸甑把茶炊软并最终将茶压篓的古法工艺。)(六堡茶乡内,老茶人车俊良正把炊蒸好的茶压篓存放。) 从陈椽教授这篇茶叶分类的奠基性文献里面明确提到,六堡茶划归黑茶,渥堆工艺不是必须的,不是只有经过渥堆工艺的才能称作黑茶,才能称作六堡茶。(1937年由当时行政院新闻局印行的《茶叶产销》一书所绘民国时期茶区茶市分布图。图中红色圆点处为梧州,红圈内灰影部分为当时梧州及苍梧周边的六堡茶产区,其地图中图例示意为“其他茶”。从图中可见当时梧州及周边和以北的贺州、桂林周边已经是“其他茶” 而不是绿茶的大产区了。)局部截图,看清这里的图例,已经把当时的六堡茶产区归入其他茶类。为何会产生“必须渥堆才能叫六堡茶”这种说法呢?既然茶叶分类的鼻祖陈椽教授的文章里面,明确提到六堡茶“只要有‘半成品蒸压踩成大篓包’就可以归入黑茶”,为什么现在很多专家都称“必须渥堆才能叫六堡茶”?这些专家,算起来,很多还是陈椽教授的徒子徒孙呢。首先,我们举个例子,说明一下产生这个现象逻辑上的荒唐。古时候,船都是木做的,从最开始的独木舟,到后来的板艇、木船,再发展到后来的帆船,千百年来,大大小小的船基本还是木质的。再随着科技的发展,在近代开始出现轮船了,使用的材料,也从最初的木,改变到钢铁,也开始使用蒸汽机、柴油机等等作为动力。于是,六七十年代,专家们在开始为船做“标准”的时候,就作了如下定义“以钢铁为材料的,经过锻造、焊接、组装的一种金属的水上航行运输工具。”这个标准不断地“完善”,最终,按这个标准来评判,发现原来用木做的船“不符合标准”了,于是,专家们便宣布,由于木船使用的原料不是金属,制造工艺也没有锻造、焊接等等工艺,使用了千百年的“木船”不能称作船了。于是,“神一般”的专家们以神一般的逻辑,以他们自己制定的标准,否定了历史上的木船,认定木船不是船。同样的,历史上,因为制定最早标准的时候,市场的主流是有渥堆工艺的六堡茶,所以,六堡茶的定义就加上了“精制工艺”、加上了“渥堆”的做法。当然,当年依据最流行的工艺来定义六堡茶无可厚非,普洱茶也同样经过这个阶段。而最近,经过专家们反复推敲,最终制定出来的标准,六堡茶的定义为“选用苍梧县群体种、大中叶种及其分离、选育的品种、品系茶树的鲜叶为原料,经杀青、初揉、堆闷、复揉、干燥工艺制成毛茶,再经筛选、拼配、汽蒸或不汽蒸、渥堆、汽蒸、压制成型或不压制成型、陈化、成品包装等工艺过程加工制成的具有独特品质特征的黑茶。”也就是说,按照这个标准定义:没有渥堆的,就不能称作六堡茶了。那我们如何看待渥堆工艺还没出现的时候(据文献记载六堡茶是1958年出现渥堆工艺),那1958年之前的茶,是否就不能叫六堡茶呢?那如果那时候的茶不叫六堡茶,六堡茶的历史有多久呢?底蕴深厚的六堡茶的历史文化,又依托于哪里呢?明白了造成如此尴尬现象的原因,是我们定义的不准确,就很容易理解我们该怎么办,是修改定义,使得其更准确,还是修改古时候的名称、修改旧时的记载,把当时生产的茶不叫六堡茶,或者是把按古法工艺做出来的茶,叫另一个名称??道理很简单。(简单的图示,说清楚六堡茶的前世今生)(本文分四篇连载,此为其一) -

【定制茶品商城】 lxlb.net 来些六堡 可扫码添加客服微信 咨询购买>>> ( 商城平台 ) 来些六堡 lxlb.net 进入三口居定制茶品 核心产区 原种原山 生态环保 高端定制 与天下茶友分享交流 来些六堡 —— lxlb {dplayer src="https://www.liubaotea.net/usr/uploads/video/来些六堡.mp4"/}前往 三口居茶品交流平台 商城茶品咨询及售后,请扫码加客服微信联系。电话:13877498675

-

-

话说茶船古道(二) 有了发达的水运作为基础,我们接下来说说为什么六堡茶会兴盛起来,以及为什么说茶船古道是六堡茶文化里面最为亮丽的一笔?独特的地理环境促使六堡茶传播 从明清起,岭南文化区域特别是广府文化圈中,民间形成了喝饮六堡茶的习惯,直接拉动了近代六堡茶的大规模生产和运销。 说起六堡茶,大都会说起“在清朝嘉庆年间,六堡茶以其特殊的槟榔香味位列全国24个名茶之一”的辉煌过去。不过,要说起六堡茶的传播,更早在明代清代便已经开始在珠江流域的沿江传播了。 岭南特别是广西,名茶众多,但为什么这广府文化区域,偏偏当时流行起的不是其他名茶,而是匿藏在封闭山区交通不便的六堡茶呢?其实,而正是这匿藏在很“山”(山做形容词,在粤语里是很多山的意思)的特点,才是最初六堡茶流行起来的原因。这里我们要提到一个名词“榷茶制”,这个名词看起来很艰深,不好理解,但说白了就是茶叶专卖制度,也就是说,从唐代武宗时期“禁民私卖”,榷茶形成制度。就是说政府对茶征收税负之后,才允许出售。一直唐宋元明清,这历代名称虽变但“专卖”性质没改变过,还一直以来不断增加。从宋元到了明代,不仅榷茶制仍在实施,而且税赋也急剧增加。规定招商中茶有引,每蒸晒1簏(即竹箱),运至茶司,官商对分。官府分得的茶叶用来换马,商人分得的茶叶才可用作出售。还不算完呢,官府再向商人收税茶30%。可见负担非常沉重。茶农种茶,按窝计算,官府十个取其一,并按旧制征茶。同时,茶农产茶由官府定价,全部收购。若茶树枯死,则按茶折钞。每斤茶税钞一贯。若茶园无人经管,则由守城军士经管和采制茶叶,守城军士采制的茶叶80%交官府。 而到了清代,仍沿用明末制度,商人请引纳税,自行买卖。清顺治时,商人向官府申领引票,然后才可买茶。买的茶要先交茶马司,一半入官易马,一半给商人发卖。到清嘉庆年后,茶税更加沉重。 同时,我们可以发现一个很奇怪的现象,在官方的资料典籍中,从宋元到明清,对广西的茶资料甚丰,如唐代容州、柳州产茶;据《宋会要·食货志》记载宋代的融水、静江府的临桂、灵川、兴安、荔浦、义宁、永福、古县、修仁等地以及郁林州、南流、兴业、昭州、立山、浔州、平南等,均记载有产茶,连领方(今宾阳境内)产700斤的地方也记载其中,却极少提到苍梧六堡所产的茶。这又是什么原因呢? 民国时期的书籍资料以及调查茶区分布的示意图都显示六堡茶乡以及周边所产的茶已经很具规模。原来,这里文献记载所依据的,正是榷茶制下当时茶作为商品输出而在官府所缴纳的税负而统计出来的,而苍梧特别是六堡茶乡,当时由于地理偏僻而且作为“自产自用”而不被记录在案。陈爱新在他的《广西茶业史》一书中也提到过这种现象。陈爱新的《广西茶业史》提到农民自产自消耗的做法没记录在案。而事实上,六堡茶这种“产于桂而销于粤”的特点,以及他独特的山区、偏僻的地理环境,以及茶船古道一出梨埠木双在东安江这段就开始进入广东并沿着贺江、西江直下广东了,这样以广西土产茶而在粤地沿途贩售,避开了沉重税负(巧妙地避开了桂江及西江梧州所设各个关卡,从水路直接进入到广东),品质优秀且兼得“水路运输价廉”的优势,而得到西江珠江流域广大民众的青睐,极为畅销。对于广大的劳苦民众,“价廉”是至关重要的。这本书里有梧州当时的西江水道非常利于航行记载。 这幅是我所绘制的“茶船古道图”,现在被很多书不告而“借去”用了。而这张图,除了能够明了茶船古道全貌及沿线船舶停靠站点及传播路线以外,还有一个值得关注的细节,这里我们截取前面出发段的图,另行详述。这里我们可以看到,这茶船古道将要进入大洲时,已经是进入了广东省的区域了。早从宋元及明代起,天气炎热的岭南就已经有喝茶的习惯。特别是广府文化圈中,价廉物美促使民间形成了喝饮六堡茶的习惯,在普罗大众中大量地消费,直接拉动了近代六堡茶的大规模生产和运销。广府民众茶楼文化促进茶叶消费依托于珠江流域,两广有着丰富的水资源。依水而居的广东人的饮茶习惯非常悠久而且普及,在宋代的史料中,有潮汕人“善茶”的记载。在宋、明两代,随着茶馆文化的普及,地处岭南、天气炎热的广东,饮茶消费早已深入到劳苦大众阶层。明代,乡村集市已经出现专门为劳苦大众解渴歇脚的茶寮茶馆,饭馆食肆更是必备茶水供应。而集市及街头巷尾的类似于凉茶的茶水摊档,在很早的时候因应着需求而产生,这些熬煮的凉茶,包含着各式不同的中草药根茎、干叶,茶树的功效,使得人们不可避免地利用起茶树的根茎、叶芽,熬煮凉茶汤水,供消暑解渴。靠水而居,以江水作饮用,使得民众更喜欢滋味浓厚而且耐泡的六堡茶。家父彭耀光早年从事西江航运工作,在水面上生活工作了几十年。说起两广特别是广东人在梧州以下一直到三水一带,靠着西江生活,取用饮用西江水的风俗习惯非常清楚。他本人也常年生活在江上,说起来往客货船或两岸民众,在从前没有自来水的明清乃至民国,都是直接从江上取水,煮水饮用。(拿两个木桶挑水回家,倒入大大的水缸,静置半天即可使用)他回忆道,过去,人们从江河里挑水,回到家里用水缸静置待煮沸饮用,由于江河水煮开饮用往往并不好喝,粤语里面早有“清水白‘霎’(煮的意思)”的说法,可见大家对白开水的不认同。大多数人们是不太喜欢的这样直接饮用白开水的,只要不是太过穷困、身体也能喝茶的话,一般都喜欢买点茶叶,泡茶喝。 而且一般都是大壶冲泡着,晾得适合温度即可,待客自用,都是一样。因此,茶在岭南一直很受追捧,消费量非常大,而很多家庭都会备上一个或陶或瓷的大壶,用作闷泡茶及晾置茶水。而直到上世纪五六十年代以后,岭南民众使用上了自来水,才结束了到江河挑水饮用的做法(不同地区时间略有差异)。但很多人对于自来水煮沸后那种味道更不认同,所以,很必要用茶来掩盖这种喝开水“不愉悦”的感受。从前到梧州探亲的广东人带回家的手信多有“桂青茶”、砧板和蜜枣。更早的时候,村镇集市上的茶水摊档开始出现。在清咸丰同治年间,广东已经出现一种叫“一厘馆”的茶馆,设备很为简陋,一张木桌,四条板凳,提供茶水,也供应糕点,门口挂一个木牌子,写个大大的“茶”字或写“茶话”两个字。到了清同治、光绪年间,广州的“二厘馆”茶馆出现,“饮茶”更为普遍,茶楼饮茶的习惯开始逐步形成。可以说,正是广东人的这种爱茶、嗜茶、饮早茶等等大量消费茶水的生活习惯,促进了六堡茶在广东的消费,也促成了后来的六堡茶大兴盛。广东民众的大量消费,吸引了精明广东商人进入六堡茶的营销环节,甚至最终进入种植生产环节。 老字号生茂泰茶庄 位于广州浆栏路。1826年由孔宪勋创办,由于地处清末时期进出口茶行的聚居地十三行路旁,为当时国内出口量最大的集散地。1949年后划归广州土产公司,以经营茶叶、蜜糖为主。前后经历170年,1994年停业。(待续)